Der Widerlegte Darwinismus

In einem früheren Kapitel haben wir herausgefunden, warum der vorhandene Fossilienbestand die darwinistische Theorie widerlegt. Wir haben gesehen, dass die verschiedenen Gruppen der Lebewesen plötzlich im Fossilienbestand auftauchten und über Millionen Jahre in demselben Zustand blieben, ohne dass sie irgendwelchen Veränderungen unterlegen hätten. Diese große Entdeckung der Paläontologie zeigt, dass die Lebewesen existieren, ohne einen Evolutionsprozess hinter sich zu haben.

Diese Tatsache wurde von Paläontologen viele Jahre ignoriert, weil sie weiterhin hofften, eines Tages würden die imaginären Übergangsformen gefunden werden. In den 1970ern erkannten manche Paläontologen, dass dies eine vergebliche Hoffnung war und dass die "Lücken" im Fossilienbestand als die Realität darstellend akzeptiert werden mussten. Doch da auch diese Paläontologen die Evolutionstheorie nicht aufgeben wollten, versuchten sie, diese Realität zu erklären, indem sie die Theorie modifizierten. So wurde das Modell des "unterbrochenen Gleichgewichts" ("punctuated equilibrium") geboren, das in einer Reihe seiner Eigenschaften vom Neo-Darwinismus abweicht.

Dieses Modell wurde in den 1970ern von den Paläontologen Stephen Jay Gould von der Harvard Universität und Niles Eldredge vom Amerikanischen Museum für Naturgeschichte energisch vertreten. Für sie enthüllte der Fossilienbestand zwei Grundstadien:

1. Stagnation

2. Plötzliches Auftreten 172

Um diese zwei Stadien innerhalb der Evolutionstheorie erklären zu können, schlugen Gould und Eldredge vor, neue Arten entstünden nicht durch eine Serie kleiner Veränderungen, wie Darwin angenommen hatte, sondern durch plötzliche, große Sprünge (Makromutationen).

Schindewolf tarafından ortaya atılan "Umulan Canavar" teorisine göre, tarihteki ilk kuş, büyük bir mutasyonla bir sürüngen yumurtasından çıkmıştı. Gould ve Eldredge ise, evrimin fosil kayıtları sorununu, bu saçma teoriye sahip çıkarak çözmeye çalıştılar.

Diese Theorie war nichts anderes als eine modifizierte Form der "Hopeful Monster" ("hoffnungsfrohes Ungeheuer")-Theorie, die der deutsche Paläontologe Otto Schindelwolf in den 30er Jahren aufgestellt hatte. Schindelwolf hatte die Auffassung vertreten, dass das Leben sich nicht, wie der Neo-Darwinismus vorschlug, im Lauf der Zeit schrittweise durch kleine Mutationen weiter entwickelte, sondern plötzlich durch sehr große Mutationen. Als eines der Beispiele für seine Theorie behauptete Schindelwolf, das der erste Vogel der Erdgeschichte durch eine große Mutation aus einem Reptilienei entstanden sei, mit anderen Worten, durch eine gigantische zufällige Veränderung seiner Genstruktur.173 Nach dieser Theorie hätten sich manche Landtiere durch eine umfassende Veränderung plötzlich in Wale verwandelt. Diese phantastische Theorie Schindelwolfs wurde von dem Genetiker Richard Goldschmidt von der Universität Berkeley übernommen. Doch die Theorie war dermaßen widersprüchlich, dass sie schnell wieder aufgegeben wurde.

Was Gould und Eldredge dazu brachte, die Theorie wieder zu beleben, war die Tatsache, dass der Fossilienbestand sich nicht mit der darwinistischen Auffassung der Entwicklung durch kleine Veränderungen in Einklang bringen ließ. Stagnation und plötzliches Auftreten waren empirisch so gut abgesichert, dass sie zu einer verfeinerten Version der Hopeful-Monster-Theorie Zuflucht nehmen mussten, um die Situation erklären zu können. Gould's berühmter Artikel "Return of the Hopeful Monster" (Rückkehr des hoffnungsfrohen Ungeheuers) war Ausdruck dieses offensichtlichen Rückschritts.174

Gould und Eldredge wiederholten natürlich nicht einfach Schindelwolfs phantastische Theorie. Um ihr einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, versuchten sie, eine Art Mechanismus für die plötzlichen Evolutionssprünge zu erklären. Die interessante Bezeichnung "unterbrochenes Gleichgewicht" (punctuated equilibrium), den sie für die Theorie wählten, zeigt die Bemühung, sie mit pseudowissenschaftlicher Tünche zu versehen. In den folgenden Jahren wurde die Theorie von anderen Paläontologen übernommen und weiterentwickelt. Doch die Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts wies noch mehr Widersprüche auf, als die neodarwinistische Evolutionstheorie.

Der angebliche Mechanismus der Theorie

Die Evolutionstheorie des unterbrochenen Gleichgewichts besagt nach ihrem heutigen Stand, dass Populationen über lange Zeiträume keine Veränderungen aufweisen, sondern sich in einer Art Gleichgewicht befinden. Entsprechend dieser Auffassung finden evolutionäre Veränderungen in kleinen Zeitrahmen statt und nur bei einem kleinen Teil der Population, dass heißt, die Periode des Gleichgewichts wird kurzzeitig unterbrochen, mit anderen Worten, das Gleichgewicht "intermittiert". Weil der betroffene Teil der Population sehr klein ist, wählt die natürliche Selektion große Mutationen aus und ermöglicht dergestalt das Erscheinen einer neuen Art.

Nach dieser Theorie lebt zum Beispiel eine Reptilienart Millionen Jahre lang, ohne sich zu verändern. Doch plötzlich erfolgt irgendwie bei einem kleinen Teil dieser Art eine ganze Serie großer Mutationen, deren Ursache uns nicht verraten wird. Diese Mutationen – die vorteilhaft sind – greifen in der kleinen betroffenen Gruppe schnell um sich. Die Gruppe entwickelt sich sehr schnell und verwandelt sich nach kurzer Zeit in eine andere Reptilienart, oder sogar in ein Säugetier. Da der Prozess sehr schnell und nur bei einem geringen Anteil der Population vonstatten geht, blieben nur ganz wenige oder gar keine Fossilien der Übergangsformen zurück.

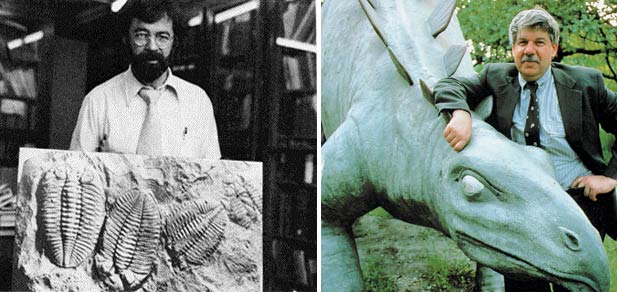

Zwei berühmte Befürworter des Modells der sprunghaften Evolution. Stephen Jay Gould und Niles Eldredge.

Die Theorie war eigentlich vorgeschlagen worden, um eine Antwort zu geben auf die Frage, "Wie kann eine bestimmte Periode der Evolution so schnell vorübergehen, dass keine Fossilien zurückbleiben?" Zwei Hypothesen werden für die Antwort vorausgesetzt:

1. Makromutationen sind vorteilhaft und erzeugen neue genetische Informationen.

2. Kleine Populationen verfügen über ein größeres Potential für genetische Veränderungen.

Beide Hypothesen kollidieren jedoch mit dem wissenschaftlichen Kenntnisstand.

Die falsche Vorstellung über Makromutationen

Die erste Hypothese - Makromutationen sind vorteilhaft und erzeugen neue genetische Informationen - widerspricht gesicherten Erkenntnissen der Genetik.

Eine von R. A. Fisher, einem der bekanntesten Genetiker des vergangenen Jahrhunderts, entdeckte Regel widerlegt diese Hypothese. Fisher führt in seinem Buch The Genetical Theory of Natural Selection (Die Theorie der natürlichen Selektion in der Genetik) aus, dass die Wahrscheinlichkeit der Durchsetzung einer bestimmten Mutation innerhalb einer Population umgekehrt proportional ist zu ihrem Einfluss auf das Erscheinungsbild ihrer Mitglieder.175 Anders ausgedrückt, je größer die Mutation, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich als permanente Eigenschaft innerhalb der Gruppe durchsetzt.

Es ist nicht schwer, den Grund dafür zu erkennen. Mutationen sind per Definition zufällige Veränderungen im genetischen Code und haben niemals einen vorteilhaften Effekt auf das Genom eines Organismusses. Im Gegenteil: mutierte Exemplare einer Population weisen ernsthafte Krankheiten und Missbildungen auf. Aus diesem Grund gilt: je größer die Auswirkungen einer Mutation sind, umso kleiner wird die Chance, dass das betroffene Individuum überlebt.

Ernst Mayr, graue Eminenz des Darwinismus, kommentiert dies so:

Das Auftauchen mutationsbedingter Monstrositäten ist zweifelsfrei nachgewiesen, es handelt sich um so offensichtliche Missbildungen, dass man die Überlebenschancen solcher Ungeheuer nur als hoffnungslos bezeichnen kann. Sie sind so unangepasst, dass sie nicht die geringste Chance haben, der Eliminierung durch stabilisierende Selektion zu entgehen... je drastischer der Phenotypus von einer Mutation betroffen wird, umso wahrscheinlicher wird die Überlebensfähigkeit herabgesetzt. Zu glauben, eine solch einschneidende Mutation würde einen lebensfähigen neuen Typus hervorbringen, fähig eine neue Nische zu besetzen, ist dasselbe wie Wunderglaube... Das dieses "hoffnungslose Monster" einen passenden Partner findet und sich in seiner Isolation abseits von den normalen Mitgliedern der Elternpopulation reproduzieren kann, scheint mir ein unüberwindbares Problem zu sein.176

Es ist offensichtlich, dass Mutationen keine evolutionäre Entwicklung auslösen können, und diese Tatsache bringt sowohl den Neo-Darwinismus als auch die Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts in große Schwierigkeiten. Da Mutation ein zerstörerischer Mechanismus ist, müssen die Makromutationen, die die Vertreter der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts annehmen, "makro-zerstörerische" Effekte haben. Manche Evolutionisten setzen ihre Hoffnungen bezüglich der Mutationen in die Regulator-Gene der DNS. Doch die zerstörerischen Eigenschaften, die für andere Mutationen gelten, gelten für die Regulator-Gene genauso. Das Problem besteht darin, dass eine Mutation ein zufällige Veränderung ist: jede zufällige Veränderung einer so komplexen Struktur, wie die von genetischen Daten, wird zu schädlichen Ergebnissen führen.

In ihrem Buch The Natural Limits to Biological Change (Die natürlichen Grenzen biologischer Veränderungen) beschreiben der Genetiker Lane Lester und der Populationsbiologe Raymond Bohlin die Sackgasse, in die der Gedanke der Makromutation geführt hat:

Der generelle Faktor, der wieder und wieder auftaucht, ist der, dass Mutation die grundsätzliche Quelle jedes Evolutionsmodells bleibt. Als sich die Möglichkeit der Akkumulation kleiner punktueller Mutationen als unbefriedigend erwies, wandten sich viele den Makromutationen zu, um die Herkunft evolutionärer Neuerungen zu erklären. Goldschmidt's "hoffnungsfrohe Monster" sind tatsächlich zurückgekehrt. Doch obwohl Makromutationen vielerlei Ausprägungen drastische Veränderungen hervorrufen, wird die große Mehrheit der Betroffenen unfähig sein zu überleben, geschweige denn, Anzeichen zunehmender Komplexität aufzuweisen. Wenn strukturelle Genmutationen wegen ihrer Unfähigkeit, Veränderungen hervorzurufen, die signifikant genug wären, inadäquat sind, dann erscheinen Regulations- und Entwicklungsmutationen noch nutzloser wegen ihrer größeren Wahrscheinlichkeit nicht angepasster oder sogar zerstörerischer Konsequenzen... Eines jedoch scheint sicher zu sein: Zur Zeit jedenfalls ist die These, dass Mutationen, ob groß oder klein, fähig seien, unbegrenzte biologische Veränderungen hervorzurufen, eher eine Frage des Glaubens als der gesicherten Erkenntnis.177

Beobachtung und Experiment zeigen, dass Mutationen den Genpool nicht bereichern, sondern den Lebewesen eher schaden. Daher ist es völlig irrational, wenn die Vertreter der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts erwarten, mit ihr bezüglich der Rolle der Mutationen erfolgreicher zu sein, als der Mainstream der Neo-Darwinisten.

Die falsche Vorstellung von limitierten Populationen

Richard Dawkins beim Indoktrinieren der Jugend mit darwinistischer Propaganda.

Das zweite Konzept, mit dem die Vertreter der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts aufwarten, ist das der "limitierten Populationen". Damit meinen sie das Auftauchen neuer Arten in kleinen Populationen von Pflanzen oder Tieren. Entsprechend dieser Behauptung zeigen große Tierpopulationen keine evolutionäre Entwicklung und "stagnieren". Doch manchmal werden kleine Gruppen von ihnen getrennt und deren Mitglieder vermehren sich nur noch unter sich selbst. Die Hypothese besagt, dies hänge normalerweise von den geographischen Bedingungen ab. Makromutationen sollen besonders effizient sein in solch kleinen, sich in Inzucht fortpflanzenden Gruppen und deswegen könne eine schnelle Spezialisierung stattfinden.

Doch warum beharren die Vertreter der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts so sehr auf dem Konzept der limitierten Populationen? Der Grund ist klar: Ihr Ziel ist es, eine Erklärung zu liefern für das Nichtvorhandensein der Übergangsformen im Fossilienbestand.

Doch wissenschaftliche Experimente und Beobachtungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Zugehörigkeit zu einer limitierten Population, aus dem Blickwinkel der Genetik betrachtet, kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil ist. Weit entfernt davon, dass neue Arten entstehen, tauchen in kleinen Populationen ernsthafte genetische Defekte auf. Der Grund dafür ist, dass die Individuen innerhalb limitierter Populationen sich ständig innerhalb eines sehr kleinen Genpools paaren müssen. Somit werden aus Individuen mit vielen verschiedenen Erbanlagen zunehmend solche mit gleichartigen Erbanlagen. Das aber bedeutet, dass defekte, normalerweise rezessive Gene dominant werden, mit dem Ergebnis, dass die Zahl der genetischen Defekte und Krankheiten innerhalb der Population ansteigt.178

Dies zu untersuchen, wurde eine 35 Jahre dauernde Langzeitstudie an einer kleinen ingezüchteten Hühnerpopulation durchgeführt. Man fand heraus, dass die Hühner im Lauf der Zeit genetisch zunehmend schwächer wurden. Die Eierproduktion fiel von 100 Prozent (bezogen auf die Gesamtzahl der Tiere) auf 80 Prozent, die Fortpflanzungsrate ging von 93 auf 74 Prozent zurück. Wenn aber "fremde" Hühner der Population hinzugefügt wurden, schwächte sich der degenerative Trand ab oder kehrte sich sogar um. Mit der Einbringung neuer Gene in die limitierte Population normalisierten sich die Gesundheitsindikatoren bei den Tieren und erreichten später wieder das normale Niveau.179

Dieses und ähnliche Ergebnisse zeigen ganz deutlich, dass die Behauptung der Vertreter der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts, kleine Populationen seien die Quelle der Evolution, wissenschaftlich nicht haltbar ist.

Schlussfolgerung

Wissenschaftliche Erkenntnisse stützen die Behauptungen der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts nicht. Tatsächlich ist die Behauptung, Organismen kleiner Populationen könnten sich durch Makromutationen schneller entwickeln, noch weniger fundiert, als das Evolutionsmodell der Neo-Darwinisten.

Warum wurde die Theorie dann in den letzten Jahren so populär? Diese Frage beantwortet ein Blick auf die Debatten innerhalb der Gemeinschaft der Darwinisten. Nahezu alle Vertreter der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts sind Paläontologen. Diese Gruppe, dominiert von berühmten Paläontologen wie Steven Jay Gould, Niles Eldredge, und Steven M. Stanley sehen genau, dass der Fossilienbestand Darwins Theorie widerlegt. Sie haben sich jedoch selbst dahingehend konditioniert, an die Evolutionstheorie zu glauben, koste es was es wolle. Deswegen zogen sie sich zurück auf die Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts, als den einzigen Weg, wenigstens Teile des Fossilienbestands erklären zu können.

Andererseits sehen auch Genetiker, Zoologen und Anatomen, dass es keinen natürlichen Mechanismus gibt, der ein Gleichgewicht beeinflussen würde, und aus diesem Grund bestehen sie auf der Aufrechterhaltung des gradualistischen Evolutionsmodells. Der Zoologe Richard Dawkins von der Universität in Oxford übt scharfe Kritik an der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts und beschuldigt deren Vertreter, die Glaubwürdigkeit der Evolutionstheorie zu zerstören.

Das Ergebnis dieses Dialogs der Gehörlosen ist die wissenschaftliche Krise, der sich die Evolutionstheorie nun gegenüber sieht. Wir alle haben zu tun mit einem Evolutionsmythos, der nicht mit den Ergebnissen von Experimenten, Beobachtungen und Entdeckungen der Paläontologie übereinstimmt. Jeder Evolutionstheoretiker versucht, aus seinem eigenen Tätigkeitsbereich Unterstützung für die Theorie zu erhalten, gerät aber dann in Konflikt mit Entdeckungen anderer Wissenschaftszweige. Einige versuchen, die Verwirrung zu überdecken mit oberflächlichen Kommentaren wie, "Akademische Debatten dieser Art bringen die Wissenschaft voran." Das Problem besteht jedoch darin, dass solcherlei Mentalgymnastik nicht ausgeführt wird, um eine seriöse wissenschaftliche Theorie voranzubringen, sondern darin, dass Spekulationen aufgestellt und mit irrationalen Argumenten dogmatisch verteidigt werden, um dickköpfig eine Theorie hochzuhalten, die erwiesenermaßen falsch ist.

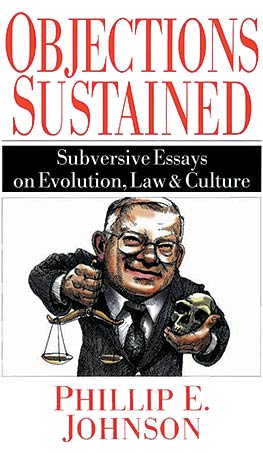

Doch die Theoretiker des unterbrochenen Gleichgewichts haben der Wissenschaft, wenn auch unfreiwillig, einen wichtigen Dienst erwiesen: sie haben deutlich gemacht, dass der Fossilienbestand nicht in das Evolutionskonzept passt. Phillip Johnson, einer der weltweit führenden Kritiker der Evolutionstheorie, nannte Stephen Jay Gould, den Begründer der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts, den "Gorbatschow des Darwinismus".180

Gorbatschow hatte geglaubt, es gebe Fehler im kommunistischen Regierungssystem und versuchte daher, das System zu "reformieren". Doch die Probleme, die er als zu behebende Fehler im System ansah, waren in Wahrheit Strukturfehler des Systems, und so schmolz der Kommunismus unter seinen Händen dahin. Der Darwinismus und alle anderen Evolutionsmodelle werden sehr bald dasselbe Schicksal erleiden.

DİPNOTLAR

172 Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983, s. 197.

173 S. J. Gould, "Evolution's Erratic Pace", Natural History, vol. 86, May 1977.

174 Stephen M. Stanley, Macroevolution: Pattern and Process, San Francisco: W. H. Freeman and Co. 1979, s. 35, 159.

175 Gould, S. J. 1980. "Return of the Hopeful Monster", The Panda's Thumb, New York, New York: W. W. Norton Co., s. 186-193.

176 R. A. Fisher, "The Genetical Theory of Natural Selection", Oxford, Oxford Univesity Press, 1930.

177 Ernst Mayr, Populations, Species, and Evolution, Cambridge, Mass: Belknap Press, 1970, p. 235.

178 Lane Lester, Raymond Bohlin, The Natural Limits to Biological Change, Probe Books, Dallas, 1989, s. 141.

179 M. E. Soulé and L. S. Mills, "Enhanced: No need to isolate genetics", Science, 1998, vol. 282, s. 1658.

180 R. L. Westemeier, J. D. Brawn, J. D. Brawn, S. A. Simpson, T. L. Esker, R. W. Jansen, J. W. Walk, E. L. Kershner, J. L. Bouzat and K. N. Paige, "Tracking the long-term decline and recovery of an isolated population", Science, 1998, vol. 282, s. 1695.

181 Phillip Johnson, Objections Sustained, Intervarsity Press, Illinois, 1998, s. 77-85.

- Vorwort

- Historischer überblick

- Die mechanismen des Darwinismus

- Der wirkliche ursprung der arten

- Die wirkliche naturgeschichte - 1 (von wirbellosen zu reptilien)

- Die wirkliche naturgeschichte - 2 (vögel und säugetiere)

- Der Widerlegte Darwinismus

- Der ursprung des menschen

- Molekularbiologie und ursprung des lebens

- Der mythos der homologie

- Immunität, ''Verkümmerte Organe'' Und Embryologie

- Der ursprung der pflanzen

- Irreduzible komplexität

- Evolution und thermodynamik

- Informationstheorie und das ende des materialismus

- Der unterschied zwischen wissenschaft und materialismus

- Schlussfolgerung