Наукой называют изучение материального мира, в котором мы живём, с помощью опытов и наблюдений. Естественно, производя такого рода изучение, наука, опираясь на данные, полученные путём наблюдений и экспериментов, должна делать соответствующие выводы. Вместе с тем в каждой научной отрасли существуют некие основные критерии, принимаемые ещё до начала исследований. Совокупность этих критериев на научном языке называется «парадигмой».

Парадигма определяет направление предстоящих научных исследований. Как известно, первым шагом при научном исследовании является выдвижение предположения (гипотезы). Учёный прежде всего выдвигает свою гипотезу относительно явления, которое он собирается изучать. Затем эта гипотеза проверяется научными данными. Если произведённые опыты и наблюдения подтверждают гипотезу, гипотеза начинает превращаться в теорию. Если гипотеза опровергнута, на её место выдвигается новая, и процесс изучения вопроса, таким образом, продолжается.

Можно заметить, что выдвижение гипотезы, являющееся первой ступенью этого процесса, связано с некоей фундаментальной точкой зрения, на которой стоит учёный. Например, некоторые учёные, основываясь на одной точке зрения, могут выдвинуть гипотезу о том, что «материя способна к самоорганизации без какого-либо сознательного вмешательства». Потом, в течение многих лет, они будут вести свои исследования, чтобы данную гипотезу подтвердить. Однако материя не обладает указанным свойством, поэтому все их старания окончатся безуспешно. При этом, если учёные очень упорны в отстаивании данной гипотезы, их исследования могут длиться многие годы и даже на протяжении нескольких поколений. В итоге будет потеряно много времени и сил.

В то же время, если бы эти учёные начали свою работу с идеи о том, что «материя не способна к самоорганизации без того или иного разумного вмешательства», их научные исследования, опираясь на указанную идею, пошли бы очень быстро и плодотворно.

Следует обратить внимание, что момент выдвижения гипотезы требует наличия некоего иного источника научных открытий. Установить этот источник очень важно, потому что его ошибочное определение, как в приведённом нами выше примере, может нанести науке ущерб ценой лет, десятилетий и даже столетий, потраченных впустую.

Искомый источник есть Откровение, ниспосланное Аллахом людям. Аллах – Творец Вселенной и всего живого, и потому самым правильным и бесспорным знанием о них является знание, ниспосланное Им Самим. Аллах даёт нам его в Коране. Важнейшие истины, ниспосланные нам Аллахом, мы можем указать в следующем порядке:

Эти истины преподаны нам Аллахом в Коране. Мировоззрение, принимающее за основу эти истины, без сомнения, обеспечит достижение крупных научных успехов и принесёт человечеству обильные плоды. В истории тому есть прекрасные примеры. Так, успехи, достигнутые в IX – X вв., когда мусульманские учёные находились в авангарде развития цивилизации, стали возможны благодаря тому, что наука опиралась на вышеперечисленные истины.

Ту же самую картину мы можем наблюдать на Западе. Все наиболее значительные учёные в области физики, химии, астрономии, биологии, палеонтологии верили в существование Единого Бога и вели свои исследования с целью изучения Его Творения.

Говоря о том, что люди при определении своих целей должны исходить из религиозных истин, Эйнштейн заявил: «Истинную цель для человека определяет религия. Однако в вопросе о том, к каким средствам следует прибегнуть для достижения этой цели, есть что сказать и науке. Те, кто желает познать истину во всей полноте, придают науке форму, конструируют её, ставя её в определённые рамки. Однако в основе науки, в её началах опять же в значительной мере присутствует религия. Я не могу себе даже представить какого-либо учёного, лишённого глубокой веры».6

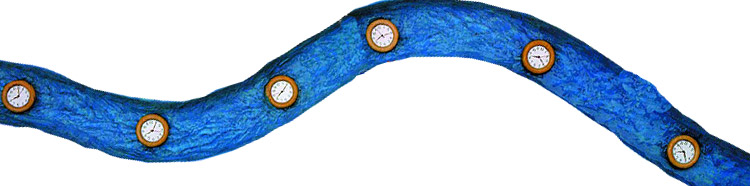

|

| Учёные, последовавшие за ошибочными утверждениями, бездарно растратили много времени. |

Только начиная с середины XIX в. наука отдалилась от этой Божественной основы и попала под влияние материалистической философии. Материализм – идея, восходящая ещё к древним грекам. Материалистические взгляды постепенно распространялись среди учёных, и начиная со второй половины XIX в. значительная часть исследований уже велась с целью подтвердить эти взгляды. Для этого были выдвинуты «модель бесконечной Вселенной», предполагающая, что Вселенная существовала всегда и будет существовать вечно, эволюционная теория Дарвина, утверждающая, что жизнь есть плод случайности, идеи Фрейда и другие аналогичные теории.

Однако сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что эти материалистические взгляды привели науку лишь к потере времени. Бессчётное количество учёных в течение десятилетий билось над тем, чтобы доказать каждое из выдвинутых материализмом утверждений, однако полученные результаты продемонстрировали их некорректность.

Напротив, научные открытия подтвердили, что Вселенная создана из ничего, что она спроектирована с целью обеспечить возможность жизни человека, что случайное возникновение жизни и её эволюционное развитие невозможно – всё в точном соответствии с тем, что указано в Коране.

Разберём теперь по порядку все вышеуказанные истины.

Вплоть до начала XX в. в научном мире, где утвердилось господство материализма, был распространён взгляд, согласно которому Вселенная бесконечна в своих измерениях, всегда существовала и будет существовать вечно. В соответствии с данным предположением, получившим название «модели неподвижной Вселенной», у Вселенной не было начала и конца. Вселенная представляла собой всю совокупность бесконечной материи. Этот взгляд, составляющий основу материалистической философии, отрицал факт сотворения Вселенной.

Огромное число учёных, поверивших в материализм или подпавших под его влияние, принимали модель «бесконечной Вселенной» за основу для своих исследований. Все работы в области физики и астрономии опирались на гипотезу о вечном существовании материи. Словом, бессчётное количество учёных мужей на протяжении множества лет трудились до изнеможения впустую, потому что вскоре науке было суждено развеять эту небылицу.

Первым человеком, почувствовавшим ложность модели «бесконечной Вселенной» и выдвинувшим ей научную альтернативу, был Жорж Леметр. Леметр, опираясь на некоторые расчёты русского учёного Александра Фридмана, выдвинул предположение о том, что в действительности у Вселенной было начало, а также о том, что с самого этого начала Вселенная постоянно расширяется. Кроме того, он заявил, что есть возможность зафиксировать излучение, оставшееся от мгновения этого начала.

|

| Хаббл с помощью своего гигантского телескопа открыл, что звёзды удаляются как от нас, так и друг от друга. |

Тут следует подчеркнуть, что Жорж Леметр был верующим человеком. Он искренне верил в то, что Вселенная создана Богом из ничего. То есть его подход к науке сильно отличался от подхода материалистов.

Последующие годы доказали верность предположения Леметра. Сначала американский астроном Эдвин Хаббл при помощи своего гигантского телескопа открыл, что звёзды постоянно удаляются как от нас, так и друг от друга. Если же все объекты во Вселенной удаляются друг от друга, этому есть единственное объяснение: Вселенная расширяется, то есть она не является неподвижной, как это утверждали материалисты.

Вообще, то, что Вселенная не может быть неподвижной, ещё раньше теоретически рассчитал Альберт Эйнштейн. Однако по причине того, что данные, полученные в результате этих расчётов, не согласовывались с принятой в то время моделью «неподвижной Вселенной», он не настаивал на этом открытии и отложил его в сторону. Мы видим, таким образом, что даже такие большие учёные, как Эйнштейн, которого считают величайшим гением двадцатого столетия, находились под влиянием материалистических догм, из-за чего Эйнштейн и не опубликовал своего важного открытия. Впоследствии он назвал это самой большой ошибкой в своей карьере.

У того факта, что Вселенная расширяется, был и ещё один важный аспект, а именно то, что, если по ходу процесса расширения Вселенной двигаться в обратном направлении, в конце концов приходишь к единой точке, из которой Вселенная начала расширяться. В результате расчётов выяснилось, что эта единая точка должна обладать нулевым объёмом. От взрыва, произошедшего в этой точке и получившего у учёных название Большого взрыва, и возникла Вселенная.

В действительности выражение «точка, в которой произошёл Большой взрыв, обладает нулевым объёмом», употребляется чисто теоретически, потому что понятие «нулевой объём» равносильно понятию «ничто». То есть Вселенная возникла из ничего. А более правильным будет сказать «сотворена из ничего».

|

| Спутник СОВЕ, обнаруживший доказательства Большого взрыва. |

В действительности выражение «точка, в которой произошёл Большой взрыв, обладает нулевым объёмом», употребляется чисто теоретически, потому что понятие «нулевой объём» равносильно понятию «ничто». То есть Вселенная возникла из ничего. А более правильным будет сказать «сотворена из ничего».

Теория Большого взрыва ясно указывает на то, что Вселенная была создана из ничего. Однако для того, чтобы эта теория была признана, требовались научные доказательства. В 1948 году Джордж Гамов предположил, что если Большой взрыв имел место, то, как ранее утверждал Леметр, во Вселенной должно сохраниться излучение, оставшееся от этого взрыва, и это излучение должно быть равномерно распределено по всей Вселенной.

Доказательство, которое, по словам Гамова, следовало отыскать, в скором времени появилось. В 1965 году исследователи Арно Пензиас и Роберт Уилсон открыли реликты этого излучения. Это излучение, получившее название фонового космического излучения, не было привязано к какой-либо определённой области космоса, но было распределено по всей Вселенной. Из этого стало ясно, что тепловая волна, такое долгое время равномерно исходящая отовсюду, осталась от эпохи Большого взрыва.

Пензиас и Уилсон за своё открытие были удостоены Нобелевской премии.

А в 1989 году американское космическое агентство NASA запустило в космос спутник СОВЕ для изучения фонового космического излучения. Чувствительные приборы, установленные на этом высокотехнологичном спутнике, подтвердили измерения Пензиаса и Уилсона в течение нескольких минут.

Подтверждение научными доказательствами того, что Вселенная возникла из ничего в результате Большого взрыва, повергло учёных-материалистов в великую растерянность, так как они стали свидетелями краха своих многолетних исследований, выдвинутых ими идей и теорий. Известный философ-атеист Энтони Флю так выразил свои мысли по этому поводу:

|

| Вселенная возникла в результате взрыва в точке, имеющей нулевой объём. Этот взрыв, названный Большим взрывом, явился доказательством того, что Вселенная была создана из ничего, и вырвал почву из-под гипотез материалистов о бесконечной Вселенной. |

Как видно на этом примере, человек, слепо хранящий верность материализму, не склонен принимать иную точку зрения, сколько бы научных доказательств ему ни представили. Даже если он лично признает установленную истину, он не может отказаться от своей приверженности материализму.

Вместе с тем сегодня имеется достаточно много учёных, которые не ограничивают себя слепым отрицанием существования Бога и готовы признать, что Вселенная создана Богом, Обладающим бесконечной Мощью. Например, американский учёный Уильям Лейн Крейг, известный своими работами на тему Большого взрыва, даёт следующие пояснения по данному вопросу:«В действительности, согласно правилу о том, что «из ничего получается лишь ничего», у Большого взрыва должна быть некая сверхприродная причина. Принимая во внимание положение о том, что единство, имевшее место до взрыва, было границей для всех пространственно-временных отношений, какая-либо физическая причина для Большого взрыва невозможна. Причина Большого взрыва находилась полностью за пределами физического пространства и времени.

Важный вывод, на который нам указывает теория Большого взрыва, таков: как мы и говорили в самом начале, научное мировоззрение, избравшее своей отправной точкой Божественное знание, достигает в раскрытии тайн Вселенной величайших успехов. Учёные, исходившие из постулатов материалистической философии, выстроили модель «бесконечной Вселенной», однако, несмотря на все старания, не смогли найти достаточно прочной опоры для того, чтобы эта теория устояла. Теория же Большого взрыва, разработанная Жоржем Леметром, стоявшим на религиозной точке зрения, стала маяком для развития науки и обеспечила понимание истинных истоков возникновения Вселенной. В итоге наука, по признанию атеиста Флю, «доказала утверждения религиозных источников».

Если мы посмотрим на историю науки XX в., то увидим сходное положение дел и в других областях.

Подобно тому, как материалисты утверждали, что Вселенная существует вечно, настаивали они и на том, что во Вселенной нет какой-либо цели или замысла. Они считали, что все равновесия, гармонии и соответствия, которые существуют во Вселенной, суть лишь плод случайного стечения обстоятельств. Данная точка зрения возобладала опять же начиная со второй половины XIX в. и определила направление большинства научных работ.

К примеру, для того, чтобы доказать отсутствие какого-либо замысла во Вселенной, была выдвинута гипотеза под названием «теории хаоса». Согласно этой теории утверждалось, что из хаоса самопроизвольно может возникнуть порядок, и для того, чтобы данное утверждение доказать, был проделан колоссальный объём работ. Математические расчёты, теоретические труды в области физики, физические эксперименты и химические исследования велись для того, чтобы дать ответ на вопрос: «Каким образом можно продемонстрировать, что Вселенная есть продукт хаоса?»

|

| Когда мы видим некий общий сложный порядок, мы тут же понимаем, что этот порядок обеспечен разумом. |

Однако каждое новое исследование делало гипотезы о хаосе и случайностях всё более зыбкими, и, напротив, находились новые и новые доказательства того, что во Вселенной действительно присутствует некий великий проект. Результаты исследований, особенно в 60-е годы, говорили о том, что все физические равновесия во Вселенной очень точно отрегулированы с расчётом на условия жизни человека. По мере углубления знаний было установлено, что физические, химические и биологические законы природы, основные действующие во Вселенной силы типа земной гравитации или электромагнетизма, структура атомов и элементов упорядочены таким образом, чтобы обеспечить в полной мере возможность человеческой жизни. Западные учёные сегодня именуют этот сверхъестественный проект «человеческим принципом» (Anthropic Principle). Этот принцип утверждает, что каждая деталь во Вселенной спроектирована с учётом жизни человека.

Вместе с этим выводом стало ясно, что навязанное материалистической философией науке представление о «Вселенной как массе материи, не заключающей в себе какой-либо цели и смысла», а также утверждение о том, что «Вселенная функционирует при посредстве случаев» на деле являются антинаучным вымыслом. Знаменитый молекулярный биолог Майкл Дентон в своей книге “Nature’s Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe” («Предопределение природы: как законы биологии указывают на цель во Вселенной») даёт такой комментарий на данную тему:

|

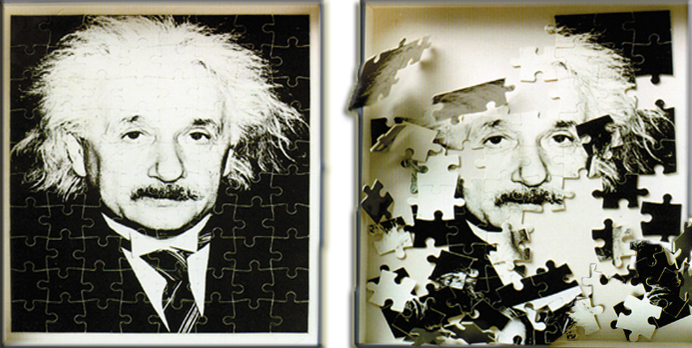

| Представленный на рисунках мозаичный портрет Альберта Эйнштейна в разобранном виде может быть собран только кем-то, обладающим разумом. То, что существующие во Вселенной несравненно более сложные и совершенные системы созданы Аллахом, обладающим Бесконечным Знанием и Разумом, также является несомненной истиной. |

Упомянутые в данной цитате «сторонники естественной теологии» были религиозными учёными, жившими в XVII – XVIII вв. и ставившими своей целью доказать существование Бога и научными данными опровергнуть атеизм.Как указано в данной цитате, слабый уровень развития науки того времени явился причиной того, что утверждаемые этими учёными положения не могли быть обеспечены достаточными доказательствами, и материализм, укрепившийся благодаря этому первобытному уровню науки, завоевал в науке XIX в. господствующее положение. Однако наука XX в. коренным образом изменила ход научного развития и отыскала веские доказательства того, что Вселенная была создана Аллахом.

Обстоятельство, на которое здесь следует обратить внимание, это то время, которое было потеряно наукой из-за материалистического вздора, выраженного в словах: «Во Вселенной нет какой-либо цели и замысла». Все выдвинутые теории, выведенные формулы, математические уравнения, труды физиков-теоретиков, выполненные, чтобы подтвердить этот вздор, оказались пустой тратой сил. Подобно тому, как расистская идеология разожгла Вторую мировую войну и привела человечество к катастрофе, так и материалистическая философия ввергла науку во тьму во имя ничто. Между тем, если бы вместо материалистического заблуждения в основу науки была положена истина о том, что Вселенная создана Аллахом, научные исследования велись бы в этом направлении.

|

| Подобно тому, как расистская идеология разожгла Вторую мировую войну и привела человечество к катастрофе, материалистическая философия ввергла науку во тьму во имя ничего. |

Самый конкретный пример заблуждения, положенного в основу науки, можно увидеть в теории Дарвина. Эта теория, представленная научному миру 140 лет назад, в действительности является самым большим конфузом во всей истории науки.

Теория эволюции утверждает, что жизнь возникла случайно, в результате соединения некоторых веществ неживой природы. Согласно тому же утверждению, эти случайно возникшие живые организмы, опять же эволюционируя в результате случайностей, превратились в другие живые организмы. Для подтверждения такого хода событий в течение полутора веков были затрачены великие усилия. Однако научные факты всегда оказывались против этой теории. Всё свидетельствовало о том, что на деле эволюции не происходило, что о ступенчатом превращении одних живых существ в другие не может быть и речи, о том, что все виды живых организмов были созданы каждый по отдельности и в том виде, в котором они ныне существуют.

Однако эволюционисты, несмотря на все очевидные факты, продолжают вести бесчисленные исследования и опыты, продолжают писать тома книг, наполненные софизмами и фальшивками, создают институты, читают лекции, готовят телевизионные программы для того, чтобы доказать существование эволюции. Трата огромного количества денег и расходование потенциала тысяч учёных на доказательство ложного утверждения наносит человечеству крупный ущерб. Если бы вместо этого были задействованы имеющиеся возможности, наука значительно продвинулась бы по многим направлениям, во многих областях были бы получены конкретные результаты.

Все же многие учёные видят, какое большое заблуждение представляет собой эволюционная теория. Например, американский философ Малькольм Маггеридж говорит по этому поводу следующее: «Я убеждён в том, что в будущих учебниках по истории теория эволюции станет одной из тем, над которой будут больше всего потешаться. Будущие поколения будут крайне удивлены той невероятной наивностью, с которой была принята эта безосновательная и сомнительная гипотеза».10

Скандинавский учёный Сёрен Лёвтруп в своей книге под названием “Darwinism: The Refutation of a Myth” («Дарвинизм: опровержение мифа») говорит:

«Я думаю, каждый согласится, что будет крайне скверно, если какая-либо отрасль науки попадёт в зависимость от ложной теории. Именно такое несчастье переживает биология: вот уже долгое время люди спорят на эволюционные темы, используя такие дарвинистские понятия, как «адаптация», «селекционное давление» или «естественный отбор». При этом они думают, что этими дискуссиями они вносят вклад в разъяснение природных явлений. На деле никакого вклада (таким образом) не вносится. Я верю, что однажды миф дарвинизма будет признан самым великим заблуждением в истории науки».11

Даже некоторые учёные-эволюционисты чувствуют, что отстаиваемая ими теория не согласуется с реальностью, и проявляют по этому поводу беспокойство. К примеру, учёный-эволюционист Пауль Р. Эрлих пишет в одной из своих статей в журнале “Science”: «Предпринимаемые в наши дни попытки обессмертить теорию эволюции в качестве догмы создадут препятствия для выработки более удовлетворительных объяснений явлениям наблюдаемого мира»,12 и тем самым, пусть и косвенно, но признаёт тот ущерб, что приносит науке слепое следование теории эволюции.

Рассмотрим теперь подробнее те попытки, что предпринимаются сейчас для поддержания антинаучных положений теории эволюции, итогом которых для науки на деле является лишь трата времени и ресурсов.

Каков источник жизни? Что отделяет птицу или жирафа от камня, воды, земли, то есть от неживой материи?

Ответ на этот вопрос ищут с древнейших времён и до наших дней. Возникавшие же на сей счёт предположения можно свести к двум точкам зрения. Одна из них предполагает, что между живой и неживой материей имеется лишь очень тонкая граница. Эта граница легко преодолевается, и неживая материя может сама собой превращаться в живую. Эта точка зрения на научном языке получила название «абиогенезиса».

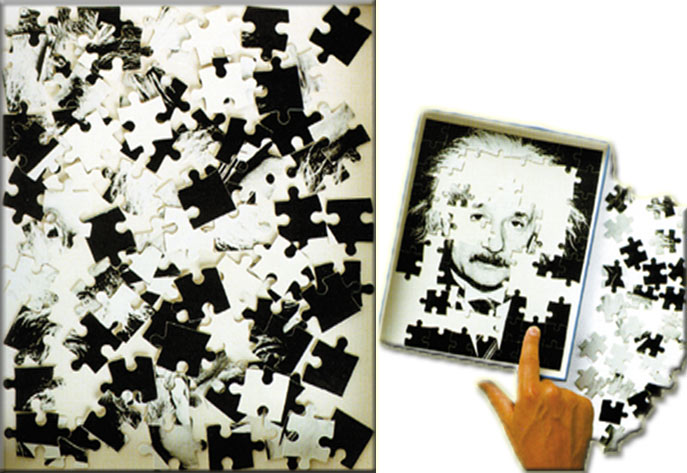

| |

| В соответствии с научными взглядами, господствовавшими в средневековье, считалось, что живые организмы могут зарождаться из неживой природы. Например, появление червей на мясе, оставшемся без присмотра, воспринималось как их самозарождение. Открытия Ф. Реди и Л. Пастера опровергли эти заблуждения. |

Сторонники другой точки зрения утверждают, что между жизнью и мёртвой материей имеется большая и непреодолимая преграда. Самопроизвольное оживление неживой материи невозможно, и каждый живой организм может родиться лишь от другого живого организма. Этот взгляд можно обобщить утверждением: «Жизнь возникает от жизни». В науке он получил название «биогенезиса».

Любопытно, что идея абиогенезиса связана с материалистической философией, идея биогенезиса же покоится на религиозных началах. С самого начала материалисты утверждали, что мёртвая материя может превращаться в живую. Мыслители Древней Греции верили в то, что простые живые организмы постоянно самозарождаются из неживой материи.

В противоположность этому религиозные источники сообщали, что жизнь может быть дана материи только посредством акта Божественного Творения. В Коране об этом говорится следующим образом:

«И, истинно, Аллах щепит (для израстания побега) и зёрнышко (любого злака), и косточку (от плода финиковой пальмы). Он извлекает жизнь из мёртвой плоти, из глубины живого вызывает смерть. Таков – Аллах! И как же безрассудны вы, (что в стороне от истины Его стоите)!» (Коран, 6:95)

«Лишь Он господствует и на земле, и в небе. Лишь Он творит и жизнь, и смерть. Он Всемогущ над всем, что суще» (Коран, 57:2)

Вера в абиогенезис получила немалое распространение в результате некоторых неверных наблюдений, сделанных в средневековье, вследствие того, что знания людей о природе были весьма ограниченны. Люди, видевшие, что в оставленном на открытом месте мясе заводятся черви, считали, что черви зарождаются на мясе сами по себе. Считалось также, что мыши, плодящиеся в хлебных амбарах, самозарождаются из груд пшеницы. Вера в так называемое «спонтанное самозарождение» была широко распространена вплоть до XVII в.

Однако опыты, произведённые двумя выдающимися учёными, опровергли веру в «спонтанное самозарождение».

Первым из этих учёных был Франсиско Реди. Своими опытами, произведёнными в 1668 году, он доказал, что черви на мясе появляются не сами по себе, что они появляются из яиц, приносимых и откладываемых мухами. В этих условиях сторонники идеи абиогенезиса сделали шаг назад и стали утверждать, что из неживой материи не возникают такие крупные животные, как черви или лягушки, но из неё возникают невидимые глазу микробы. Спор продолжался ещё приблизительно 200 лет. В конце концов французский биолог Луи Пастер серией своих опытов доказал невозможность появления микробов из неживой материи. Пастер обобщил свои выводы так:

«Может ли материя самоорганизоваться? Нет. Знания, имеющиеся сегодня, говорят о том, что даже микроскопические организмы не могут возникнуть в мире при отсутствии живых, имеющих схожесть с их родителями».13

|

| Луис Пастерa |

И у Реди, и у Пастера была одна важная особенность. Оба учёных верили в существование Бога и в то, что всё живое создано Им. Вера сыграла важную роль в том, что они смогли обнаружить абсурдность идеи абиогенезиса. В то время как учёные, подвергшиеся влиянию материалистической философии (например, такие эволюционисты, как Дарвин и Геккель), с упорством отстаивали идею абиогенезиса, Реди и Пастер, имея правильный подход к науке, постигли истину биогенезиса.

Однако эволюционисты продолжали сопротивляться этой очевидной истине. Слепая приверженность материалистической философии подвигла их на продолжение безнадёжных поисков ещё в течение столетия. Двое учёных материалистов Александр Опарин и Дж. Б. Холдейн ввели понятие «химической эволюции». Согласно Опарину и Холдейну, абиогенезис не происходит в короткий промежуток времени. Он возможен лишь в течение длительного периода. На деле это утверждение, противоречащее нескольким основным научным законам и прежде всего второму закону термодинамики, стало ещё одним тупиком, благодаря которому наука теряет время.

В течение XX-го столетия бессчётное число учёных билось над тем, чтобы подтвердить гипотезу о химической эволюции с помощью экспериментов и новых теорий. Гигантские лаборатории, крупные институты, университетские городки были мобилизованы для этих целей. Однако все старания были безуспешными. Известный эволюционист, директор Биохимического института Университета Йоханнеса Гуттенберга, профессор Клаус Дозе признаёт факт того, что все работы, проводившиеся с целью доказать, что жизнь возникает из неживой материи, не принесли никакого результата. Он говорит:

Если бы наука не завязла в идее абиогенезиса, являющейся просто материалистическим вздором, все усилия, потраченные ради так называемой «химической эволюции», могли бы быть направлены в гораздо более плодотворное русло. Если бы наука действовала, сознавая, что жизнь сотворена Аллахом и что только Он способен давать жизнь, всё это время, деньги и человеческий потенциал не были бы растрачены впустую. Вместо следования древнегреческим басням наука могла бы сконцентрироваться на новых исследованиях и открытиях, которые были бы полезны человечеству.

|

| Сегодня наука доказала, что совершенные и в высшей степени сложные живые организмы не могут возникнуть по случайному стечению обстоятельств, не могут возникнуть сами по себе, путём соединения различных веществ мёртвой материи. Лишь Повелитель всех миров Аллах может дать жизнь, Он и есть Тот, Кто создал все живые существа. |

Сегодня наука доказала невозможность самоорганизации мёртвой материи в результате случайного стечения обстоятельств, невозможность возникновения столь совершенного и сложного феномена, как клетка, в результате случайного соединения веществ неживой природы. Точно так же совершенно ясно, что окружающие нас миллионы различных живых организмов не могли возникнуть из случайно соединившихся между собой клеток, как это утверждают эволюционисты. Абсолютно понятно, что ни роза, ни павлин, ни тигр, ни муравей, ни какой-либо другой живой организм не возникли по воле не обладающих сознанием клеток, которые сами образовались из опять же не обладающих сознанием атомов.

И учёный, производящий глубокие исследования по данной теме, также не является существом, возникшим по решению бессознательных атомов. Невозможно, чтобы бессознательные атомы создали человека с развитым сознанием.

Между тем через Священный Коран столетия назад было сообщено, что жизнь сотворена Аллахом в то время, когда ещё ничего не было, что Аллах есть Податель жизни и что никто, кроме Него, не может дать жизнь. Если бы наука следовала этим истинам, преподанным Аллахом людям, она не потеряла бы столько времени, отнятого у неё безрезультатными поисками эволюционистов.

На земле существуют миллионы видов живых организмов. Эти виды по многим своим особенностям отличаются друг от друга. Например, лошади, птицы, змеи, бабочки, рыбы, кошки, летучие мыши, черви, муравьи, слоны, комары, пчёлы, дельфины, морские звёзды, медузы, верблюды… Каждый из этих видов отличается от других своими физическими особенностями, средой обитания, техникой охоты, тактикой самообороны, способом питания, характером размножения, то есть всеми своими важнейшими свойствами.

|

| «И сотворил Аллах всю живность из воды, одни из них передвигаются на брюшке, на двух ногах другие ходят, иные же - на четырёх. Творит Аллах, что пожелает, - ведь Мощен Он над всем и вся!» (Коран, 24:45) |

Как же все эти виды возникли?

Каждый, кто глубоко поразмыслит над этим вопросом, увидит, что все живые организмы совершеннейшим образом продуманы и спроектированы, то есть созданы. Каждый замысел обнаруживает своего сознательного творца. Живые существа, так же как и другие примеры наличия Великого замысла во Вселенной, указывают на существование Бога.

|

| «На небесах и на земле – поистине, знамения для тех, кто в Господа уверил. В создании и вас всех животных, что Им рассеяны (по всей земле), знамения для убежденных в вере» (Коран, 45:3–4) |

>«Из Его знамений – создание небес и земли, и жизни, что Он рассеял там. Он волен их собрать, как скоро пожелает» (Коран, 42:29)

«И сотворил Аллах всю живность из воды, одни из них передвигаются на брюшке, на двух ногах другие ходят, иные же - на четырёх. Творит Аллах, что пожелает, - ведь Мощен Он над всем и вся!» (Коран, 24:45)

«Он небеса воздвиг без видимых опор, на землю бросил горные твердыни, прочно стоящие (в недвижности своей), чтобы она не колебалась с вами, и там рассеял всяку живность. Мы с неба льем обильные дожди и ими взращиваем пары благородных видов. И это (все) – творение Аллаха, так покажите Мне, что сотворили те, иные, кроме Бога, - поистине, неправедные – в явном заблужденье!» . (Коран, 31:10 – 11)

«На небесах и на земле – поистине, знамения для тех, кто в Господа уверил. В создании и вас всех животных, что Им рассеяны (по всей земле), знамения для убежденных в вере» . (Коран, 45:3–4)

Эта истина преподана нам религией. В Коране разъясняется, каким образом возникли живые существа: все виды живых организмов сотворены Аллахом каждый по отдельности. Аллах дал каждому виду своё оригинальное строение, Своей Мудростью наделил их различными свойствами и поведал людям о Своей бесконечной Мощи, Своём бесконечном Разуме и Своём бесконечном Знании. Вот некоторые из аятов Корана, повествующие о творении живых существ

|

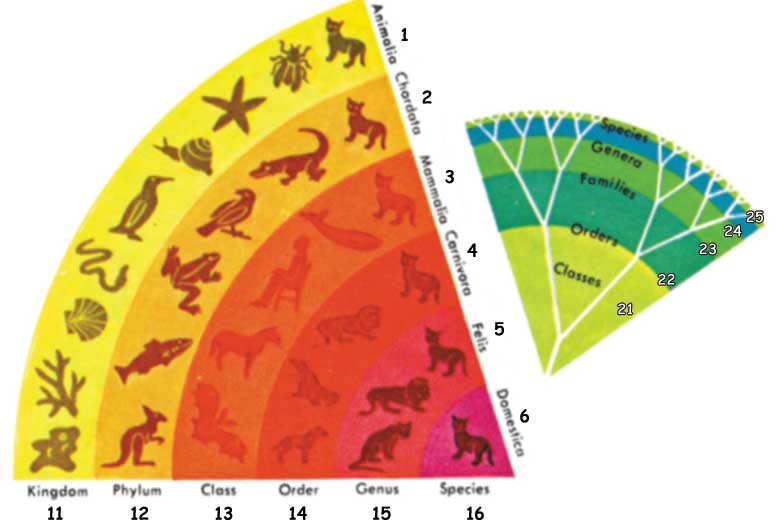

| Карл Линней |

Эта истина творения помогла учёным занять ведущее место при создании таких отраслей науки, как биология, анатомия и палеонтология. Такие учёные, как Карл Линней, который, изучая живые организмы, впервые составил их классификацию и потому прославился как «основатель систематики», Жорж Кювье, основатель науки об ископаемых останках, а также основоположник сравнительной анатомии, Грегор Мендель, первооткрыватель законов наследственности и основатель генетики, или считающийся крупнейшим биологом Америки XIX в. Луис Агассис, занимались научными исследованиями, сознавая, что все виды живых организмов сотворены Богом.

Лишь с принятием теории эволюции, выдвинутой Чарльзом Дарвином, научный мир был мобилизован на поиски доказательств происхождения одних видов от других. Этот поиск подвигнул учёных на бесконечные исследования. Во всех уголках мира велись поиски ископаемых останков с целью найти в действительности никогда не существовавшие переходные эволюционные формы. Кроме того, конструировались воображаемые сценарии того, как одни виды могли эволюционировать в другие. Эти сценарии заполняли страницы научных журналов и преподавались детям в школахЧтобы лучше понять, в орудие каких пустых фантазий эволюционисты превратили науку, приведем несколько примеров этих эволюционистских сценариев. К примеру, в одном из эволюционистских источников о превращении пресмыкающихся в млекопитающих рассказывается следующая легенда:

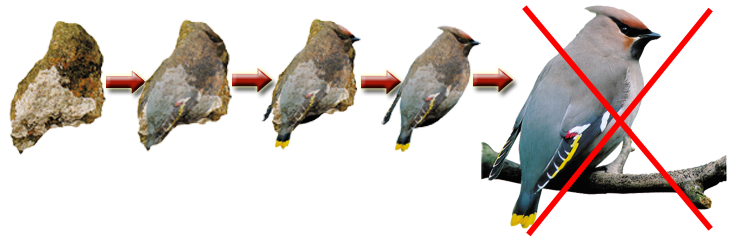

| ||

| 1.Animalia | 11. Kingdom | 21. Classes |

| Карл Линней, веривший в то, что все живые организмы созданы Богом, впервые исследовал их систематически и вошёл в историю науки как основатель систематики. | ||

|

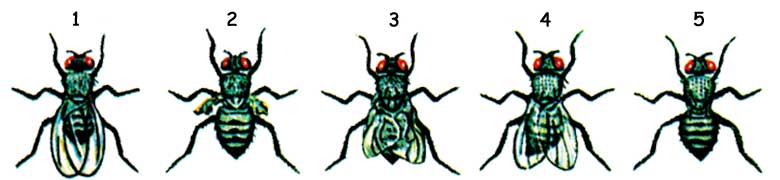

| Алан Федуччиа |

Для подтверждения правильности утверждений этого эволюционистского источника необходимо было научно подтвердить такие невозможные события, как превращения чешуек в волоски или пота в молоко, и тысячи учёных были увлечены этой легендой. Однако все эти превращения невозможны. Прежде всего, невозможно появление материнского молока, содержащего всё необходимое для детёныша, путём его эволюционирования из пота, как это описано выше. Потому что материнское молоко есть вещество, специально приспособленное к потребностям младенца, вещество, которое в каждый период имеет совершенно определённый состав. Любой элемент, необходимый младенцу, появляется в материнском молоке точно тогда, когда это нужно. Например, в тот день, когда младенец нуждается в калии, его становится в материнском молоке особенно много. Такая регулировка имеет место и в отношении всех других веществ, необходимость в которых появляется по мере развития ребёнка. Совершенно ясно, что такое чудесное питание не могло возникнуть в результате бессознательных и случайных процессов в материи.

Точно так же и второе утверждение вышеприведённой гипотезы о том, что “чешуя

|

| Утверждение о том, что пресмыкающиеся эволюционировали в птиц, безусловно, противоречит науке. Одним из доказательств этого являются значительные различия между структурой чешуек пресмыкающихся и птичьими перьями. |

пресмыкающихся эволюционировала в мех млекопитающих”, находится в полном противоречии с научными данными. Чешуя и мех имеют совершенно различное строение:

2. Не существует никаких доказательств относительно эволюционирования чешуек в волоски. Эволюционисты не располагают ни какими-либо ископаемыми доказательствами своих утверждений, ни какими-либо научно обоснованными предположениями о механизмах этого процесса.

Приведённая нами легенда о том, как пресмыкающиеся превратились в млекопитающих, не единственная из выдвинутых эволюционистами антинаучных небылиц. При этом у каждого эволюциониста есть свои собственные легенды.

Аналогичным образом выработано немало фантастических сценариев превращения динозавров в птиц. Один из таких сценариев предполагает, что динозавры начали летать, гоняясь за мухами. Другая гипотеза предполагает, что у динозавров появились крылья в то время, как они прыгали с дерева на дерево.

Долг же доказывать правильность этих сценариев, которые выдумываются каждым эволюционистом в соответствии с силой его воображения, падает на науку. И бессчётное число учёных до сегодняшнего дня исследовали вопрос о том, как динозавры смогли полететь – бегая или прыгая с ветку на ветку? Годы были потрачены на то, чтобы показать, как чешуйки превращались в птичьи перья. Знаменитый орнитолог-эволюционист Алан Федуччиа – также один из тех, кто много лет своей жизни потратил впустую. Федуччиа, в течение двадцати пяти лет изучавший вопрос о том, есть ли какая-нибудь связь между динозаврами и птицами, в конце концов вынужден был признать следующее:

Сценарии эволюционистов, однако, не ограничиваются только этим. Палеонтолог-эволюционист доктор Колин Паттерсон признаётся: “О происхождении жизни есть лишь ряд скверных басен, одна фантастичнее другой”."17 Так, эволюционисты выдвинули фантасмагорическую гипотезу о том, что морские млекопитающие типа китов и дельфинов возникли благодаря процессу эволюции у медведей, которым нравилось забредать в море. Чтобы найти основание для такого предположения, были выработаны теории о полумедведях-полукитах, были написаны небылицы о “ходящих китах”.

Конечно, эволюционисты вольны фантазировать и верить в свои собственные фантазии. Проблема, однако, заключается в том, что ради мнимых обоснований этих фантазий затрачиваются время и ресурсы науки. Как сказал об эволюционистских сценариях другой знаменитый учёный-эволюционист Пьер Грассе: “Нет закона, запрещающего фантазировать, но в это дело не следует впутывать науку”."18

Пока наука пытается утвердиться на таких ложных гипотезах, как дарвинизм, она так и будет вынуждена безнадёжно бегать вослед за подобными сказками. Между тем, если бы истина Творения была воспринята, с пути науки были бы устранены все препятствия, затрудняющие её успешное продвижение вперёд. Как было указано нами вначале, каждый живой вид был сотворён Аллахом по отдельности. Каждый из этих видов демонстрирует удивительную гармонию своих физических свойств, способа питания, техники охоты, тактики самообороны, особенностей ухода за потомством и т.п.

|

| Птичьи перья имеют структуру, коренным образом отличающуюся от структуры чешуек пресмыкающихся. Птичьи перья обладают очень тонкими свойствами, обеспечивающими птиц способностью к полёту. |

Крайне неуместно заниматься поисками ответа на вопрос, каким образом эта гармония случайно возникла, потому что совершенство не может возникнуть случайно, оно может быть создано лишь силой нашего Господа-Творца и под Его контролем. По этой причине науке принесло бы огромную пользу, если бы вместо сочинения басен, являющихся лишь плодом воображения, учёные занимались изучением существующих систем и их особенностей.

Важнее же всего то, что такого рода исследования стали бы средством углубления нашего знания о Всемогущем Аллахе, сотворившем человека и всю Вселенную из ничего.

|

| Эволюционисты утверждают, что передние конечности динозавров, бегавших за мухами, превратились в крылья. Они не стесняются выдвигать столь невероятные и даже смешные теории. |

|

| Представленная на фото сбоку аномалия есть пример вредного воздействия мутаций. Случайно возникающие мутации могут принести совершенной структуре только вред. |

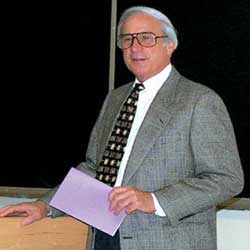

Другим утверждением теории эволюции, принудившим науку к бесплодным поискам, является понятие «полезной мутации».19 Неодарвинизм в качестве «механизмов эволюции» выдвигает два фактора. Один из них – мутация. Поэтому с точки зрения теории эволюции является необходимым доказать, что мутации могут оказывать на живые организмы благотворное воздействие. Но мутации всегда вредны, и никогда и нигде не было установлено какого-либо эволюционирующего воздействия мутаций.

Однако эволюционисты упорно создавали образцы искусственных мутаций и десятилетиями бились над тем, чтобы увидеть результаты полезной мутации. Например, над плодовыми мушками (дрозофилами) было произведено бессчётное число экспериментов, в надежде получить «мутацию, развивающую генетическую информацию». Результат же – полное фиаско.

Учёный-эволюционист Майкл Питман говорит об опытах с мутациями, которые ведутся многие годы и не приносят никаких результатов, следующее:

Знаменитый эволюционист Гордон Тейлор, потерявший пятьдесят лет жизни, занимаясь экспериментами с мутациями, сказал так:

«В течение пятидесяти лет над мухами сделаны тысячи опытов, но совершенно точно, что образование какого-либо вида зафиксировано не было. Не было получено даже единственного фермента».21

При рассмотрении утверждений эволюционистов по другим научным проблемам положение не меняется. Несмотря на все научные открытия, эволюционисты продолжают защищать дарвинизм, пытаясь прикрыться такими выражениями, как «научное терпение». Между тем то, что они демонстрируют, есть не «научное терпение», а антинаучное упрямство.

| ||||

| 1. здоровая | 2. крылья атрофированы | 3. крылья искривлены | 4. брюшко выгнуто | 5. бескрылая |

|

| В ходе опытов с мутациями, которые велись десятилетиями, не было установлено ни одного случая полезной мутации. Это лишь один из фрагментов бесплодных усилий науки, сконцентрированных на поиске полезных мутаций, якобы обеспечивающих процесс эволюции. |

|

| Ричард Лики и Алан Уолкер – учёные, потратившие всю свою жизнь на то, чтобы найти палеонтологические доказательства эволюции. Оба знаменитых эволюциониста так до сих пор и не нашли то, что искали. |

Другим примером времени, потраченного наукой зря из-за теории эволюции, является палеонтология, заведённая в тупик во имя того, чтобы доказать правильность этой теории. Конечно, палеонтологические исследования необходимо вести для того, чтобы познать историю жизни на Земле. Однако ложные предпосылки теории эволюции отрицательно сказываются на палеонтологических работах и направляют учёных по ложному пути. В особенно глухом тупике находятся палеонтологи, изучавшие вопрос о «происхождении человека». Все исследования, связанные с поиском останков фантастических полулюдей-полуобезьян, были выполнены впустую.

Стоит особо подчеркнуть, что палеонтологические исследования ведутся в очень сложных условиях и с затратой больших средств. Устройство в таких труднодоступных местах, как долины африканских гор, специальных лагерей, в которых месяцами могут жить исследовательские группы, состоящие из десятков человек, работы с затратой огромных денег, ведущиеся в тяжёлых условиях, под палящим солнцем, не дали в последние полтора века каких-либо значительных результатов. Знаменитый палеонтолог-эволюционист Ричард Лики и известный научный литератор Роджер Левин делают следующие признания относительно этих бесплодных усилий:

Всё это, тем не менее, лишь растрата времени, знаний, труда, денег и ресурсов под покровом «научности». Тысячи университетов, научных обществ и организаций, миллионы учёных, преподавателей, студентов, лабораторий, технических сотрудников, технических средств и иных неисчислимых ресурсов мобилизованы для того, чтобы доказать далёкие от истины утверждения. Но всё это не приносит никаких результатов, а новые открытия ещё более явственно свидетельствуют об ошибочности эволюционной гипотезы. Учёный-эволюционист С. Дж. Джонс в своей статье, помещённой в журнале “Nature”, следующим образом обрисовывает то тупиковое состояние, в которое зашла сегодня палеоантропология, то есть “наука о происхождении человека”:

|

| Все раскопки, организованные для того, чтобы отыскать доказательства эволюции, проводившиеся в африканских долинах, под палящим солнцем, раскопки, на которые были затрачены миллионы долларов, так и не дали нужных результатов и, как оказалось, были проделаны зря. |

|

| Сложное строение ДНК и тот факт, что каждое их свойство имеет определённую цель, указывает на то, что ДНК сознательно сконструированы. |

Непризнание истины Творения в природе, другими словами, заключённого в природе замысла на практике означает препятствование продвижению научных исследований. Потому что учёный, знающий, что природа заключает в себе некий замысел, приступает к своим исследованиям с намерением понять этот замысел и его суть. Эволюционист же, рассматривающий природу лишь как некий клубок материи, такой цели перед собой не ставит.

Американский математик и физик Уильям Дембски – один из учёных, утверждающих существование в природе определённого проекта. Дембски утверждает, что точка зрения эволюционистов замедляет научное развитие. В качестве примера он приводит понятие «пустого ДНК», выдвинутое эволюционистами в связи с изучением молекул ДНК. (Согласно гипотезе эволюционистов, «пустые ДНК» – это участки ДНК, не несущие какой-либо генетической информации и потому якобы не имеющие какой-либо функции). Дембски говорит:

Введение понятия проекта в науку, без сомнения, обогатит научные исследования. Весь понятийный аппарат, использовавшийся для научного развития вплоть до наших дней, будет продолжать использоваться. Однако понятие проекта предоставит учёному новые концептуальные орудия. Более того, на повестку дня встанут новые темы исследований. Потому что, зная, что некий объект таит в себе определённый замысел, мы пожелаем понять, как он создан и каково его предназначение».24

Как мы видим, осознание того, что живые организмы созданы Аллахом, откроет науке новые горизонты и обеспечит более верное понимание природы.

Однако учёные-материалисты отрицают Творение Аллаха. Они утверждают, что все живые существа возникли в результате случайных событий. Согласно им, в случайно возникшей Вселенной совершенно естественным является существование «ошибочных и ненужных продуктов» или «ошибочных проектов». Благодаря этому заблуждению многие научные доказательства до сего дня оценивались неверно, а многие важные явления долгие годы так и оставались скрытыми. Например, материалист, изучающий птичьи перья, глядя на асимметричное строение пера, сделает вывод, что оно образовалось случайно, и даже не посчитает нужным изучить это асимметричное строение, в то время как для учёного, верящего в то, что каждое существо создано Аллахом с определённой целью и по совершенному проекту, асимметричное строение пера представится как важное свойство, нуждающееся в изучении и понимании. Учёный, работающий в этом направлении, в короткий срок заметит, что асимметричное строение птичьих перьев необходимо для полёта птиц и что птицы, обладающие перьями с симметричным строением, не могут летать.

Подобные примеры очень часто встречаются в науке. К примеру, аналогичная ситуация имела место в кругу учёных, занимавшихся изучением пчёл. Некоторые учёные, рассчитывавшие соединительные углы пчелиных сот, подсчитали, что два угла, которые пчёлы используют, имеют отклонение лишь на 0,02 градуса от идеальных углов для данных конструкций. (При проведении измерений было установлено, что пчёлы выполняют эти углы величиной соответственно 109,28 и 70,32 градуса. Математик Кониг, применяя очень тонкие методы расчёта, установил, что самыми оптимальными были бы углы величиной 109,26 и 70,34 градуса.) Вывод, к которому пришли учёные, был таков, что пчёлы сделали, пусть и незначительную, но всё же ошибку в расчётах. Шотландский же математик Колин Мак-Лаурин (1698 – 1746) нашёл данное объяснение недостаточным и повторил опыты. Сделанный им вывод таков: в расчётах ошиблись Кониг и его группа по причине маленькой неточности, допущенной на логарифмической линейке, которая и послужила причиной возникновения разницы в 0,02 градуса.25 Таким образом, стало ясно, что самые идеальные углы пчёлами были рассчитаны правильно. Ошибку же допустили учёные!

Человек, знающий, что все живые существа суть совершенные творения Аллаха, никогда и не помыслит о том, что в каком-либо явлении, с которым он столкнулся, присутствует ошибка. Он знает, что любое из наблюдаемых явлений создано Аллахом для какой-либо цели.

Другое заблуждение, в которое впадают учёные, не верящие в совершенное творение Аллаха, опять же связано с пчёлами. 12 октября 1996 года в журнале «New Scientist» в статье, подготовленной Беном Кристаллом, было сказано, что пчёлы, находясь в полёте, иногда слишком часто взмахивают своими крылышками, в результате чего их полёт становится неэкономичным. Согласно утверждениям данной статьи, пчёлы взмахивают крылышками то реже, то чаще, но, несмотря на это, летят с одной скоростью, и, следовательно, когда они махают крылышками чаще, они зря расходуют энергию. По мнению автора, это является некоей ошибкой в проекте.

|

| Пчёлы обладают настолько комплексными формами поведения, что учёные только-только начинают открывать для себя его смысл. |

Однако исследовательская группа Государственного Университета Аризоны под руководством Джона Харрисона своим исследованием указала на в высшей степени важные причины разницы в частоте взмахов пчелиных крылышек. Полученные группой результаты были опубликованы в журнале «Science» (1996, том 274, стр. 88). Эти исследователи, меняя температуру среды, одновременно измеряли температуру тела пчёл, количество взмахов пчелиных крылышек и параметры их метаболических процессов. Когда температура среды повышалась от 20° до 40°, частота взмахов крылышек становилась меньше. В итоге исследования стало ясно, что в жаркие дни пчёлы машут крылышками с меньшей частотой, в холодные же – с большей. Скорость полёта при этом не меняется. Однако в холодную погоду, махая крылышками более часто, пчёлы обогревают извлекаемой при этой работе энергией и собственные тела, и свои ульи. Стало ясно, что с помощью крыльев пчёлы решают две принципиально разные задачи: летать и обогреваться.

Другим заблуждением, в которое впадают учёные-эволюционисты, не верящие в то, что Аллах создал все живые существа по отдельности, в совершенной форме и без каких-либо изъянов, такими, какие они есть и сейчас, является вымысел о ненужных атрофированных органах. Согласно эволюционистам, считающим, что все живые организмы возникли в результате случайностей от своих предков, в человеческом теле есть доставшиеся от предков в наследство органы, которые с течением времени атрофировались по причине их неиспользования и которые, следовательно, стали «нефункциональными». Учёные, не верящие в Сотворение Аллахом, полагая эти органы нефункциональными, нанесли науке серьёзный вред, потому что по мере развития науки стало ясно, что эти «нефункциональные» органы на деле крайне важны для организма. Одним из показателей того, насколько это предубеждение, замедлившее прогресс науки, было ошибочным, является постепенное сокращение длинного списка «атрофированных органов», составленного эволюционистами. С. Р. Скаддинг, сам являющийся эволюционистом, признаёт эту истину в своей статье, озаглавленной «Являются ли атрофированные органы доказательством эволюции», которая была опубликована в журнале «Evolutionary Theory». Он пишет:

Список атрофированных органов человека был составлен в 1895 году немецким анатомом Р.Видерсхаймом и включал более ста органов, таких как аппендикс или копчик. По мере развития науки количество органов в списке Видерсхайма постепенно сокращалось. Было установлено, что у этих органов в действительности имеются весьма важные функции. Например, было выяснено, что аппендикс, считавшийся “атрофированным органом”, является элементом лимфатической системы, противоборствующей микробам, проникающим в организм. Было открыто, какую важную роль в защите горла от инфекций играют миндалины, также значившиеся в этом списке. Было установлено, что копчиковая кость, находящаяся в конце позвоночника, обеспечивает поддержку соседних тазовых костей и является местом прикрепления некоторых маленьких мышц, что зобная железа, приводя в движение Т-клетки, активизирует защитную систему организма, что эпифиз является ответственным за выработку важных гормонов. Были выяснены функции и других органов, ранее считавшихся бесполезными, как, например, функции полумесяцеообразного выступа глаза, объявленного Дарвином атрофированным органом, который, как оказалось, отвечает за очищение и увлажнение глаза.

Все эти примеры говорят об одном: для того, чтобы получить быстрый и верный результат в науке, верной должна быть исходная точка исследования. Аллах создал все существа для какой-то цели, по совершенному, безупречному проекту. Следовательно, целью учёного, исследующего природу, должно быть изучение особенностей живых организмов во всём их совершенстве, попытка понять мудрость, заложенную в том или ином обнаруженном явлении.

|

Вообще-то работы и исследования во имя ошибочных, ни к чему не ведущих гипотез и для учёных-эволюционистов крайне изнурительны. Когда они осознают, что исследования, которым они посвятили всю свою жизнь, не дали результата, они переживают колоссальное разочарование. Ведь научная работа требует большой самоотверженности и дисциплины. Целые годы проводить в лаборатории, производя эксперименты и наблюдения по определённой теме, зная, что действительного результата не получишь, и в конце концов прийти к заключениям, полностью противоречащим тому, что хотел доказать… такие итоги, конечно, сказываются на учёных крайне негативно.

Знаменитый американский биохимик Майкл Бехе в своей книге, озаглавленной “Чёрный ящик Дарвина: биохимический вызов эволюции”, темой которой является научная несостоятельность дарвинизма, так рассказывает о психологических переживаниях учёных-эволюционистов, в связи с тем, что наличие “проекта”, заложенного в живой клетке, становится всё более очевидно: .

“В последние сорок лет современная биохимия раскрыла важную часть тайн клетки. Труд, затраченный для этого, действительно, был очень велик. Десятки тысяч людей посвятили свои жизни длительной работе в лабораториях для того, чтобы открыть эти тайны. Усилия, затраченные на изучение клетки, принесли единственный, предельно ясный, кричащий результат: “Проект!” Этот результат настолько очевиден, что должен был бы рассматриваться как одно из важнейших открытий в истории науки… Это великое открытие должно было быть отпраздновано победоносными криками десятков тысяч людей: “Эврика!”

Однако никакого праздника не случилось, никакой радости выражено не было. Напротив, в отношении великой сложности, что была открыта в клетке, воцарилось смущённое молчание. Когда данная тема обсуждается на широкой публике, большинство учёных чувствует себя крайне неудобно. В частных беседах они гораздо спокойнее; большая их часть принимает открытую истину, но затем, потупив взоры, они качают головой и продолжают вести себя так, как будто ничего не произошло. Хорошо, но почему же так? Почему наука не может принять открытую ей истину? Почему обнаруженная очевидность проекта держится интеллектуальными перчатками только за самый краешек? Потому, что признание сознательного замысла волей-неволей заставит их признать и существование Бога”.27

|

| Дарвин выразил собственную неуверенность в осуществляемых им работах по доказательству теории эволюции, говоря: «Производя данные работы, я постоянно сомневаюсь, стоят ли они того времени, которое я на них затрачиваю». |

Некоторые эволюционисты признают, что наука переживает депрессию. Например, один из руководителей Британского музея естественной истории, автор труда “Эволюция”, палеонтолог-эволюционист доктор Колин Паттерсон в своей знаменитой речи на открытии Музея естественной истории в Нью-Йорке произнёс следующие исторические слова:

“Вопрос таков: можете ли вы сказать мне об эволюции только одну вещь – а существует ли она в действительности? Я задал этот вопрос всей геологической группе нашего Музея естественной истории, и ответом было лишь молчание. Впоследствии же я понял, что всю свою жизнь провёл в самообмане, принимая эволюцию как безусловную истину”.28

В продолжение своей речи Паттерсон сказал:

“Одна из причин, по которой я начал переход на антиэволюционистские позиции, заключается во влиянии, которое оказал на меня тот факт, что я работал по данной теме двадцать лет и так ничего и не выяснил о том, что изучал. Осознание человеком того, что такой большой отрезок времени он шёл в ложном направлении, весьма сильное потрясение”.29

Знаменитый же эволюционист-ботаник, профессор Университета Лунда Н. Герберт Нильссон признал, что потерял сорок лет своей жизни. Он сказал: «Сорок лет предпринимавшиеся мной попытки опытным путём доказать эволюцию окончились безуспешно».30 Эти человеческие признания – показатель тех потерь, к которым привела привязанность науки к ложной теории. Интеллект, время, энергия, труд тысяч учёных, тысяч лабораторий и их сотрудников, огромные финансовые средства в течение десятков лет тратятся ради пустого вымысла, называемого эволюцией.

Самое же интересное заключается в том, что не только современные эволюционисты, но и сам отец теории Чарльз Дарвин часто высказывал свои сомнения относительно того, «а не станет ли это лишь пустой тратой времени» и в итоге «не приведёт ли это к полному разочарованию»? Дарвин часто выражал своё беспокойство по данному вопросу в своих статьях и письмах друзьям. Так, он признавал, что в природе не найдены доказательства, подтверждающие его теорию, говоря:

Бьющая наружу неуверенность Дарвина заключается также в следующем его высказывании:

Как видим, теория, не соответствующая действительности, отстаиваемая лишь по идеологическим соображениям, даже своим сторонникам приносит тяготы и приводит их к душевному кризису. Всё это – неизбежное следствие навязываемого науке ложного курса.

|

| Большая часть исследований, проводившихся эволюционистами, ушла впустую. Этот результат лишил многих учёных исследовательского вдохновения. |

Не обнаружив доказательств, подтверждающих их теорию, эволюционисты неоднократно обманывали человечество, искажая научные открытия или устраивая фальсификации. Самая знаменитая из фальсификаций – скандал с «пилтдаунским человеком». По причине того, что эволюционистам так и не удалось отыскать ископаемые останки полуобезьян-полулюдей, которые, по их утверждениям, некогда существовали, они нашли выход в том, чтобы самим изготовить один такой экземпляр. Добавив к человеческому черепу челюсть орангутанга, они придали своему произведению ископаемый вид с помощью химических реактивов и в течение многих лет выставляли этот череп в самом известном в мире музее в качестве черепа «предка человека». Ф. Кларк Хауэлл, сам являющийся эволюционистом, характеризует ущерб, нанесённый науке этим мошенничеством, таким образом:

«Пилтдаунский человек – не что иное, как результат соединения человеческого черепа и челюсти обезьяны. Это была сознательно выставляемая фальшивка. Они не признавали ни того, что челюсть принадлежит обезьяне, ни того, что череп – человеческий. Вместо этого объяснялось, что эти останки есть находка, относящаяся к периоду между человеком и обезьяной. «Находку» отнесли к эпохе 500.000 лет назад и дали ей имя (Eoanthroppus Dawsoni или «Даунский человек»). По данной теме было написано около 500 книг. Из-за этой «находки» палеонтологи топтались на месте в течение 55 лет».33

Слова этого учёного заставляют крепко призадуматься. Так называемое «доказательство», на деле являвшееся фальшивкой, в течение сорока лет сбивало с толку все научные круги. Хорошим показателем труда, затраченного зря, является написание 500 книг о фальшивом черепе.

|

| Фальшивый череп, использовавшийся в мистификации о «пилтдаунском человеке». |

Другой же эволюционист-фальсификатор Эрнст Геккель не только признал свои собственные фальсификации, но высказался и об аналогичных уловках своих коллег, к которым они прибегают во имя идеологии:

Попытки подогнать наблюдения, опыты и исследования под положения эволюционной теории, утаивание правды или представление её человечеству в искажённом виде, конечно же, наносит развитию науки значительный ущерб. Писатель-эволюционист В. Р. Томпсон, пусть и косвенно, признаёт это:

Самая любопытная сторона данной темы состоит в том, что в итоге опытов и исследований, проводимых эволюционистами для подтверждения теории эволюции, они то и дело обнаруживают доказательства, подтверждающие факт Творения.

Как было указано в начале этого раздела, ошибочные концепции, управляя наукой, приводят к потерям времени, денег и бесплодным затратам труда. Начиная с XVIII в. в науке безраздельно господствовали материалисты, и почти все научные работы велись для того, чтобы научно доказать положения материализма. Научные факты, опровергавшие материалистические постулаты, утаивались или представлялись общественности в искажённом виде. Интересно то, что, стремясь отыскать в ходе своих исследований и экспериментов доказательства эволюции, эволюционисты постоянно обнаруживали доказательства Творения. Тем, кто верит в Аллаха, наука не приносит тягот и трудностей, потому что изучение существующей системы, поиск связанных с ней научных фактов дело нетрудное. Однако поиск несуществующих доказательств эволюционистами,

это действительно, по их собственному выражению, и «тоска», и «головная боль».

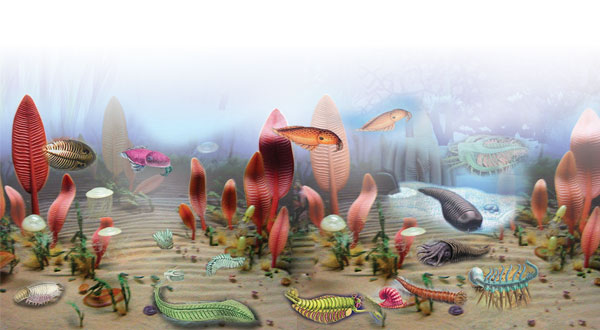

Одним из ярчайших примеров такого положения вещей являются палеонтологические открытия, относящиеся к кембрийскому периоду. Кембрий – название периода, наступившего на земле приблизительно 550 миллионов лет назад, когда обнаруживаются первые следы жизни. Все живые организмы, существовавшие в этот период, уже стоят на высокой ступени развития и обладают крайне сложными системами. Например, вымерший род трилобитов обладал довольно сложной «сотовой» (фасетчатой) структурой глаз.

Строение таких глаз, состоящих из сотни линз, подобно строению глаз некоторых насекомых, живущих в наше время, например, глаз стрекозы. Головной болью для эволюционистов здесь является внезапное появление живых организмов со столь сложным строением в слоях кембрия при отсутствии каких-либо их предков. Данные научные открытия ясно указывают на факт Творения.

|

| Сколько бы эволюционисты ни пытались доказать обратное, все научные открытия свидетельствуют о существовании Аллаха и раскрывают различные аспекты Творения. Одним из таких доказательств является одномоментное появление в кембрийский период живых организмов, обладающих сложной структурой. |

Известный английский учёный-эволюционист, зоолог Ричард Доукинс, признавая, что сделанные открытия указывают на факт Творения, говорит:

|

| Ископаемый трилобит, обнаруженный в кембрийском периоде, и особенности его «сотовых» глаз являют собой доказательство Творения. |

Отсутствие искомых результатов, переживаемое в области палеонтологии, одно из самых больших затруднений теории эволюции. Выше мы уже останавливались на том, что для доказательства эволюции эволюционисты десятилетиями ищут переходные формы (т.е. останки существ, представляющих собой стадии превращения одних видов организмов в другие в ходе их эволюционного развития). Но, поскольку такие существа на Земле никогда не существовали, они так ничего и не нашли. Констатируя тот факт, что эволюционистам не удалось найти ископаемые останки переходных форм, палеонтолог-эволюционист Марк Зарнецки говорит:

Как это между строк признаётся и эволюционистами, любой поиск научных доказательств эволюции оканчивается ничем, никогда не даёт положительного результата. При этом каждое исследование, проводимое учёными-эволюционистами, считающими, что всё в мире происходит случайно, сталкивается с одной очевидной истиной: все живые существа в совершенной форме созданы Аллахом – Господом небес и земли…

|

| Строение глаз стрекозы, живущей в наше время, обладает той же сложностью, что и строение глаз трилобита. |

В окружающем нас мире и в целом во Вселенной, где мы живём, имеется бессчётное количество доказательств акта Божественного Творения. Вызывающие восхищение системы организма комара, потрясающая красота павлиньих перьев, совершенство и безупречность такого органа, как глаз, и ещё миллионы различных других явлений для верующих людей являются доказательствами существования Аллаха, Его Высшего Разума и Знания. Учёный, принимающий истину Творения, будет изучать природу именно с этой точки зрения, получать удовольствие от каждого сделанного наблюдения, каждого проведённого опыта и находить в этом пламенное вдохновение для новых и новых исследований.

В то же время вера в такой вздор, как эволюция, и попытки вопреки науке этот вздор отстаивать психологически тяжкое бремя для учёных. Такие понятия, как гармония во Вселенной или проект, заключённый в живых организмах, приводят их в скверное настроение. Ниже приводимые слова Дарвина бросают свет на истинное состояние духа, присущее эволюционистам:

И павлиньи перья, и многочисленные другие доказательства Творения в природе продолжают постоянно беспокоить эволюционистов. У этих людей, зажмуривающих глаза перед явными доказательствами, которые они и сами видят, естественным образом развиваются безразличие к истине и связанные с этим нарушения способности к верному суждению. Известный эволюционист Ричард Доукинс, обращающийся к христианам со словами: «Если вы даже увидите, что статуя помахала вам рукой, не думайте, что вы встретились с чудом… Вероятность этого крайне мала. Но возможно, что все атомы правой руки статуи по случайности одновременно сдвинулись в одну сторону»,39 – представляет собой клинический пример такого расстройства способности верного суждения.

Для прогресса науки необходимо избавление от этих остатков XIX в. и появление свободомыслящих учёных, которые не стеснялись бы признать истину, находящуюся у них перед глазами.

|

| Причина того, что Дарвин «заболевал» от вида павлиньих перьев, заключается в том, что эти перья ясно указывают на существование Великого Творца. |

6. Albert Einstein, Science, Philosophy, And Religion: A Symposium, 1941, ch1.3

7. Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL: Open Court Publishing, 1992, p. 241

8. William Lane Craig, Cosmos and Creator, Origins & Design, Spring 1996, Vol. 17, p. 18

9. Michael Denton, Nature's Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe, The New York: The Free Press, 1998, pp. 14-15

10. Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, p. 59

11. Søren Løvtrup , Darwinism: The Refutation of A Myth, New York: Croom Helm, 1987, p.422

12. Paul R. Ehrlich and Richard W. Holm, Patterns and Populations, Science, Vol 137 (August, 31, 1962), pp. 656-7

13. Sidney Fox, Klaus Dose,. Molecular Evolution and The Origin of Life,. New York: Marcel Dekker, 1977. p. 2

14. Klaus Dose, The Origin Of Life: More Questions Than Answers, Interdisciplinary Science Reviews, vol. 13, no.4, 1988, p. 348

15. George Gamow, Martynas Ycas, Mr. Tompkins Inside Himself, Allen & Unwin, London, 1966, p. 149

16. Pat Shipman, Birds Do It. Did Dinosaurs?, New Scientist, February, 1, 1997, p. 28

17. Colin Patterson, Harper's, February 1984, p.60

18. Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York, Academic Press, 1977, p. 103

19. Michael Pitman, Adam and Evolution, London, River Publishing, 1984, p. 70

20. Gordon Taylor, The Great Evolution Mystery, New York: Harper and Row, 1983, p. 34-38

21. Leakey, R., & Lewin, R. People of the lake: Mankind and its beginnings. New York: Anchor Press/Doubleday, 1978, p. 17

22. S.J. Jones, A Thousand and One Eves, Nature, Vol 34, May, 31, 1990, p. 395

23. William A. Dembski "Science and Design", First Things, No. 86, November, 1998, p. 26

24. G. Mansfield, Creation or Chance! God's purpose with mankind proved by the wonder of the universe, Logos Publications

25. S.R. Scadding, "Do 'Vestigial Organs' Provide Evidence For Evolution?", Evolutionary Theory, Vol. 5, May 1981, p. 173

26. Michael J.Behe, Darwin's Black Box, New York: Free Press, 1996, pp.231-232

27. Colin Patterson, Evolution and Creationism, Speech at the American Museum of Natural History, New York (November 5, 1981)

28. Colin Patterson, Evolution and Creationism, Speech at the American Museum of Natural History, New York (November 5, 1981)

29. The Earth Before Man, p. 51

30. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol.I, New York:D. Appleton and Company, 1888, p.413

31. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol.I, New York:D. Appleton and Company, 1888, p.315

32. F. Clark Howell, Early Man, NY: Time Life Books, 1973, pp. 24-25

33. Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, New York: Ticknor and Fields 1982, p. 204

34. "Introduction," Origin of Species, by Charles Darwin (Dutton: Everyman's Library, 1956), p. xxii

35. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, p. 229

36. Mark Czarnecki, The Revival of the Creationist Crusade, MacLean's, January, 19, 1981, p. 56

37. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Boston, Gambit, 1971, p. 101

38. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton, 1986, p. 159