在本書前面的章節,我們已講述了化石記錄怎樣使進化論無效的。實際上,我們沒有必要對它多說什麽,因為聲稱“物種進化”的進化論以及相關的化石證據,很久以前就破滅了。使這個理論一開始就顯得毫無疑義的問題在於:最初的生命如何出現在地球上?

面對這個問題,進化論聲稱生命由偶然形成的細胞開始。根據這一假想,40億年以前,在原始地球的大氣層內,各種沒有生機的化合物,在雷電和壓力的影響下,促成了第一個活細胞。

我們必須闡述的第一件事,是這種無生命的物質能夠湊在一起、構成生命的主張是不科學的;因為,它迄今沒有通過任何實驗或觀察的證實。生命只能從生命中產生。每個活細胞依靠複製另一個活細胞而形成。即便在世上最先進的實驗室裏,也沒有人能夠成功地通過把無生命的化合物放到一起,而組成一個活細胞。

進化論聲稱,這個連人類的智慧、知識和技術都無法製造的生物細胞,卻能夠在原始地球的條件下偶然誕生。在下面的篇章裏,我們將分析為什麽這一主張,是與最基本的科學和理性相反的。

一個相信活細胞能夠偶然產生的人,也會很容易地相信我們在下面敍述的一個類似的故事。這是一個城鎮的故事:

有一天,一塊粘土被擠壓在一片貧瘠土地上的岩石之間,雨後它變得濕潤了。太陽升起時,濕濕的粘土變幹了,形成了堅硬的形狀。之後,覆蓋粘土的岩石,不知何故紛紛變成了碎片。然後,一塊平整、美觀、堅固的磚出現了。多年來,這塊磚在相同的自然條件下等待著,等待著形成像自己一樣的磚。這一等待持續了幾百年、幾千年,直到數千百塊相同的磚在相同的地方形成。早先形成的磚也沒有偶然受到損壞,雖然經歷了數千年的風吹、雨淋、日曬和嚴寒,可那些磚並沒有破損或被誰拉走,而依然在相同的地方、用同樣的決心等待其他磚的形成。

當磚的數量夠多時,它們就在周圍砌起了牆,然後豎起了一個建築,而且在牆的頂部,互不經意地靠自然條件的影響,把磚拿來拿去——依靠狂風、暴雨或龍捲風。同時,像混凝土等原料也在“自然條件”的影響下,恰到好處地把它們彼此粘接了。當這一切發生時,泥土下的鐵礦石也以“自然條件”的方式成型了,並鋪設在堆砌這些磚的建築物的地基上了。最後,一個利用材料、工匠及安裝才能完成的大樓,就這樣完全建成了。

進化論者的自白

A.Oparin 教授: "我们无法解释细 胞的形

在進化論面對的問題中,沒有比解釋生命的出現更大的了。因為,分子的結構相當複雜,想解釋它在巧合中形成是不可能的;而活細胞的偶然形成顯然也是不可能的。在二十世紀中葉,進化論者面對了生命起源的問題。分子進化理論的主要權威、俄國進化論者亞歷山大.A.奧帕林,在他1936年出版的《生命的起源》中說:

很遺憾,細胞的起源仍然是個問題,也是全部進化理論中最黑暗的一點。1

Jeffrey Bada 教授: ''生命是怎样形成的 依然是最大的秘密。''

自奧帕林以來,為證明細胞曾是偶然形成的,進化論者們進行了無數次的實驗、研究和調查。但是,每次努力只能更詳細地說明了細胞的複雜設計;因此,更進一步反駁了進化論者的假說。德國約翰尼斯堡大學生物化學學院院長克勞斯•道斯(Klaus.Dose)教授說:

在化學和分子進化領域裏,關於生命起源的實驗已做了30多年;這些試驗實際上擴大了這個問題,而沒能找到解決問題的辦法。目前,所有關於這些理論的討論和實驗,不是陷入僵局就是對無知的招供了。2

聖地牙哥斯克利•普斯學院的地球化學家傑弗雷•巴達(Jeffrey Bada)下面的陳述,說明了進化論者面對僵局時的無奈:

今天,當我們告別20世紀時,我們仍然面對進入20世紀時的最大的未能解決的問題:生命怎樣在地球上開始?3

當然,一座大樓不只是由地基、磚瓦和水泥組成的。那麽,其他缺少的材料又是怎樣得到的呢?答案很簡單:建造大樓所需的各種材料,在它即將矗立的土地中存在著。玻璃所需的矽,電纜所需的銅,柱子、大樑、水管所需的鐵等等,全部在地面下大量蘊藏著。這一切只需“自然條件”的技巧去形成,這些技巧又把所有材料安置在大樓裏。全部裝置、木工和附件都是借助強風、暴雨和地震,來放到磚裏面的。一切進展順利,順利得砌磚時還留下了安裝窗戶的位置,它們好象知道叫玻璃的東西,以後會仰賴自然條件形成似的。還有,它們沒有忘記留下安裝水、電、暖設施的空間,這些都要在以後偶然形成。事情太奇妙了:“偶然”和“自然條件”做出了一件完美的作品。

至此,如果你把這個故事信以為真的話,那你就沒有麻煩猜出城裏的其他設施是如何產生的,如樓房、工廠、道路、人行道、通信及運輸系統。如果你具備技術知識並熟悉這個主題的話,你就會寫出幾卷非常“科學的”著作了,講述關於“排汙系統的進化過程與現有結構的一致性”的理論了。你也許因為卓越的學術成果而獲得榮譽,也許認為自己是人類中才華橫溢的天才。

進化論主張生命來自偶然;其荒唐程度並不亞於我們講述的故事,因為就整個運作系統、資訊、承載及管理系統而言,一個細胞的複雜性決不小於任何城市。

在達爾文時期,人們並不知道活細胞的複雜結構,進化論者把生命歸因於“偶然和自然事件”的說法就足有說服力了。

二十世紀的技術,已深入到生命最小粒子的研究,並且揭示細胞是人類所面臨的最複雜的系統。今天,我們知道細胞包含生產細胞所用能源的發電廠;生產生命需要的酶和激素的工廠;記錄全部待生產產品的資料庫;運送原料和產品的複雜的運輸和管道系統;把外部原料分解成可用部分的 高級實驗室和精煉廠,以及適用於控制細胞材料出入的專業化細胞膜蛋白。這些還只是這一不可理喻的複雜系統的部分作用。

細胞的複雜性

細胞是人類已經見證的最為複雜、最為優化的系統。生物學家邁克爾•丹唐(Michael Denton)在名為《進化論:危機中的理論》一書中,舉例解釋了細胞的複雜性:

“為了領會由分子生物學所揭示的生命事實,我們必須把細胞放大十億倍,直到其直徑達20公里,即相當於倫敦和紐約等大城市的面積。於是,我們看到了一個非常複雜且結構完美的設計。在細胞的表面,我們看到數百萬個通過閉合允許物質不斷流動的開口,就像巨型太空船的艙口。如果我們進入其中的一個開口,那我們就會發現自己來到了一個技術高超、極端複雜的世界上;其複雜性超越我們的創造性能力,並使我們打消試試看的念頭;因為,人類的職能不可能達到那種優越的境地。

進化論者W.H.索普(Thorpe)承認,“就其結構而言,最初級的細胞組成的‘機械裝置’,比人類難以想像的機器還要複雜。”104

用人類今天的最高技術水平,也不可能做出哪怕一個細胞!製作細胞的所有努力都失敗了。於是,人們最終放棄了這樣的嘗試。進化論卻聲稱:人類用全部的智慧、知識和技術都無法成功製成的這個系統,在原始地球的條件下會“偶然”產生。換個例子說,細胞偶然形成的可能性,就像在一家印刷廠爆炸時,偶然地印出一本書那樣地不可能。

英國數學家、天文學家弗雷德•霍伊爾爵士,在1981年11月12日接受《自然》雜誌採訪時,做了類似的比較:自己雖然是個進化論者,但他仍表示,細胞的偶然形成,等於龍捲風橫掃垃圾場後,從中偶然地裝配成一架波音747飛機。105 這說明細胞不可能偶然形成,而肯定是“創造”的。進化論不能解釋細胞怎樣產生的基本原因之一,是細胞“不能削減的複雜性”。活細胞的生存依靠許多協調合作的細胞器。這些細胞器缺一不可,否則細胞就不能存活。細胞的發育不允許等待像自然選擇或突變等無意識的機制。因此,地球上的第一個細胞形成時,一定具備必需的全部細胞器和功能。這清楚表明細胞一定是被造物。

我們對細胞先談這些。但進化論甚至無法解釋單個細胞的基本組件。在自然條件下,在構成細胞的數千種複雜的蛋白分子中,形成單個蛋白質也是不可能的。

蛋白質是由叫做“氨基酸”的更小單位組成的、按照一定數量和結構排列而成的龐大分子群。這些分子群組成活細胞的建築群。最簡單的蛋白質,由50種氨基酸組成;但有些蛋白質則由數千種氨基酸組成。

更重要的是,在蛋白質內單個氨基酸的短缺、增加或移位元都會使蛋白質成為無用的分子堆。每一種氨基酸必須以合適的位置和順序排列。面對這樣驚奇的順序,聲稱生命偶然出現的進化論絕望了。(而且進化論也不能解釋氨基酸“偶然形成”的主張,對此我們將在後文論述。)

蛋白質功能的結構,絕對不可能偶然產生的事實,是人們不難觀察到的,甚至通過任何人都會理解的簡單的概率來推算。一個平均形狀的蛋白分子,是由12種不同類型的288種氨基酸組成的;這些蛋白分子可以用10的300次方的不同方式排列。(這是一個1後面跟著300個零的天文數字!)在所有這些可能的排列序列中,只有一種可能形成蛋白質分子的方式;其餘都是氨基酸連接起來的、要麽完全無用要麽對生物有潛在為害的方式。

換言之,形成僅僅一個蛋白分子的可能性只有“10的300次方分之1”。而這種“1”的可能性實際上等於不可能。(在數學概念中,小於10的50次方分之一的可能性即為“零概率”。)

而且,一個由288個氨基酸組成的蛋白分子,與一些由數千個氨基酸組成的龐大蛋白分子相比較,那還是相當適度的一個結構。當我們使用類似的概率,來估算這些龐大的蛋白分子時,我們甚至會發現連“不可能”這個詞也變得不適合了。我們進一步觀察生命的發育時,就會發現蛋白質對它本身毫無意義。我們所知道的最小的細菌之一支原菌H39(Mycoplasma Hominis),含有600“種”蛋白質。這樣的話,我們必須重複對上面600種不同蛋白中的、單個蛋白估計的概率了。結果得出根本沒有可能性的概念。

正在讀上述文字以及迄今仍接受進化論為科學的一些讀者,也許懷疑這些數字被誇大了,而且這並不反映事實。事情絕非如此:

蛋白質是生物最重要的元素。 它們不僅聯合起來組成活細胞, 而且在身體的化學變化中起著 關鍵作用。從蛋白合成到荷爾蒙通訊, 會看到活躍的蛋白質。

這一切都是明確而具體的事實。還沒有進化論者能夠對此提出異議。他們承認,單個蛋白質偶然形成的可能性,就像是“猴子不出差錯地在打字機上書寫人類的歷史”一樣的不可能。106 但是,他們寧願繼續維護這種不可能,而不想接受創造的事實。

事實上,很多進化論者意識到這種情況。例如,著名的進化論者哈樂德.F.布盧姆說:“我們所知道的形態最小的蛋白質中的、多肽的偶然形成絕無可能。”107

進化論者聲稱,分子的進化是長時間內發生的,並且這個漫長的時期使不可能成為可能。然而,不管他們給出的時間有多久,氨基酸不可能偶然地形成蛋白質。美國地質學家威廉•司多克在他所寫的《地球歷史的本質》(Essential of Earth History)一書中,承認了這一事實,即這種可能性小得“在幾十億年間,附著在幾十億顆行星上的(蛋白)將不會出現——每一顆行星上覆蓋著一層必要的氨基酸的濃縮水溶液。”108

那麽,這意味著什麽呢?化學教授佩里•李弗(Perry.Reeves)回答了這個問題:

“當我們檢查導致氨基酸隨意結合的眾多可能的結構時,會將信將疑:生命會以這樣的方式產生。這樣一項任務的實現需要一個精於計畫的‘大師’——這更為似是而非。”109

如果連一個蛋白質都不可能偶然形成,那麽大約100萬個蛋白質偶然而適當地聚在一起,並且構成一個完整的人類細胞,其不可能性就高達數十億倍。而且,細胞決不是由蛋白質堆組成的。除蛋白質以外,細胞還包括核酸、碳水化合物、類脂、維生素及許多別的化學成分,如在結構和功能方面按一定比例,和諧、精巧安排的電解液。每個蛋白在各種各樣的細胞器裏起著“樓房單元”或共同分子的作用。

紐約大學的化學教授、DNA專家羅伯特•夏皮羅計算,在單一細菌裏發現的2000種蛋白質偶然形成的可能性。(人體細胞有200,000種不同的蛋白質。) 他得到的數字是10的40,000次方。110 (這個在1的後面跟著40,000個零的數字是難以置信的。)

威爾士“加的夫大學”的應用數學與天文學教授卡爾迪亞•維克拉瑪辛赫(Chandra.Wickramasinghe)對此解釋道:

“從無生命的物質,自發形成生命的可能性是:一個數字後面跟著10的40,000次方……。這個數字大得足以埋葬達爾文和所有的進化理論。在這個星球或其他星球上沒有過‘原始粥’——如果生命不是隨意形成的話,所以,它們必須是有意的智慧產物。”111

弗雷德•霍伊爾對這個難以置信的數字評論道:

“的確,這一理論(生命由智慧組合)如此明顯,以致使人想知道:人們為何不能廣泛地以自我證明的方式去接受它呢?其原因在於心理,而非科學。”112

霍伊爾使用“心理”一詞的原因是:進化論者的自我作用,促使他們不接受生命是被造的事實。這些人已決意把拒絕真主的存在,作為他們主要的目標。單憑這一理由,他們繼續維護連自己也承認不可能的無理的假想。

讓我們現在仔細分析一下,為什麽進化論者關於蛋白質形成的假想是不可能的。適當氨基酸正確的排列順序,不足以形成蛋白質分子。除此以外,在20種不同類型的氨基酸中,每一種蛋白質的合成物必須是“左手型的”。

氨基酸有兩種不同的類型:L-型(左手型)和R-型(右手型)。它們之間的不同,在於其立體結構中的鏡面對稱性,就像一個人的左手和右手。

兩種氨基酸中的任何一種,都能容易地相互結合。研究結果向我們揭示了一個驚人的事實:在動植物的全部蛋白質中,從最簡單到最複雜的生物體,都是由L-氨基酸組成的。如果單個的R-氨基酸附著在蛋白結構上的話,那這個蛋白質就毫無用處。有趣的是,在一些實驗中,給細菌加入右手型氨基酸時,就立即破壞了這些氨基酸;有時,它們從那些破碎的部分中組成左手型氨基酸,以便能夠使用它們。

讓我們暫時假定,生命就如進化論者所聲稱的那樣,是偶然產生的。這樣,偶然產生的左、右手型氨基酸的自然數量應大致相等。因此,所有生物在構造上,應該同時擁有左、右手型氨基酸;因為,化學地講,兩種類型的氨基酸有可能相互結合。實際上,所有生物裏的蛋白質僅僅由左手型氨基酸組成。

至於蛋白質何以從氨基酸中唯獨選擇左手型,甚至連一個右手型氨基酸,也不介入生命活動的問題,仍然是進化論者面臨的難題;他們無法解釋這樣一個特殊而有意識的選擇。

還有,蛋白質的這種特性,使主張“偶然性”的進化論陷入不能自拔的絕境。為了產生一個“有意義的”蛋白質,氨基酸按一定的數量,以完美的序列並用正確的立體結構來排列,是仍然不夠的。另外,這些氨基酸必須是左手型的:甚至連一個氨基酸都不能是右手型的;也不存在任何自然選擇的機制,來鑒別右手型氨基酸加入這個序列,並意識到它一定從氨基酸鏈中移出了。這種情形再一次有力地排除了偶然性的可能。

公開維護進化論的《大不列顛百科全書》中說:地球上所有的生命體的氨基酸和諸如蛋白質一樣具有複雜結構的集合單元,同樣具有左手型的不對稱性。還說,這等於把一塊硬幣投擲了一百萬次,而且總是正面朝上投擲一樣。該書又說:不可能理解分子怎麽會變成左手和右手型,而這種選擇與地球上生命的起源密切相關。113

如果一個硬幣向空中拋擲百萬次都能正面朝上,我們接受這是偶然的呢,還是有人有意識地向空中拋擲?哪個更符合邏輯呢?回答是顯而易見的。然而,面對這樣明顯的事實,進化論者仍然把“巧合”當成庇護所,就因為不願接受“有意干預”的存在。

類似氨基酸左手型的情形也存在於核苷——DNA和RNA的最小單位。與蛋白相反,其中的氨基酸只是左手型,而核苷只選擇右手型結構。這又是另一個無法用偶然性來解釋的情形。

結論:我們已做的分析清楚地證明,用偶然不能解釋生命的起源。如果我們試圖計算400個選自左手型氨基酸、所組成的蛋白分子的可能性,得到的概率是2的400次方分之1,也就是10的120次方分之1。為了與這個數字作個比較,讓我們記住,宇宙中電子的數量約為10的79次方,這個數目雖然龐大,但比前面的小多了。這些氨基酸根據所需的順序和功能組合起來的話,將會產生更大的數目。如果我們把這個概率互相加起來,並繼續算出更多數目和類型的蛋白質,其得數就變得不可想像了。

上面列舉的資料還結束不了進化論的僵局。氨基酸按正確的數量和次序排列,並獲得立體結構是不夠的。蛋白質的組成同時需要多於一個、並通過一定數量相互結合的手臂的氨基酸分子。這種結合被稱為“肽鍵結合”。氨基酸能使不同的鍵相互結合,而蛋白質也只能由這些結合起來的鍵組成。

我們可以通過比較來闡明這一點:假設一輛汽車的所有零件完整、準確地安裝了,可只有一個例外:其中一個輪胎沒有用螺絲固定,而是用一根金屬絲把榖連到地面上。這樣的汽車不論其技術含量多高,發動機何等強勁,連一米都不可能移動。乍一看,似乎一切各就各位,但其中一個輪胎不按要求安裝,汽車就沒用了。同樣,在蛋白質分子中,如果氨基酸不是通過肽鍵結合,而是用其他鍵的結合,那整個蛋白分子則無用了。

研究顯示,氨基酸與肽鍵隨意結合的比率只有50%,其餘由蛋白質中找不到的別的鍵來結合。為了適當地發揮作用,每個由蛋白質組成的氨基酸,必須用只能從左手型選出的肽鍵來組合。

這種概率與左手型蛋白質的概率一樣。也就是說,當我們考慮一個由400種氨基酸組成的蛋白質時,所有氨基酸僅僅通過肽鍵自我結合的概率為:2的299次方分之1。

正如我們從下表所見,形成由500個氨基酸組成的一個蛋白分子的概率是:1後面跟著950個零分之“1”,這是頭腦不能想像的天文數字。這只是在紙上的預估。務實地說,實際發生的幾率為“0”。如我們早些時候見到的,數學中小於10的50次方分之1的概率,統計學認為發生的概率是“0”。

10的950次方的概率更是遠遠超乎上面的定義。

由500個氨基酸組成的一個蛋白質分子,其偶然形成的不可能性,到這般地步時,讓我們進一步開動腦子,使不可能性更大:在組成生命蛋白的血色素分子中,有574種氨基酸;這比上面所舉的組成蛋白分子的氨基酸還要多。現在,請你想一想:在你體內億萬個紅細胞中,僅一個中就有280,000,000(280百萬)個血紅蛋白。

假設的地球年齡,甚至還不夠形成一個蛋白質——用反復試驗的方法,更不用說一個紅細胞了。即使我們假定,利用地球形成以來的全部時光、通過反復試驗去構成一個蛋白分子,從而使氨基酸結合並分解,可用10的950次方的概率,獲得某物的時間仍然大大超過估計的地球年齡。

我們從中得出的結論是,就在試圖構成一個蛋白的階段,進化論墮入可怕的不可能的深淵中。

| 偶然形成蛋白質的可能性為零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

形成有用蛋白質的基本條件有三:

為了使蛋白質偶然形成,這三個基本條件必須同時存在。蛋白質偶然形成的概率,等於與每個條件各自實現的概率相乘。 例如,為了得到一個由500種氨基酸組成的通常的蛋白質: 1,序列正確的氨基酸的概率: 蛋白質的組成中有20種氨基酸。根據這一點:

2,L-氨基酸的概率:

3,由“肽鍵”結合的氨基酸的概率: 氨基酸能夠與不同種類的化學鍵彼此結合。為了形成有用的蛋白質,鏈中的所有氨基酸,必須由叫做“肽鍵”的特別的化學鍵結合。據估算,不是由另一個化學鍵、而是由肽鍵結合的氨基酸的概率是50%。據此:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

10950=

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.

由500種氨基酸按正確的數量和序列組成一個普通蛋白質,其偶然形成的概率,除了它所包含的左手型並由肽鍵結合的氨基酸之外的概率: 10950 "1" 的後面是。我們可以把這個數字寫下來

最後,我們根據上面所給的一些與基本邏輯相關的、預估可能性的例子,得出很重要的一個結論:上面天文般的概率估算表明,這樣的數字不可能偶然出現。而且,這對進化論者是更重要也更混亂的方面。在自然條件下,這些概率一開始甚至根本經不起試驗;因為,自然界中沒有試圖產生蛋白質的反復的機制。

我們通過估算具有500種氨基酸的蛋白形成的可能性,從中看出:只能在現實生活中不存在的、理想的、反復試驗的環境中才會生效。即,只有當我們假定:有一隻我們看不見的手,隨意地將500個氨基酸合成後,立刻又發現了錯誤,然後將它們一個個地分離,第二次按不同的序列排列時,獲得有用之蛋白的概率才是10的950次方。每次試驗中,氨基酸必須一個接一個地分離,並按新的序列再次排列;加入第500種氨基酸後,合成應該停止,並且保證甚至沒有一個額外的氨基酸介入。然後,停止試驗,觀察蛋白質是否已經形成;如果失敗,一切則應解散,然後為另一個序列做試驗。另外,每次試驗中,連一種外來物質都不應摻合進來。試驗期間,在未得到第500種氨基酸以前,這個鏈子不應分開和破壞。這些條件意味著,我們上面提到的可能性,只有在受控的環境中才能發生;那裏有一種每個階段指揮整個過程開始、終結的有意識的機制,而剩下的只是湊巧的“氨基酸的選擇”。無疑,這樣的環境在自然條件下不可能存在。因此,暫且不論蛋白質在自然環境下形成的“概率”,在邏輯與技術上也是不可能的。實際上,談論這種事件的可能性本身是不科學的。

一些未經指導的進化論者,並沒有領會這一點。由於他們假定蛋白質的形成,來自簡單的化學反應,所以,就提出諸如“氨基酸經化學反應結合,然後形成蛋白質”這種可笑的推論。但是,在一種無生命的組織中,偶然發生的化學反應,只能產生簡單而原始的變化。這些變化的數量固定而有限。對一些更複雜的化學物質來說,必須要有大型工廠、化工設備和實驗室。藥物及我們日用的很多化學製品就屬於此類。蛋白質的結構比這些化工產品更複雜。因此,我們認為設計奇妙、各個部件恰到好處的蛋白質,不可能來自偶然的化學反應。

我們暫時撇開已提到的所有不可能的事,來做個假設:一個有用的蛋白分子,通過“巧合”仍然自發地逐步形成了。不過對這一點,進化論者再次沒有答案;因為,要維持蛋白質的存在,需要與自然裝置隔絕,並加以保護的特殊環境;否則,蛋白質不是暴露在自然地球條件下而破裂,就是溶入別的酸、氨基酸或化合物,同時失去自身特性,並變成一種完全不同而無用的物質。

“有生物最初怎樣形成”的問題,使進化論者陷入如此危險的僵局中,以致他們通常甚至不想觸及這個主題。他們試圖通過類似於“第一個動物的產生,是水中某些隨意事件的結果”的說法,來繞過這個問題。他們因此處在無法逾越的障礙面前。在這一問題上,儘管古生物的進化上有爭議,但他們還沒有得到可以用來歪曲事實的化石——如他們侈望支持其主張的種種曲解。因此,進化論的起點顯然站不住腳。

首先,有一個必須考慮的要點:一旦證明進化過程的任何階段是不可能的,那就足以證明整個理論完全是虛假而無效的。

例如,已經證明蛋白質不可能偶然形成。於是,與進化論相關的、隨後階段的進化主張也就推翻了。在這個階段之後,他們又拿出幾塊人和猿的頭顱並大做文章,就變得毫無意義了。

生物怎樣從無生物產生,是進化論者長期不想提到的一個問題。但是,這個不斷忽略的問題,最終還是說出來了,並在20世紀50年代,通過一系列的實驗,企圖來解決了。

主要的問題是:第一個活細胞怎樣在原始地球的氛圍中產生了?換句話問,進化論者對此會做出怎樣的解釋?

他們試圖通過試驗尋找問題的答案。為回答這些問題,雖然進化論者及其研究人員展開了實驗,但這些舉動並沒有引起多少興趣。對生命起源最引人矚目的研究,是美國研究人員斯坦利•米勒,在1953年所做的“米勒實驗”。(由於芝加哥大學米勒之老師哈樂德•尤裏的貢獻,該實驗也稱為“尤裏-米勒實驗”。)

這個實驗是進化論者用來證明所謂“分子進化課題”的唯一“證據”;他們把它作為引起生命進化的第一階段。儘管將近半個世紀過去了,科技高度發達了,但還是沒有人取得進一步的進展。可是,米勒實驗依然作為最早生物進化的解釋,而編進教科書中加以傳授。當進化論者意識到這樣的研究不但得不到支持,反而遭到駁斥時,他們就故意回避這樣的實驗了。

斯坦利•米勒的目的,是通過實驗中的發現,顯示形成蛋白質結構單元的氨基酸,可能在幾十億年以前無生命的地球上“偶然”產生了。

米勒在實驗中使用了假定存在於原始地球的一種氣體混合物(但後來證明這是不合實際的),它是由大氣層裏的氨水、甲烷、氫和水蒸汽組成的。由於這些氣體在自然條件下不能互相反應,他就從外部加入能量來刺激它們反應。米勒假設這些能量可能來自原始空氣中的閃電;於是,他用人造電能作為電源。

米勒把這種氣體混合物在100℃度的溫度下加熱了一周,並加入了電流。到一週末時,米勒分析了罐子底部的化學物質,並發現組成蛋白的基本元素、20種氨基酸合成了。

這個實驗在進化論者中間引起巨大的騷動,並把它看作一次了不起的成功。此外,處於極度興奮狀態下的人們,通過各種各樣的出版物,傳播題為“米勒創造了生命”的新聞。但是,米勒設法人工合成的分子,只是幾個“無生命”的分子罷了。

在這個實驗的鼓舞下,進化論者立即編造新的假想。所以,氨基酸的假設階段便匆匆出籠了。他們推測,隨後偶然按適當順序結合的氨基酸,可以形成蛋白質;這些偶然形成的蛋白質,自己成為細胞膜結構的物質——“莫名其妙”地出現並形成一個原始細胞。然後,細胞隨時間結合在一起,並形成多細胞的生物。但是,米勒的實驗只不過是作假而已,並在許多方面證明是虛構的。

米勒實驗企圖證明,氨基酸能在原始地球條件下自己形成,但它在很多地方存在著矛盾:

1,米勒實驗中,通過使用一個稱為“冷陷阱”的機制,氨基酸一旦形成,就把它們與環境隔離。如果他不這樣做的話,形成氨基酸的環境將會立即毀掉分子。無疑,在原始地球條件下,這種有意識的隔離機制並不存在。如果沒有這樣的機制,即使獲得任何一種氨基酸,它也會立即被破壞。化學家理查•比裏斯就此反駁說:“的確,如果沒有這個冷陷阱,化學製品的生產會遭到電源的破壞。”114

可以肯定的是,在早先的實驗中,米勒使用同樣的物質,在沒有冷陷阱機制的實驗中,連一個氨基酸都沒有得到過。

2,米勒試圖在實驗中,模擬原始大氣環境是不現實的。在20世紀80年代,科學家一致同意,在取代甲烷和氨水的人為環境中,應該存在氮和二氧化碳。事實上,經過長期的沈默之後,米勒本人也承認,他在實驗過程中使用的大氣環境是不合實際的。115

那麽,米勒為什麽堅持強調這些氣體呢?答案很簡單:如果沒有氨水,合成一種氨基酸是不可能的。凱文•米基恩在《發現》(Discovery)雜誌上發表的一篇文章告訴我們:

“米勒和尤裏用一種甲烷和氨水的混合物,模仿地球古老的大氣環境。在他們看來,地球是金屬、岩石和冰塊的混合體。但最新的研究顯示:我們可以理解,那時的地球酷熱難當,並且是由融化的鎳和鐵組成的。因此,那時的大氣應該主要由氮(N2)、二氧化碳(CO2)和水蒸汽(H2O)組成。可是,與甲烷和氨水一樣,在產生有機分子時,這些元素同樣是不適當的。”116

美國科學家J.P.費理斯和C.T.陳,在含有二氧化碳、氫、氮和水蒸汽的大氣環境下,重複了斯坦利•米勒的實驗,結果沒能獲得哪怕只是一個氨基酸分子。117

3,導致米勒實驗無效的另一要點是,認為已經形成的所有氨基酸,會被大氣中足夠多的氧氣所破壞。米勒所忽略的這個事實,由氧化鐵和鈾的遺留物揭示了;它們是在具有35億紀年的岩石裏發現的。118

一些別的發現表明,氧的數量在那個階段比進化者最初聲稱的高得多。研究也顯示,那時的地球所受紫外線輻射的程度,比進化論者估計的要高出一萬倍。這種強烈的紫外線輻射,將不可避免地通過分解大氣中的水蒸汽和二氧化碳來釋放出氧氣。

這種情形完全否定了米勒的實驗;他在實驗中完全忽視了氧。如果在實驗中使用了氧,那麽甲烷就會被分解成二氧化碳和水,氨就會被分解成氮和水。另一方面,在無氧的環境中,也沒有臭氧層;因此,氨基酸會很快因暴露於非常強烈的、沒有臭氧層保護的紫外線的輻射而被破壞。換句話說,在原始地球上是否有氧,其結果對氨基酸來說,都是一種致命的環境。

4,在米勒實驗的末尾,形成了很多對生物結構和功能有害的有機酸。如果氨基酸沒有被隔離,並且與這些化學元素一起留在相同的環境中,通過化學反應,它們會不可避免地因受到破壞或轉變,而成為不同的化合物。

此外,實驗後期形成了大量的R-氨基酸。119 這些氨基酸的存在,甚至在進化論自己的邏輯內遭到了反駁,因為,右手型氨基酸是不能在有生物體內起作用的那種氨基酸。結論是,米勒實驗中形成氨基酸的環境,並不適合於生命。的確,這種形成酸性化合物的催化劑,破壞並氧化了已經得到的有用的分子。

所有這些事實說明了一個真理:米勒實驗不能證明,生物在原始地球條件下偶然形成。整個實驗只是在實驗室裏進行的一種有目的、可控性的氨基酸的合成。為了能夠生成氨基酸,在實驗中使用的氣體數量和類型是理想的安排;向這個系統提供的能量不多也不少,正好使必要的反應能夠發生。為了生成或許在原始地球條件下存在的氨基酸,並防止有害、破壞性或別的元素洩漏,所有的實驗儀器都被隔離了。原始地球條件下,並不存在供化學反應及改變實驗過程的元素、礦物質或化合物。因為氧化反應而防礙氨基酸形成的氧氣,只是這些破壞性的元素之一。既是在理想的實驗室裏,一旦沒有“冷陷阱”的存在,已經形成的氨基酸的生存則是不可能的。

實際上,隨著米勒實驗的發生,進化論者自己反駁了進化論;因為,就算實驗證明了什麽,即氨基酸只能在一種可控的實驗室環境中產生,而且其中的所有條件都是有意設置的。就是說,導致生命的力量,不可能是無意識的巧合,而是有意識的創造。

進化論者拒絕這一明顯事實的原因是,他們盲目堅持與科學完全對立的偏見。有趣的是,與自己的學生斯坦利•米勒一起組織試驗的哈樂德•尤裏,就該課題做了以下坦白:

“我們當中所有研究生命起源的人們發現,我們對此觀察得越多,就越發感到,事情太複雜了,複雜得任何地方未曾發生過進化。我們教條地相信:生命在這顆星球上,從死物中進化而來。就因為它如此複雜,我們很難想像出生命的起源會是那樣。”120

儘管米勒實驗充滿矛盾,但進化者仍然試圖用它來回答氨基酸形成的根源。他們通過留給人們一種印象,即這一無效的實驗早已解決了氨基酸形成的問題,企圖彌合進化論的裂縫。

然而,在解釋生命起源的第二階段時,進化論者甚至面臨比氨基酸的形成更大的問題,如蛋白質——由數百種不同的氨基酸按一定的序列互相結合並組成的生命單元。

聲稱蛋白質在自然條件下偶然形成,比聲稱氨基酸偶然形成更不現實、更不合理。在前面的章節裏,我們通過數學中的不可能性,已經看到氨基酸以適當順序偶然形成蛋白質的概率。現在,我們將檢查在原始地球條件下,用化學方法產生蛋白質也是不可能的。

正如我們在前面見到的那樣,當氨基酸組合成蛋白質時,它互相形成一種叫“肽鍵”的特殊鍵。在肽鍵形成期間,釋放出一個水分子。

這個事實明確反駁了進化論者關於原始生命起源于水的解釋;因為,根據化學中的“勒夏忒列原理”,釋放水的反應(濃縮反應),在一種氫氧化物的環境中不可能發生。這種在氫氧化物環境中的反應,在所有化學反應中被說成“最小可能的反應”。

因此,進化論者聲稱生命開始,並產生氨基酸的海洋,顯然不是氨基酸形成蛋白質的適宜環境。另���方面,進化者改變主意,轉而聲稱生命源自陸地,也是不可能的;因為,氨基酸免於紫外線輻射的唯一環境正是海洋。在陸地上,氨基酸由於紫外線而受到破壞。勒夏忒列原理證明:在海洋中形成生命的主張是錯誤的。這是進化論面臨的另一進退維谷的難題。

最新進化論資料反駁米勒實驗

今天,米勒實驗已經成為進化論科學家完全忽略的一個課題。1998年2月,在有名的進化論雜誌《地球》上,刊登題為“生命的嚴峻考驗”的文章。文中說道:

現在,地質學家認為,原始空氣主要由二氧化碳和氮氣組成;這些氣體的反應性,要比在1953年的實驗(米勒實驗)中使用的氣體更弱。即使米勒假設的空氣存在,那麽,怎樣才能使氨基酸這樣簡單的分子,通過必要的化學反應,將它們轉變成更為複雜的化合物或蛋白質這樣的聚合物呢?米勒本人也在這個問題上手足無措:“它是一個問題。”他惱火地歎息道:“你怎樣製造聚合物?那並非易事。”1

正如我們所見,甚至米勒自己如今也發現,他的實驗在解釋生命的起源問題上,得不出任何結論。在這樣的情況下,進化論者抱住不放的這個實驗,只能表明他們的苦惱和對其維護後的絕望。

1998年3月,《國家地理》雜誌上刊登“生命在地球上的出現”一文,針對這個問題寫道:

現在,很多科學家懷疑,早期大氣不同于米勒當初假設的大氣。他們寧願認為它由二氧化碳和氮組成,而不是氫、甲烷和氨水。這對化學家來說是個壞消息!當他們試圖啟動二氧化碳和氮時,卻得到了一些毫無價值的有機分子——等於把一滴食用色素溶解在一個裝滿水的游泳池裏。科學家們很難想像,生命會從這樣一份稀釋的湯裏顯現。2

總之,米勒實驗和進化論者的其他嘗試,都不能回答生命怎樣在地球上形成的問題。這些研究表明,生命不可能偶然形成。因此,確認生命是被創造的。

面對上述進退兩難的局面,進化論者開始發明基於“水問題”的、顯然駁斥他們自己理論的不合實際的假想。這些研究人員中,最有名的是悉尼•福克斯(Sydney Fox )。為解決這個問題,他提出了後面的理論。他認為,第一個氨基酸在原始海洋中剛剛形成後,一定傳送到火山附近的岩石上。岩石上的氨基酸的水的混合物,當溫度高於沸點時,一定會蒸發。這樣,“幹透的”氨基酸就會結合成蛋白質。

可是,很多人不認可這種“複雜的”的方式;因為,氨基酸不能承受如此高溫。研究證實,氨基酸會在高溫下立刻遭到破壞。

然而,福克斯並不善罷甘休。他在實驗室的“非常特殊的條件下”,通過在乾燥環境中的加熱,組合淨化了的氨基酸。氨基酸是結合了,但仍然沒有獲得蛋白質。實際上,他得到的不過是些簡單、無序、彼此任意結合的氨基酸鏈,而且這些鏈遠遠不像任何活蛋白。還有,如果福克斯在固定溫度下保住了氨基酸,那麽,這些沒用的鏈也將破裂。121

在實驗中,福克斯制出了一種叫"類蛋白"的物質, 類蛋白是氨基酸隨意的拼合。與生物的氨基酸不同, 那是無用、無功能的化學物質。這是類蛋白粒子 在電子顯微鏡下的情形。

使實驗失效的另一點是,福克斯沒有使用在米勒實驗中所獲得的氨基酸,而使用了來自生物體內的純氨基酸。但是,這一旨在繼續米勒實驗的實驗,本來應該從米勒獲得的結果開始。然而,福克斯和其他研究人員都沒有使用米勒生產的無用的氨基酸。122

福克斯實驗既便在進化論者中,也沒有受到歡迎;因為,他所獲得的無用的氨基酸鏈(類蛋白),顯然不可能在自然條件下形成。而且,他依然不能生產作為生命單元的蛋白質。蛋白質的起源問題,還是沒有得到解決。在20世紀70年代,一篇文章刊登在大眾科學雜誌《化學工程新聞》上,對福克斯的實驗描述如下:

“悉尼•福克斯和其他研究人員,設法通過在地球原始階段,根本不存在的非常特殊的加熱技術,把氨基酸連接成‘類蛋白’的形狀。同樣,它們根本不同於生物中的非常規則的蛋白質。它們只是一些無用、不規則的化學污點。有人解釋,即使這樣的分子在早期曾經形成過,那它們也一定會被破壞。”123

的確,福克斯所獲得的“類蛋白”,在結構和功能上,全然不同於真正的蛋白質。蛋白質與這些“類蛋白”之間的差異,就像一件高科技設備與一堆未經加工的鋼鐵之間的差異一樣大。

此外,這些不規則的氨基酸鏈,甚至沒有在原始大氣裏倖存的機會。強烈的紫外線和變幻的自然條件,引起的破壞性的物理和化學效應,將導致這些類蛋白的瓦解。因為,根據勒夏忒列原理,氨基酸就算在紫外線達不到的水中結合,那也是不可能的。因此,類蛋白質是生命基礎的想法,最終失去了科學家們的支持。

無生機的物質不能產生生命

進化論的一些實驗,如米勒實驗和福克斯實驗,試圖證明他們的主張,即無生機的物質能夠自我組建,並產生複雜的生物。這實在是非學術的捏造:每次觀察與實驗無疑表明,物質沒有如此能力。英國有名的天文學家、數學家弗雷得•霍伊爾解釋說,一旦沒有充分的外部干預,物質不能自我產生:

如果存在一種基本的物質原理,莫名其妙地使器官趨於生命,那麽,該原理的存在,應在實驗室裏輕鬆地得以演示。例如,一個人用游泳池來描述原始湯一樣。把你所喜歡的非生物性質的化學品注入池子,以你喜歡的方式抽走氣體,上面點燃引起你遐想的發光體。讓這個實驗進行一年,然後看看:2,000種酶中(活細胞產生的蛋白質),會有多少在池子裏出現。我來給出答案:一旦省去實際做試驗的時間、麻煩與費用,你將一無所獲,除非有可能得到一團組成氨基酸的淤泥或別的簡單的有機化學品。1

進化論生物學家安德魯•斯克特承認同樣的事實:

拿出一些物質,在攪拌、等候的時候加熱。那正是現代版的《創世記》。假定重力、電磁及強弱不同的核子等“基礎”力量,去完成剩下的一切……。但是,這個優美的童話到底有多麽可靠?有希望的思考又有幾多?其實,從早先的化學發現,到第一個可辨的細胞,幾乎每個重要的步驟,不是論爭的話題,就是純粹的困惑。2

到目前為止,我們的分析已經顯示,進化論在分子水平上仍處於絕境;進化論者對氨基酸的形成仍不知所措。另一方面,蛋白質的形成本身就是一個秘密。

而且,問題還不止於氨基酸和蛋白質,這只是問題的開始。出乎進化論者預料的是,細胞極其複雜的結構,又是他們面臨的另一尷尬。因為,細胞不只是呈氨基酸結構的蛋白質的堆積,而是人類從未遇過的最為複雜的系統。

進化論對細胞結構的基礎——分子的存在無法作出前後一致的解釋的同時,遺傳學的發展和核苷酸(DNA和RNA)的發現,又成了進化論的新難題。1953年,科學家詹姆士•沃森和法蘭西斯•克裏克對DNA結構所做的研究,開始了生物學的一個新時代。不久,很多科學家把注意力轉移到遺傳科學上。今天,經多年的研究後,從很大程度上揭示了DNA的結構。

在我們體內的100萬億個細胞中,其每個細胞核內發現的DNA分子,包括人體完整的“藍圖”。從身體外表到內部器官,關於人的全部特性的資訊,都有序地紀錄在組成龐大分子的四種特別的基數裏。這些基數就是按照其名稱的第一個字母表示的A、T、G、C。人們之間所有結構上的不同,取決於這些字母排列順序的變化。

DNA字母排列的順序,決定人體結構最細微的資料。除人的身高、眼睛、皮膚顏色外,單一細胞中的DNA,同時包括人的206塊骨頭、600塊肌肉、10,000億個神經細胞(神經元)、1,000萬億條腦神經元、9,700公里長的血管,以及體內的100萬億個細胞的整個設計。如果把我們的DNA資訊編碼寫在紙上,那我們將組成一個大型圖書館:擁有900卷每卷長達500頁的圖書館。但是,這個藏書豐富的圖書館內的資訊,寫進細胞核中的DNA分子中時,其容量要比長度只有百分之一毫米的細胞所容納的小得多。

對此,有一個值得注意的細節。組成基因的核苷的序列,只要出現一個錯誤,整個基因就完全無用了。據認為,人體內有20萬個基因,組成基因的數百萬核苷,以正確的序列偶然形成,顯然是何等地不可能。進化論生物學家弗蘭克•索利斯伯利,說明了這種不可能:

“一個中等的蛋白質,可能包含大約300種氨基酸,控制它的DNA鏈上大約有1,000個核苷。由於一個DNA鏈中有四種核苷,那麽,由1000個鏈結組成的一個DNA中,會存在41000種形式。只要運用一點點代數計算,我們就會發現:41000=10600。10乘以600倍,則得出“1”後面跟著600個零的數字!它遠遠超出了我們的理解能力。”124

4的1000次方分之一,等於10的600次方分之一。這意味著“1”的後面跟了600個零。因為“1”後面跟12個零表示1萬億;所以,600個零代表一個不可想像的數字。核苷通過偶然的堆積,不可能形成RNA與DNA。法國進化論學家保羅•奧格就此說道:

“在核苷這樣複雜的分子,通過化學方式偶然形成的問題上,我們必須嚴格區分兩個階段:一個一個地生產核苷——這是有可能的,以及把它們以特殊的順序結合。第二個階段絕對不可能。”125

既是相信分子進化理論多年的法蘭西斯•克裏克,在發現DNA之後自己也承認,這樣一個複雜的分子,不可能通過進化本能地偶然形成:

“用現有知識武裝起來的、一個誠實的人只能這樣說:從某種意義上說,生命出現的時刻幾乎是個奇跡。”126

土耳其進化論者阿裏•得米爾松(Ali Demirsoy)在這個問題上被迫承認:

“實際上,蛋白質和核苷酸(DNA、RNA)形成的可能性,超乎人們的預料。而且,某種蛋白質鏈子出現的概率,與天文數字一樣的小。”127

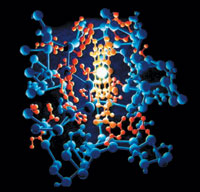

生物所有的資訊儲存在DNA分子中。 這一難以置信的有效資訊的儲存方式, 其本身清楚表明:生命絕非來自偶然, 而是有意的設計,或更好地說, 是奇妙的創造。

這就出現了一個非常有趣而進退兩難的局面:DNA只能借助蛋白質中的一些酶來複製,但這些酶的合成只能依靠DNA的資訊碼得以實現。它們相互依存時,要麽為了複製必須同時存在,要麽其中的一個,在另一個之前被“創造”。美國微生物學家郝瑪•雅各森對此評論道:

“設計的再現,能量及其從現有環境中的提取、生長的順序、將效應機制譯為成長說明,這些指令那時(生命開始時)必須同時出現。這一系列結合,已經不像是偶然的事件,而是常常所描述的上帝的干預。”128

上面的引述,是在詹姆士•沃森和法蘭西斯•克裏克,揭開DNA結構秘密兩年之後寫成的。儘管科學在發展,但進化論者依然沒有解決這個問題。兩位德國科學家俊克和謝勒也解釋,每個分子的合成,需要化學方面的進化、截然不同的必要條件;他們認為利用不同的途徑,從理論上合成這些物質的可能性為零:

“直到今天,我們還不知道獲得化學進化所需要的所有分子的試驗。因此,在不同的地方、以非常合適的條件產生各種各樣的分子,才是本質所在;然後,把它們帶到另一個可以反應的地方,並使之不受水解和光解因素的傷害。”129

沃茨頓和克裏克 與DNA分子中的 一個模型棒。

沃茨頓和克裏克 與DNA分子中的 一個模型棒。簡而言之,進化論不能證明它所說的、在分子水平上發生進化的過程。科學的發展不但沒能回答這些問題,而且使它們更為複雜和難解了。

非常有趣的是,進化論者竟然相信這些不可能的假想,似乎它們都是科學事實。因為,他們一貫不承認創造的現實。所以,他們除相信不可能外,再沒有別的選擇。澳大利亞著名的生物學家邁克爾•登頓在他的《進化論:危機中的理論》一書中告訴我們:

“對懷疑宗教的人們而言,高級生物的遺傳程式,在大約由10億位元(電腦單位)的資訊組成的程式中,這等於按字母順序存儲1,000卷書籍的小型圖書館,包含按編碼組成的無數混合運算,以此控制、區分、命令億萬個細胞的生長與發育,使其形成複雜的生物體;把這一切簡單地說成完全隨意的拼湊,實在是對理性的冒犯。但是,達爾文主義者毫不遲疑地接受進化的觀念——承前啟後的範例!”130

20世紀70年代的發現證實,最初在原始地球大氣層存在的氣體,不可能促成氨基酸的合成,是對分子進化理論的沉重打擊。於是,進化論者不得不面對一個事實:米勒、福克斯、賽里爾•龐南佩魯馬的“原始大氣實驗”無效了。因此,在八十年代,進化論者試圖尋找新的出路。結果,他們提出了“RNA世界”的假想:假定首先形成的不是蛋白質,而是包含蛋白資訊的RNA分子。

1986年,按照哈佛的化學家沃爾特•吉伯特推出的這個假想——基於湯瑪斯•賽池發現“核糖酶”(RNA構成酶)的假想,數十億年前的RNA分子,不知何故,能夠自我複製並偶然形成了。然後,這個RNA分子被外部作用啟動,進而開始形成蛋白質。此後,就有必要把這一資訊儲存在第二個分子中,並且不知怎麽,DNA分子跑出來做這件事了。

在每個環節上拼湊起來的、不可能的鏈結,即這個不可信的假想,對生命的起源遠遠沒有做出解釋,只是擴大了這一問題,並引出許多沒有答案的問題:

1,既然我們不可能接受組成RNA的單個核苷的偶然形成,那麽,想像中的核苷,怎麽可能通過排列特定順序,來形成RNA的呢?進化論者約翰•霍根承認,RNA不可能偶然形成:

當研究人員繼續密切研究“RNA世界”的概念時,會出現更多的問題。RNA最初是怎樣出現的?RNA及其成分難以在實驗室最好的條件下合成,它在真正的似是而非的條件下更難合成了。131

2,即便我們假設它是偶然形成的,那僅僅由核苷鏈組成的RNA,又如何“決定”自我複製,並根據哪一種機制來實現自我複製呢?又從哪里獲得自我複製時所需的核苷呢?連進化論微生物學家吉羅德•喬伊絲和萊斯•奧格爾教授,在他們的《RNA世界》一書中,也極力表達了這一情形:

從某種意義上講,這一討論集中到稻草人上了:RNA分子自我複製的神話——重新從隨意的、多聚核苷酸湯引發的神話。這個概念不僅不切合目前我們所理解的生命起源以前的化學概念,同時也損傷了RNA通過自我複製而成為分子的樂觀派的觀點。132

3,我們還可以假設,在原始地球有過RNA的自我複製,即大量供RNA使用的每一類氨基酸準備就緒,而這些不可能的事情總算發生時,依然沒有形成哪怕一個蛋白質。因為,只有RNA才包含與蛋白結構相關的資訊。另一方面,氨基酸也是蛋白質的原材料,可仍舊不存在產生蛋白質的“機制”。認為足夠的RNA可以產生蛋白質,與如此得到一輛小車一樣的荒唐:把圖紙扔到汽車的千百個部件上,讓它自我裝配、自我生產。如果沒有工廠、沒有工人、不按圖紙規定裝配部件,圖紙不會自己造出小車。同樣,一旦沒有別的、聽從RNA指令的細胞元件的配合,RNA圖紙也不會自己生出蛋白質。

在許多酶的幫助下,蛋白質是在核糖體工廠裏生產的,是細胞內發生極其複雜過程的結晶。因此,這種情況也引起另一不合理的假設:核糖體也理應同時偶然形成。甚至進化論最狂熱的擁護者、諾貝爾獎獲得者雅克•摩諾德解釋說,為了僅僅依賴核苷酸資訊,而不能低估了蛋白質的合成:

“如果不翻譯,密碼(DNA和RNA的資訊)就毫無意義。現代細胞密碼翻譯器,至少由50個大分子組成,且在DNA中自我編碼:密碼不能翻譯,而靠產品自己的翻譯。這種迴圈何時、以何種方式才會密切起來?這是極難想像的。”133

在原始地球上,RNA鏈怎能作出決定,並用何種方法來“製造”蛋白產品——自己替代50種專門粒子的功能?進化論者們對此無言以答。

加州聖地牙哥大學的斯坦利•米勒和法蘭西斯•克裏克的合作夥伴萊斯利•奧格博士,針對“生命通過RNA世界產生”的可能性,使用了“假想”一詞。奧格就RNA必須具有何種特徵及為何不可能具備如此特徵,於1994年10月在《美國科學》雜誌上發表題為《地球生命的起源》一文:

“我們的記載表明,如果生命起源以前的RNA,具有今天並不明顯的兩種特性,那這種‘假想’可能發生過;這兩種特性是,沒有蛋白質幫助的複製智慧和催化蛋白質合成的每一階段的能力。”134

進化論者的自白

概率計算表明,像蛋白質和核酸(RNA和DNA)這樣複雜的分子,不可能獨立地偶然形成。可是,進化論者必須面對更大的問題:為了生存,這些複雜的分子必須同時共存。這個必備條件把進化理論徹底攪亂了。一些主要的進化論者已承認了這一點。例如,加州聖地牙哥大學的斯坦利•米勒和法蘭西斯•克裏克的親密同事、著名的進化論者萊斯利•奧格爾博士說:

結構非常複雜的蛋白質和核酸(RNA與DNA),同時在相同的地方自然形成的可能性極小。而且,如果一個不存在,那另一個也不可能存在。因此,人們也許不得不斷定,生命其實決不能以化學方式形成。1

其他科學家也承認了同樣的事實:

如果沒有蛋白質或酶的催化作用的幫助,DNA不起任何作用,也形成不了更多的DNA。一句話,沒有DNA,蛋白質就不能形成;但沒有蛋白質,DNA也不能相成。2

基因密碼及其翻譯機制(核糖酸雨RNA分子)是如何產生的呢?目前,我們將不得不利用驚奇與敬畏聊以自慰,而不是答案。3

《紐約時報》科學記者尼古拉•維得在2000年的一篇文章中評論:

“涉及地球生命的一切都是神秘之事,似乎我們知道得越多,問題就越敏銳。”4

現在應該清楚了:從RNA這樣的分子中,指望得到這兩種複雜而本質性的過程,也只是出於進化論者的想像與觀念。另一方面,具體的科學事實清楚地證明,“RNA世界”的理論作為假定生命偶然產生的新模式,是個完全不可信的神話。

德克薩斯大學的生物化學家高登•C•米爾斯,三藩市州立大學的分子生物學家丁•肯楊評估了“RNA世界”之假想的缺陷,並在他們“對RNA世界的批評”一文中,得出簡短結論:“RNA是非凡的分子。‘RNA世界’的假設是另一回事。我們看不出該假設•得以建立的基礎,甚至看不到希望。”135

科普作家布裏格•克萊斯(Brig Klyce)在2001年的一篇文章中解釋,雖然進化論學家在這個問題上固執己見,但直到今天得到的結果顯示,這些努力均徒勞無益:

“對‘RNA世界’的研究算是中型行業。研究證明,從地球上曾經有過的無生物中,偶然產生活細胞會是多麽困難。那樣的實證,是對科學有價值的貢獻,附加的研究同樣有價值。但是,一味堅持生命從無生物化學產生細胞,卻是莫名其妙的。這是中世紀的煉金術士,企圖讓鉛變成金的翻版。”136

我們的檢查已經表明,生命偶然形成是何等地不可能。我們再次先把這些不可能放到一邊。我們來假設,蛋白分子在最不適宜的、最難控制的環境中——如原始地球條件下——真地形成了。僅僅形成一個蛋白質是不夠的,這個蛋白質還必須在這種不可控的環境裏,不受破壞地耐心等待數千年、也許百萬年,直到另一個蛋白質分子,在同樣的條件下偶然地在它旁邊形成,直到數百萬正確的蛋白質,在相同的地方偶然地並肩形成。那些早些時候形成的蛋白質,為生成旁邊的其他蛋白質必須有足夠的耐心去等候,並在紫外線和猛烈的機械效應下不致破損。然後,這些在完全相同的地點上形成的蛋白質,以適當的數量通過有意義的結合,與細胞器官的形成必須聚到一起。外來物質、有害分子或無用的蛋白質鏈,也許對它們無妨。那麽,既是這些細胞器非常和諧地結合,並有計劃有秩序地合作,它們也必須獲得周圍必需的酶,並被隔膜覆蓋,其內膜中必須充滿能提供理想環境的一種特殊的液體。就算這些“非常不可能”的事件真地偶然發生,那麽,這個分子堆能夠變活嗎?

答案當然是“不”,因為研究已經顯示,僅僅結合生命基本的物質,不足以啟動生命。即使把生命的所有基本蛋白質聚合,並放進試管裏,這些努力也不可能產生一個活細胞。這個問題上的全部實驗都沒有成功。所有的觀察和試驗都表明,生命只能起源於生命。生命從非生命的物質進化而來的斷言,即“自然產生”,只是進化論者夢中的童話,並與每一次試驗與觀察結果完全相左。

在這種情況下,地球上的第一個生命,也必須起源於別的生命。這就是真主“hayy”(生命的主宰)的反映。生命只能依照他的意願開始、繼續和結束。進化論連生命的起源都不能解釋,更不能說明生命的基本物質,是怎樣彙集到一起的。加的夫大學應用數學家、天文學教授卡爾迪亞,作為畢生相信生命偶然誕生的科學家,面對這樣的現實解釋道:

“作為一個科學家,回顧早期接受的訓練,我被徹底洗腦了:相信科學不可能與任何形式的有意創造相容。我必須痛苦地擺脫這種觀念。眼下,我找不到任何合理的論據,去擊倒關於信仰上帝的爭論。我們曾有過清醒的頭腦,而今我們意識到,對生命起源唯一合乎邏輯的答案是:創造——決非偶然的編造。”137

104 W. R. Bird, The Origin of Species Revisited., Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, pp. 298-99. ![]()

105 "Hoyle on Evolution", Nature, Vol 294, November 12, 1981, p. 105. ![]()

106 Ali Demirsoy, Kal›t›m ve Evrim (Inheritance and Evolution), Ankara: Meteksan Publishing Co., 1984, p. 64. ![]()

107 W. R. Bird, The Origin of Species Revisited. Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, p. 304. ![]()

109 J. D. Thomas, Evolution and Faith. Abilene, TX, ACU Press, 1988. p. 81-82. ![]()

110 Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, New York, Summit Books, 1986. p.127. ![]()

111 Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, New York, Simon & Schuster, 1984, p. 148. ![]()

113 Fabbri Britannica Bilim Ansiklopedisi (Fabbri Britannica Science Encyclopaedia), vol 2, No 22, p. 519. ![]()

114 Richard B. Bliss & Gary E. Parker, Origin of Life, California: 1979, p. 14. ![]()

115 Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, p. 7. ![]()

116 Kevin Mc Kean, Bilim ve Teknik, No 189, p.7. ![]()

117 J. P. Ferris, C. T. Chen, "Photochemistry of Methane, Nitrogen, and Water Mixture As a Model for the Atmosphere of the Primitive Earth", Journal of American Chemical Society, vol 97:11, 1975, p. 2964. ![]()

118 "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, vol 63, November 1982, p. 1328-1330. ![]()

119 Richard B. Bliss & Gary E. Parker, Origin of Life, California, 1979, p. 25. ![]()

120 W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, p. 325. ![]()

121 Richard B. Bliss & Gary E. Parker, Origin of Life, California: 1979, p. 25. ![]()

123 S. W. Fox, K. Harada, G. Kramptiz, G. Mueller, "Chemical Origin of Cells", Chemical Engineering News, June 22, 1970, p. 80. ![]()

124 Frank B. Salisbury, "Doubts about the Modern Synthetic Theory of Evolution", American Biology Teacher, September 1971, p. 336. ![]()

125 Paul Auger, De La Physique Theorique a la Biologie, 1970, p. 118. ![]()

126 Francis Crick, Life Itself: It's Origin and Nature, New York, Simon & Schuster, 1981, p. 88. ![]()

127 Ali Demirsoy, Kal›t›m ve Evrim (Inheritance and Evolution), Ankara: Meteksan Publishing Co., 1984, p. 39. ![]()

128 Homer Jacobson, "Information, Reproduction and the Origin of Life", American Scientist, January 1955, p.121. ![]()

129 Reinhard Junker & Siegfried Scherer, "Entstehung Gesiche Der Lebewesen", Weyel, 1986, p. 89. ![]()

130 Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis. London: Burnett Books, 1985, p. 351. ![]()

131 John Horgan, "In the Beginning", Scientific American, vol. 264, February 1991, p.119. ![]()

132 G.F. Joyce, L. E. Orgel, "Prospects for Understanding the Origin of the RNA World", In the RNA World, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993, p. 13. ![]()

133 Jacques Monod, Chance and Necessity, New York: 1971, p.143. ![]()

134 Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on the Earth", Scientific American, Ekim 1994, vol. 271, p. 78. ![]()

135 Gordon C. Mills, Dean Kenyon, "The RNA World: A Critique", Origins & Design, 17:1, 1996 ![]()

136 Brig Klyce, The RNA World, http://www. panspermia.org/rnaworld. html ![]()

137 Chandra Wickramasinghe, Interview in London Daily Express, August 14, 1981. ![]()