在前面的章節裏,我們看到自然界裏不存在引起生物進化的機制,生物物種的產生也不是進化的結果,而是像現今完美的結構一樣,都是在突然之間出現的。也就是說,他們是逐一被創造的。因此,“人類進化”顯然也是一個從未發生過的故事。

那麽,進化論者講述這個故事的根據是什麽呢?

根據就是大量的化石,進化論家利用它們,才能編造富有想像力的解釋。整個歷史上,曾經生存過超過6,000種猿類,其中的大部分已經滅絕。今天,只有120種猿類生活在地球上。也正是這6,000多種猿類——大多數已經滅絕——成了進化論家豐富的資源。

進化論者這樣書寫著人進化的歷史:為了順應他們的目的,按照從最大到最小的排列順序,把一些頭骨組合起來,並把一些已滅絕人種的頭顱摻雜在那些頭骨中。根據這樣的拼裝,便提出了進化論:人和現代猿有著共同的祖先。這些生物及時得到了進化,只不過一些成為今天的猿,而另一些則隨從一種進化了的猿,就變成了今天的人類。

但是,古生物學、解剖學和生物學的所有結論向我們證明:與其它的進化一樣,人類進化的這個斷言,是虛構而無效的假想。除了偽造、曲解、誤導與騙人的圖畫和想像中的注解,就從來沒有過能夠證明人與猿之間有關係的可靠或真實的證據。

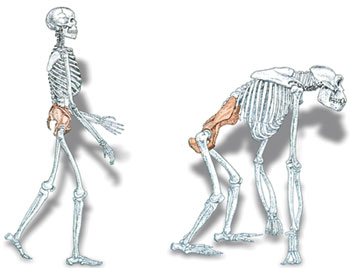

化石記錄向我們表明,在整個歷史上,人始終是人,猿始終是猿。進化論家當作人的祖先拿出來的那些化石,實際上屬於離我們較近的人種——大約10,000年前的人類,後來消失了。而且,目前活著的很多人類群體,與已經滅絕的人種有著相同的外貌和特性;進化論家把他們說成了人的祖先。所有這些證據清楚地表明,在任何歷史時期,人類從未有過進化的過程。其中最重要的是,猿和人之間存在著許多解剖學上的差異,他們都沒有通過進化而變為另一個物種。“兩足動物”是他們中的一個物種。在後面的篇章裏,我們將更加詳細地介紹,“兩足”是人類的特性,是區別人類與其他動物的最重要的特性之一。

達爾文學說堅持認為,現今的人是從某種猿一樣的動物中進化而來的。在這一所謂的進化過程中——400萬-500萬年以前,他們聲稱現代的人與其祖先之間存在一些“過渡形式”。根據這個完全想像中的情節,他們列出了四個基本的“類別”:

1.南方古猿(Australopithecine)

2.南方巧猿;(Homo habilis)

3.直立人(Homo erectus)

4.智人(現代人的學名.)(Homo sapiens)

進化論家將所謂的人類和猿的最初的共同祖先稱為“南方古猿”,其意思就是“南非之猿”。南方古猿不過是已經滅絕的一種古猿而已;這種古猿有著不同的類型。其中一些體格強壯,一些則矮小、瘦弱。

進化論家將人類進化的下一階段分類為“人屬”,即“人類”。按照進化論家的說法,人屬系列的生物比南方古猿更發達,而且與現代的人沒有多少差別;他們聲稱現今的人即所謂的“智人”,是這個種類進化的最新階段。

傳媒中不時出現的“爪哇人”、“北京猿人”和“露西”的化石,可以從進化論的出版物、教科書裏看到;他們把它歸入上面列舉的四個種類中。這些種類也被假定為亞種的一個分支。

| 一塊顎骨燃起靈感的火花 | ||

|  |   |

| 最初找到的臘瑪古猿(Ramapithecus)的化石,是由兩塊缺損的顎骨組成的(右下圖)。就這樣,進化論者僅僅根據這塊顎骨的碎片,大膽地繪製出了臘瑪古猿之家庭及生活的環境。 | ||

臘瑪古猿(Ramapithecus)被斷定是中間形式以前的候選者。當認識到它們只是普通的猿之後,進化論者不得不把它們從想像中的人類族譜中排除了。69

進化論家描繪出這樣一個鏈條:南方古猿→南方巧猿→直立人→智人,並暗示這些種類各自互為祖先。但是,古人類學家的新近發現已經顯示,南方古猿、南方巧猿和直立人在世界各地同時存在著。而且,被歸類為直立人的某個部分一直生存到現代。智人尼安德特人和智人薩平人(現代人)在同一地區共存著。這顯然表明,他們曾互為祖先的說法是無效的。70

就本質而言,所有的考古發現和科學研究已經揭示:化石記錄並不像進化論者所提出的那樣,反映了人類進化的過程。事實上,進化論者聲稱是人類祖先的化石,既不屬於人類,也不屬於猿類。那麽,哪些化石是人類的,哪些又是猿的呢?有可能把它們中的任何一種,看作一個過渡形式嗎?為了得到答案,讓我們逐一分析上面的類別。

南方古猿屬於第一個類別,指的是“南非猿”。可以假定,這些動物大約400萬年前首先在非洲出現,並且直到100萬年以前它們還活著。南方古猿之間存在一些差異。進化論家認為最老的南方古猿是南方粗猿(A.Afarensis),那以後是擁有細長骨頭的南方小猿(A.Africanus),然後是骨頭較大的A.Robustus。至於A.Boisei,一些研究人員把它看作不同的物種,另一些則認為是A.Robustus的亞種。

所有的南方古猿,是一種類似于現代猿的絕種了的猿。它們的頭顱和當今的黑猩猩的一樣大或者更小些。它們的手腳有突出的部分,常用來爬樹,就像今天的黑猩猩一樣,而且它們的腳還有抓住樹杈的能力。它們身材矮小(最高130釐米)——正如當今的黑猩猩一樣,雄性南方古猿的數量多於雌性。它們的很多特性,如頭顱的細節、眼睛間的狹窄距離、鋒利的大牙、顎骨的結構、長臂、短腿都證明這些生物與今天的猿毫無差異。

進化論者聲稱,雖然南方古猿在解剖學上具有猿的特徵,但它們卻像人一樣地直立行走,而不像猿一樣地爬行。這種“直立行走”的主張,實際上是另一種觀點的翻版,如古人類學家理查•利基和唐納德•詹森(Johanson)維持了幾十年的觀點。然而,很多科學家對南方古猿的骨架結構經過大量的研究,證明這個論據是無效的。英國和美國的兩位著名的解剖學家羅德•掃利•朱克曼和查理斯•奧克斯納德教授,經過對各種各樣的南方古猿標本的廣泛研究,已經表明這些生物不是兩足動物,並且具有與今天的猿相同的活動方式。在英國政府的支持下,朱克曼勳爵和他的五位專家小組,對這些骨骼化石作了長達15年的研究後,他們得出了結論:南方古猿只是一種普通的猿類,並且明顯的不是兩足動物——雖然朱克曼本人是個進化論者。71 同樣,因研究該主題而出名的另一個進化論家查理斯•E•奧克斯納德,也把南方古猿的骨架結構比作現代猩猩的結構。72

1994年,英國利物浦大學的一個小組,為了得到關於南方古猿的明確結論,他們展開了廣泛的研究。最終,他們斷定“南方古猿是四足動物”。

簡言之,南方古猿與人類沒有任何聯繫,它只是一個絕種的猿類。

南方古猿的骨架及頭顱結構與黑猩猩的巨大的相似,以及這些生物直立行走的斷言的垮臺,使進化論的古人類學家碰到了大難題。原因在於,根據想像中的進化方案,南方古猿之後就是直立人;直立人名字的首碼“homo”的意思是“人”,並暗示直立人是一種人類,其骨架也是直立的,頭顱的容積比南方古猿的大兩倍。看上去像黑猩猩的南方古猿,直接轉變為與現代人的骨骼沒有差異的直立人,即便根據進化論家的理論,也大有疑問。因此,他們就需要拋出“連接”,即“過渡形式”。南方巧猿(Homo habilis)的概念由此產生了。

南方巧猿的分類,是20世紀60年代的李基一家提出的;他們全家都是“化石獵人”。根據李基們的觀點,他們歸入南方巧猿的新物種,具有相對大容量的頭顱,並且具有直立行走和使用石制工具的能力。因此,它可能是人類的祖先。

南方粗猿:一種滅絕的猿

南方古猿

南方古猿 現代黑猩猩

現代黑猩猩

圖1,在埃塞俄比亞發現的第一塊化石,被認為是南方古猿的化石。化石編號:AL288-1或稱為“露西”。長期以來,進化論家使勁證明:“露西”會直立行走,但最近的研究明確斷定:這個動物其實是彎曲行走的普通的猿。

圖2,南方古猿編號為AL333-105的化石,屬於這個種類的年輕成員。這是其頭顱上的突出部分仍然沒有形成的原因。

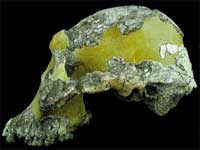

上圖為南方古猿的化石頭骨,編號:AL444-2; 下圖為與南方古猿同時代的猩猩的頭骨化石。 明顯的相似驗證:南方古猿是沒有任何“人樣”特徵的一種猿。

但是,在20世紀80年代後期發掘的相同種類的新化石,完全改變了這個觀點。一些研究人員,如伯納德•伍德和洛林•佈雷司,他們依賴那些新近發現的化石指出:把“南方巧猿”應該歸類為“會使用工具的南非猿”。因為,南方巧猿與南方古猿擁有許多共同的特徵:與南方古猿一樣,它們也有長臂、短腿和猿的骨骼結構;其手指和腳趾適於攀登,下頜骨的結構與現代猿的完全相似。它們平均600毫升容量的頭顱也清楚地表明,它們是一種猿類。總之,一些進化論者作為一個不同物種提出的會用工具的猿,實際上是與其他南方古猿一樣的猿類。

後來的研究的確證明,會用工具的猿與南方古猿並無不同之處。蒂姆•懷特發現了名為OH62的頭顱和骨架化石,該化石顯示這種生物具有小的頭顱、能夠爬樹的長臂和短腿等特徵——就像現代的猿一樣。

美國人類學家豪利•史密斯(Holly Smith)經詳細的分析處理後,於1994年指出:會用工具的猿不是“人屬”,換句話說,不是“人類”,而是“猿”。在對南方古猿、會用工具的人、直立人及尼安德特人的牙齒進行分析後,她說明如下:

“對這些牙齒化石結構的嚴格分析表明,它們符合更新紀靈長動物之牙齒發育的標準與方式,而南方巧猿仍然屬於非洲猿的範圍。但直立人和尼安德特人,由於與現代人具有相同的結構,而被歸入人類。”73

同年,三位解剖學專家弗雷德•司博爾、伯納德•伍德和弗朗斯•左奈威爾德(Frans Zonneveld),通過全然不同的方法,得出了相同的結論。這種方法基於對人類和猿的內耳半圓形導管的比較分析;該導管起保持平衡的作用。直立行走的人的內耳導管,不同於彎曲行走的猿的內耳導管。根據司博爾、伍德和左奈威爾德的分析,發現南方古猿及南方巧猿的內耳導管,與現代猿的完全相同,直立人的內耳導管與現代人的相同。

南方巧猿:另一種滅絕的猿

上圖:長期以來,進化論家為他們稱之為“南方巧猿”、會直立行走的生物而辯解。他們認為已經找到了能顯示南方巧猿過渡到人類的一個連接點。但是,提姆•懷特於1986年找到的命名為OH62的“南方巧猿”的化石,使這個斷言崩潰了。這塊化石碎片顯示:南方巧猿具有與當今猿的長臂、短腿一樣的特徵。這塊化石宣告,南方巧猿屬兩足生物,且能直立行走的主張破產了。事實上,它只不過是另一種猿而已。

右圖:南方巧猿的化石,編號:OH7,最清楚地反映了南方巧猿的顎的特徵。在這塊顎骨上有大門牙和較小的臼齒。顎骨的形狀呈四方形,顎骨的所有特徵與當今的猿非常相似;換言之,“南方巧猿”的顎骨再次證明了它只是一種猿。

這個發現得出了兩個重要的結論:

1, 稱為“南方巧猿”的化石,實際上不屬於“人屬”的種類,例如人類,而屬於南方古猿,比如猿類。

2, “南方巧猿”和南方古猿都是彎曲行走的、具有猿的骨骼特徵的生物。因此,無論怎樣講,它們與人都沒有關係。74

“魯道夫猿人”的術語,是1972年發掘的一些化石碎片的名字。因為這些化石是在肯雅的魯道夫河附近發現的,所以,根據推測把這一化石歸類為“魯道夫猿人”。大多數古人類學家認為,該化石不屬於已經滅絕的另一叫做“魯道夫猿人”的動物,實際上也是“猿人”,即一種猿類。

發現化石的理查•李基將它命名為“KNM-ER1470”,並說它有280萬紀年,是人類學史上最大的發現,具有重大的影響。在李基看來,這個小頭顱像南方古猿、臉部又像人臉的生物,正是南方古猿與人之間缺少的連接。然而,那以後不久,類似人臉的KNM-ER1470的頭顱,頻繁出現在科學雜誌的封面上;那實際上是頭顱碎片拼合的結果——可能是故意所為。1992年,蒂姆•布羅米奇教授在電子電腦的幫助下,對人臉進行了解剖性研究,並透露了這個事實:

“當它(KNM -ER1470)被第一次重建時,臉部幾乎垂直地附著在頭蓋骨上,很像現代人平整的臉。但新近的解剖學研究顯示,生活中的臉必須相應地突出頭顱,產生看似猿的外貌,從而更像南方古猿的臉。”75

進化論家、古人類學家J•E•克羅寧也說道:

“……在這張結構粗糙的臉上,鼻樑塌陷(使人想起更新紀靈長動物中凹的臉部),額頭較寬,犬牙堅固,磨牙碩大,這些相應的原始特徵,使這個物種與南方小猿的成員連在一起。”76

密執安大學的C•洛林•布朗司,對1470號牙齒和下巴的結構研究後,也總結出相同的結果:從下巴尺寸及包圍磨牙的部分可以看出,ER1470化石具有與南方古猿一樣的臉和牙齒。77

約翰•霍金斯大學的古人類學家艾倫•沃克教授,至少做了與李基對KNM-ER1470一樣多的研究,他也支持這種生物不應該歸在“人屬”類,包括“南方巧猿”或者“魯道夫猿人”,即人類;相反,它們應歸為南方古猿類。78

總之,進化論提出的作為南方古猿和直立人之間過渡形式的“南方巧猿”或“魯道夫猿人”,完全是想像中的產物。正如當今很多研究人員所證實的那樣,這些生物是南方古猿系列的成員。它們的所有解剖特徵揭示,它們分別是一種猿。1999年在《科學》雜誌上,這個事實得到兩個進化論人類學家——伯納得•伍德和馬克•考拉得的證實。他們解釋說,“南方巧猿”和魯道夫猿人(1470號頭骨)的分類是想像出來的;強加在這些類別上面的化石,應是南方古猿的屬性:

“離我們更近的是,將化石中的物種確定為‘人’,是以絕對的大腦尺寸為基礎的,由此推論出語言的運用能力、手的作用和製作石器的能力。人類進化種類的作用和定義、‘人猿’的劃分似乎已毫無問題了——只有一些異議。但是,……新近的資料對現存證據的重新解釋,古人類學檔案的局限性,使現有的人猿歸類的標準無效了。

“……換言之,從賦予南方巧猿和魯道夫猿人的種型群來看,‘人猿類’不是好的分類。因此,南方巧猿和魯道夫猿人應該從‘人猿’中除去。明顯的分類應必居其一:將一類或兩類都轉變成早期的原始人類之一,也不是沒有問題的;但是,我們忠告:南方巧猿和魯道夫猿人應暫時轉變成南方古猿類。”79

伍德和考拉得的結論,核實了我們在這裏的解釋:歷史上不存在“原始的人類祖先”。這樣的生物實際上是屬於南方古猿的猩猩一類的動物。化石紀錄也顯示,這些滅絕的猩猩與“人屬”即人類之間,沒有任何進化關係;化石中的人類是突然出現的。

根據進化論者富於想像力的安排,人類內在的進化順序如下:先是直立人,然後是古代智人(Homo.sapiens)和尼安德特人,接著是克羅馬農人(Cro-Magnon),而最後才是現代人。不管怎樣分類,原先的人類種族的存在是真實的。他們之間的差異不會大於因紐特人與黑人、俾格米人與歐洲人之間的差異。

首先,讓我們來觀察直立人,他被稱為最原始的人類。與“直立”的詞義一樣,“直立人”意味著“直立行走的人”。進化論者通過加上“直立”,必須把這些人從早先的人中分開,因為現有的直立人的化石都很齊整;這在更新紀靈長動物或南方巧猿中是見不到的。現代人的骨架與直立人的沒有區別。

進化論者把直立人定義為“原始”的主要理由,是頭骨的容量900-1100毫升——這比現代人的平均值要小,還有它那茂密而突出的眉毛。然而,今天活在世上的人中,很多人具有與直立人同樣的“大腦袋”(如俾格米人),還有人長著濃密的眉毛(如澳大利亞的土著居民)。頭顱容量的差別,並不代表智力或能力的差別,智力取決於頭腦的內部組織,而不是它的體積。這是眾所周知的事實。80

北京猿人和亞洲爪哇人的化石,使直立人的化石聞名於世。而這兩種化石是不可靠的。北京人的化石是用一些熟石膏做成的,其原物不為人知;爪哇人則是用一塊頭顱碎片,再加上幾米外的一個地方找到的盆骨一起“組建的”,並且沒有跡象表明,它們屬於同一生物。因此,在非洲獲得的直立人化石就逐漸重要起來。(應注意的是,一些進化論者把其中一些稱為直立人的化石,劃歸到第二類:“Homo.ergaster”。在這個問題上,他們之間的意見不一致。我們將把這些化石放到直立人的類別中。)

直立人:一種古代人種

“Erect”是“直立”的意思,“Homo erectus”表示“直立步行的人”。這一物種的化石屬於特殊的人種。由於直立人的大多數化石沒有共同特徵,所以,很難用他們的頭骨來說明這些人。這是不同的進化論研究者,得出不同的分類與名稱的原因。左上圖是1975年在非洲的庫比•弗拉(Koobi Fora)找到的頭骨,它是通常用來定義直立人的依據。右上圖,編號為KNM-ER3733的頭顱的“身份不明”。所有不同的直立人的頭顱的容量,在900到1100毫升之間。這些資料在當代人頭顱容積的範圍內。

右圖,編號KNM-WT15000或“土坎納孩子”,可能是業已發現的最早、最完整的人的化石,對該化石研究後估計,這塊160萬年以前的化石,屬於一個12歲的孩子,身高180釐米——如果活到成年的話。這塊與尼安德特人種非常相似的化石,是關於人類進化的故事無效的最明顯的證據。進化論者唐納德•詹森這樣描述這塊化石:“他高而瘦,體型和肢體的比例,與當今赤道上的非洲人相同,肢體的尺寸與現今北美的白種成人完全一樣。”

在非洲發現的直立人化石中,最著名的是在肯雅土坎納湖(Turkana)附近找到的“納裏庫土目直立人”(Narikotome homo erectus)的化石,或稱“土坎納男孩”的化石。據考證,這是一個12歲的孩子的化石,成年時的身高為1.83米。化石直立骨骼的結構與現代人完全相同。就此,美國古人類學家艾倫•沃克說,他懷疑“一般的病理學家能夠說出這塊化石骨骼與現代人之間的區別。”81 關於頭顱,沃克說,“它看起來非常像尼安德特人。”82 就如我們將在下一章裏看到的那樣,尼安德特人是現代人種。因此,直立人也是現代人種。

連進化論者理查•李基也陳述,直立人與現代人之間的差異頂多是人種的變化:

“我們還要看到每個人之間的差異:頭顱的形狀、臉的輪廓、眉毛的濃度等等。這些差異或許並不比當今不同地區的現代人種的大。這種生物性的變化,只有當人們從地理上長期分離時才會發生。”83

康涅狄格大學的威廉•拉弗林教授,對紐因特人和生活在阿留申島上的人,做了大量解剖學研究後發現,他們與直立人之間有著驚人的相似之處。拉弗林因此得出結論,所有這些人種實際上是智人(現代人)的不同人種:

“當我們考慮到在邊遠地區生活的群體,如愛斯基摩人和澳大利亞的叢林居民——他們就是智人的單一人種——之間存在的巨大差異時,我們有理由推斷,北京猿人(標本編號:ALC)屬於這同樣變化頗多的物種。”84

70萬年前的水手

“原始人比我們想像的機靈得多……” 1998年3月14日刊登在《新科學家》上的新聞:進化論者稱為直立人的人,70萬年前就當上“海員”了。這些具有足夠知識和技術的人,會建造船舶、利用海上運輸的人,幾乎不能說成是“原始的”。

對智人的分類是多此一舉,將化石歸類給直立人,其實與近來在科學圈聽到的說法,並無不同之處:他們把智人看作一個不同的物種。《美國科學家》對此作了討論,結果在2000年召開了一次關於這個主題的學術會議:

參加學術會的大多數人,就直立人在分類學上的地位,展開激烈的辯論;論點是密執安大學的密爾福特•沃爾普弗、坎培拉大學的阿蘭•托恩及其同事提出的。他們爭執的焦點是:直立人作為一個人種是無效的,應該把這一分類完全取消。“人屬”類的所有成員——從二百萬年前到現在——是變遷複雜、廣泛分佈的物種;智人沒有過自然的突變或細分。學術會的主題是:直立人並不存在。85

維護上述論點的科學家所得出的結論為:“直立人不是不同于智人的一個種類,而是智人之內的一個人種。”

另一方面,作為一個人種的直立人與原先提出的“人類進化”的假想,還有一個巨大的缺口;這一假想進化的順序是:南方古猿、南方巧猿、魯道夫猿人。這就是說,地質記錄中最初的人類,並沒有早先進化的歷史,而是突然出現的;也許沒有更清楚地表明他們被創造的跡象了。

但是,接受這個事實,完全違反進化論家所奉行的獨斷的哲學理論和意識形態。結果,他們竭力將真正的人種——直立人描繪成半猿生物。他們“重建”直立人時,頑固地給他繪上猿的相貌。還有,他們用同樣的描繪方式,使猿猴徹底人性化,就像南方古猿或南方巧猿那樣。用這種方法,他們還尋找與其理論“近似的”猿猴和人類,以彌合這兩種截然不同的生物間的鴻溝。

假面具:儘管尼安德特人 與現代人毫無兩樣, 但進化論者依然把他描 繪成猿猴的模樣。

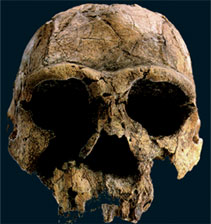

尼安德特人是10萬年以前在歐洲突然出現、35,000年以前迅速而悄然消失、或被其他人種所同化的人類。他們與現代人唯一的區別,就是其骨骼更為壯健、頭顱容量稍大。

尼安德特人是一個人種。這是今天幾乎人人都承認的事實。進化論家已極力想把他當成一個“原始人種”;然而,所有的發現顯示,他們與今天走在大街上的“壯健”的人類毫無兩樣。新墨西哥大學該學科上的權威、古人類學家埃裏克•特林考司(Trinkaus)這樣寫道:

“仔細比較尼安德特人與現代人的遺骨後發現,尼安德特在人解剖學方面,其運動方式、操控能力、智力水平或語言能力等都不比現代人的差。”86

當代許多研究人員把人定義為現代人的亞種,並稱之為“尼安德特智人”。調查結果清楚地證實,尼安德特人掩埋逝者、製作樂器,在文化上與生活在同一時期的現代智人有密切的關係。確切地說,尼安德特人是一個隨時日消失的“壯健”的人種。

尼安德特人:壯健之人

圖上方是在以色列發現的智人尼安德特人“阿姆得1號頭骨”。尼安德特人一般個小而健壯。但這塊化石主人的身高估計為180公分。他的腦殼容量是迄今最大的一個:1740毫升。因此,這塊化石在推翻所謂尼安德特人是原始人種的主張中,是個重要的證據。左邊的“卡拉巴2號化石”(Kebara2),是迄今發現的最完整的遺骨,這個身高為170釐米的骨架與現代人的根本無法區分。

“古代智人”是進化論想像中的陰謀,是當代人之前的最後一步。實際上,進化論者對這些人解釋不了太多,因為他們與現代人只有細微的差異。一些研究者甚至說,這一人種的代表今天還活著,並把澳大利亞的土著人作為例子來說明。像智人一樣,土著人也有突出的粗眉、內傾的顎骨和較小的頭顱。而且,一些有意義的發現已經暗示:這種人不久前就曾住在匈牙利和義大利的一些小村子裏。

在進化論家的文獻中,劃分為Homo.heilderbergensis的族群,實際上與古代智人屬於同一種類。把兩個不同的術語用在同一人種上面,是由於進化論者之間的異議。包括Homo.heilderbergensis分類的所有化石無非想提出,從解剖學的角度講,他們與生活在50萬年的現代歐洲人非常相似,也與早在74萬年前的英國和西班牙人相似。據估計,克魯馬努人是直到30,000年以前還存活的一個人種。他的頭骨有1,600毫升大,比當代人的平均值還要大。其頭顱前有突出的濃眉,頭顱後部的骨頭突出;這些正是尼安德特人和直立人的特徵。

結果,這些人類中並沒有“原始人種”。他們是早先生活的人類,後來要麽為別的人類所同化或融合,要麽滅絕並退出歷史舞臺。

迄今為止,我們的研究向人們展示了一幅清晰的畫面:“人類進化”的假想完全是一種捏造。為了使這樣的族譜存在,應該發生從猿到人的逐步進化,也應該發現這個過程的化石記錄。但是,猿和人之間存在著巨大的差距。諸如骨骼結構,頭顱容量,直立或大幅彎曲的行走等,這是區別人和猿的特徵。(我們提到過1994年所做的內耳平衡導管的研究,也提到將南方古猿和南方巧猿歸在猿類,而把直立人劃分為人類的事。)

兩萬六千年前的針:

這是一塊顯示尼安德特人 服飾知識的有趣的化石: 一根2,6萬年前的針。 (D•詹森,B•愛德格: “從露西到語言”第99頁。)

另一有意義的發現證實,在這些不同的種類中不可能存在族譜,那是因為作為其他種類的祖先,其實他們是同時共存的。如果像進化論家所聲稱的那樣,南方古猿轉變成南方巧猿,隨後再轉變成直立人的話,那麽,他們生活的時代應該也是彼此跟隨的。可是,並沒有這樣的編年順序。

根據進化論家的估計,南方古猿從400萬年前生存到100萬年前。另一方面,歸類為南方巧猿的生物,被認為在170萬-190萬年以前還活著。據認為比南方巧猿更“高級”的魯道夫猿人,估計有250-280萬年那樣古老!那就是說,魯道夫猿人差不多比南方巧猿老100萬歲,它是假定的“祖先”。另一方面,直立人的紀年可以追溯到160-180萬以前,這就是說,直立人在地球上與其所謂的祖先南方巧猿,是同時出現的。

阿蘭•沃克如此說明這一事實:“從東非來的證據看,較晚生存的小的南方古猿先與南方巧猿、後與直立人共同生存過。”87 路易士•李基在坦桑尼亞的奧爾杜衛峽谷地區的第二地質床,已經找到了南方古猿、南方巧猿和直立人幾乎相鄰的化石。88

當然沒有這樣的族譜。哈佛大學的古生物學家史蒂芬•簡•古德雖然是個進化論者,但對進化論的這種僵局作了解釋:

“如果有三種共存的原始人,在這種情況下,那我們的族譜會如何?沒有一個是從另一個派生而來的,這還不明顯嗎?而且,這三種人類在地球上落腳時,都沒有顯示任何進化的趨勢。”89

我們沿著直立人向智人前行時,還是看不見這樣的族譜。有證據表明,直立人和古代智人連續生存了27,000年,甚至在我們之前的10,000年中還生存著。在澳大利亞的沼澤地喀烏,發現了大約13,000歲的直立人的頭顱。在爪哇島上,發現了一塊27,000歲的直立人的頭顱。90

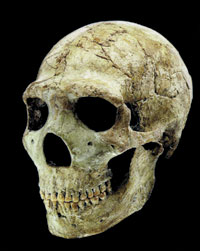

兜售進化論的最流行的雜誌之一《發現》, 在1997年12月號的封面上刊登了80萬紀年 的一張人臉圖,並配以進化論者的問題: "這是我們從前的臉嗎?"

最有趣、最有意思的事實表明,使進化論想像中的族譜的基礎徹底動搖的事情,是現代人出乎意料的古老歷史。古人類學資料顯示,遠在100萬年以前的智人,看上去與我們一摸一樣。

著名的進化論古人類學家路易士•李基,找到涉及這個主題的第一批發現。1932年,在肯雅的維多利亞湖周圍的坎傑拉(Kanjera)地區,李基找到幾塊屬於更新世時代中期的化石,並且與現代人的化石沒有差別。而更新世時代的中期,是在100萬年以前了。91 由於這些發現完全翻轉了進化論的族譜理論,因此,他受到了一些進化論古人類學家的強烈反對。然而,李基總力辯他的估計是正確的。

當人們快要忘記這場論戰時,1995年在西班牙發掘出一塊化石,以非常驚人的方式揭示,智人的歷史要比假設的久遠得多。這塊引起問題的化石,是由馬德里大學的三位古人類學家,在西班牙的阿特普卡(Atapuerca)地區的“奶奶水簾洞”內找到的。化石是一個11歲男孩的臉,看起來完全像現代人。而且,化石自孩子死後已有800,000年了。1997年12月號的《發現》雜誌對此作了非常詳細的報告。

這塊化石甚至動搖了正在洞內進行挖掘工作的小組組長費爾拉思(Ferreras),對人類進化的信念。費爾拉思說:

“我們期待一些大的、廣闊的、膨脹的事物……以及你所知道的‘原始’的事物。我們對一個800,000年前的男孩的期望,有點像‘土坎納男孩’。可我們發現的卻是一張完全現代的臉……。對我來說,這是最為壯觀的事——這種事使你震撼。找到了那種完全意想不到的東西:不是在找化石,而是找到了預想之外的化石,這算是好事。可最引人入勝的事情,是發現了你認為本來屬於現在、過去的東西。這看起來像是在那個洞裏發現了一台答錄機一樣。這使人非常驚奇。我們並不期望在更新世地層裏找到磁帶和答錄機,但找到一張800,000歲的現代臉,是與此相同的事情。我們看見那張臉時就非常驚訝。”92

這塊化石突出了一個事實:智人的歷史可推至80萬年以前。發現化石的進化論者,從最初的震動中恢復之後,確定它屬於另一不同的種類;因為根據進化的族譜,智人在80萬年以前不應該存在。所以,他們虛構了稱為“人屬前輩”(Homo.antecessor)的種類,並且將阿塔普卡的頭顱歸於此類。

這個170萬年的小屋的發現, 震撼了科學界。它看上去與 今天的一些非洲人使用的一樣。

已有許多發現證明,智人的歷史甚至比80萬年更早。其中一個是20世紀70年代早期,由路易士•李基在奧爾杜維(Olduvai)峽谷中發現的。在第二地質層裏,李基發現南方古猿、南方巧猿和直立人的種類,同時共存著。更有趣的是,李基在相同的地層(第二地層)裏發現了一個建築物——一所石屋的遺跡。這個事件不尋常的地方在於,這個只能由智人建造的方式,仍在非洲的一些地區沿用著!因此,李基根據這些發現得出結論:南方古猿、南方巧猿、直立人和現代人,肯定在170萬年以前已經共存了。93 這個發現的確使進化理論無效了,即聲稱現代人是從猿一樣的南方古猿中進化的。

誠然,一些別的發現也證明現代人的起源,可追溯到170萬年以前。其中最重要的是瑪麗•李基1977年在坦桑尼亞的拉托裏(Laetoli)地區發現的腳印。據估算,這些腳印是在360萬年前的一個地層裏發現的,而更重要的是,他們與同時代的腳印沒有不同之處。

瑪麗•李基發現的腳印,後來被唐納德•詹森、蒂姆•懷特等著名的古人類學家核查了;他們得到了相同的結果。懷特寫道:

雖然拉托裏腳印數百萬年了, 但它們屬於現代人。

“不要在這一點上犯錯了……。它們就像現代人的腳印。如果今天這些腳印留在加利福尼亞海邊的沙灘上,向一個四歲的小孩問這是什麽時,他立刻回答某人曾在那裏走過。他不能從海灘上100個別的腳印中說出它,你也不能。”94

加利福尼亞北部大學的路易士•羅賓斯仔細觀察這些腳印後,做了以下評論:

“腳弓凸出——小體型的人的腳弓比我的還高,大腳趾較大,並與第二個腳趾排成一行……。腳趾像人的腳趾一樣緊扣地面。你從其他動物看不見這一點。”95

從形態學上觀察這些腳印,會再次表明:它們屬於人類,確切地說,是現代人(智人)的腳印。觀察過這些腳印的拉塞爾•塔特爾寫道:

“這些腳印應該是一個赤腳的智人留下的……。從形態上可以辨別,留下腳印的個體的腳,與現代人的腳很難區分。”96

對這些腳印公正的觀察,表明了其真正的主人。實際上,這些腳印是由20塊10歲現代人的化石腳印組成的,以及27塊更年輕的腳印。他們當然是像我們一樣的現代人。

這使拉托裏腳印數年中成為了討論的中心。進化論古人類學家拼命地想拿出解釋來,因為他們很難接受現代人在360萬年以前,就已經在地球上行走的事實。在20世紀90年代,這一“解釋”開始成型了。進化論者決定,這些腳印理應是南方古猿留下的,因為根據他們的理論,人屬(homo)種類不可能在3,6萬年以前就存在!1990年,拉塞爾•塔特爾在他的文章裏寫道:

另一個使假想的人類族譜無效的例子:

進化論者繪製的現代人(智人)的顎骨;它有230萬年了。顎骨編號:A.L.666-1;發現地:埃塞俄比亞的哈達爾(Hadar)。在進化論者的出版物中把它捧為"非常驚人的發現"。(D.詹森,布萊克•埃得加合著:《從露西到語言》第169頁。)

“總之,拉托裏地區350萬年的足跡,與慣於赤足的現代人的非常相像。拉托裏原始人的腳印顯示,他們的兩足並不比我們的差。如果那些足跡不怎麽古老,我們會欣然推斷:這些腳印曾是像我們一樣的人屬(Homo)成員留下的……。在任何情況下,我們應該擱置那種不精確的設想,即拉托裏腳印是露西的種類——南方粗猿留下的設想。”97

概括而言,360萬年的這些腳印,不可能屬於南方古猿。把這些腳印當作南方古猿留下的唯一原因,是因為它們是在360萬年的火山地層裏發現的。進化論者將化石放在南方古猿身上,旨在假設人類不可能在這麽久遠的時期生存過。對拉托裏腳印的解釋,向我們揭示了一個非常重要的事實:進化論者的理論不是基於科學發現,而是根本無視科學發現的。不管怎樣,擺在我們面前的,是一個被盲目維護的理論;為了達到自己的目的,那些不利於自己理論的全新發現,他們要麽視而不見,要麽肆意歪曲。

一句話,進化論不是科學,而是拋開科學的教條。

迄今為止,我們所獲得的化石資料顯示,人和猿之間存在著不可互通的解剖學上的差距,同時這也使人類進化的假想無效。這個差距之一就是行走的方式。人類靠雙足直立行走,這是在其他種類中看不到的非常特別的動作。雖然一些別的動物雙足站立時也能移動,如熊和猴子,但它們用爪子想夠到食物時才這樣,而且持續的時間很短。通常它們的身子向前彎曲,並且用四足行走。那麽,真的像進化論者聲稱的那樣,兩足生物是從猴子這種四足動物,通過行走進化的嗎?這當然不可能。研究顯示,兩足生物的進化從未發生過,也不可能發生。首先,兩足行走並不是進化的優勢。猴子活動的方式,要比兩足的人類更為容易、快捷和高效。人類即不能像黑猩猩那樣,不著地面地從一棵樹跳到另一棵樹上,也不能像豹子一樣每小時以125公里的速度飛跑。相反,因為人靠兩足行走,所以,在地面上移動時就緩慢得多。由於同樣的原因,人類在自然界裏,是最缺乏運動與防衛能力的生物之一。按照進化論的邏輯,猴子早該進化到兩足行走的地步,而人類應該逐步進化成四足生物。

進化論面臨的另一絕境,是兩足動物根本不適合達爾文學說的“逐漸發育”的模式。作為進化基礎的這個模式,要求在進化過程中必須存在兩足動物和四足動物之間“混合”的行走方式。但是,在電腦的幫助下,英國古人類學家羅賓•克朗普頓,於1996年進行的研究結果顯示,這樣的“混合”行走是不可能的。克朗普頓得出結論:一種生物要麽只能直立行走,要麽只能四足行走。98 不可能存在介於兩者之間的行走方式;因為,那是極度消耗能量的。這也是沒有單足生物的原因。

人和猿之間巨大的差異不僅限於兩足。很多其他問題也是進化論者根本不能解釋的,例如大腦的思維能力、交談的能力等等。進化論古人類學家伊萊恩•摩根就此承認道:

“人的四個最重要的秘密是:1,他們為什麽用兩條腿行走?2,他們為什麽失去皮毛?3,他們為什麽具有如此發達的頭腦?4,他們為什麽學會了說話?

“這些問題的傳統答案是:1,我們還不知道;2,我們還不知道;3,我們還不知道;4,我們還不知道。問題還可以不斷增加,但是影響不了這千篇一律的答案。”99

掃利•朱克曼勳爵是英國最著名、最受尊重的科學家之一。十多年來,他研究了化石記錄,並且作了很多詳細的調查;由於他對科學的貢獻,被授予了“勳爵”的頭銜。朱克曼是個進化論者。所以,他對進化論的評論不能看作是故意而不合適的意見。但是,他對進化論用來證明人的進化的化石,作了數年的研究後,得出實際上根本沒有這種族譜的結論。朱克曼也作了個有趣的“科學譜系”。他把自認為科學的成分和不科學的成分列入這個譜系。根據他的譜系,最“科學的”領域是——依靠科學資料——化學和物理,然後是生物科學,再後是社會科學。譜系的末尾被認為是最“不科學的”,是“超感知覺”——心靈感應術與第六感覺,最後是“人的進化”。他這樣解釋自己的推理:

“於是,我們從客觀領域中走出,進入假設的生物科學領域,像超感知覺或對人類化石歷史的解釋中去;對於相信該理論的人們來說,那裏的一切都是可能的,熱心的信徒有時會同時相信幾種矛盾的事情。”100

《考古發現》是發表關於人類進化資料的重要刊物,其編輯羅伯特•勞克在該刊寫道:“對人的祖先的探索放出的熱比光多。”他引用了著名進化論古生物化學家提姆•懷特的表白:

“我們所有人由於‘我們已不可能回答的所有問題’受挫了。”101

最近的研究顯示,適合四足行走、骨骼彎曲的猿, 不可能進化成兩足行走、骨骼直立的人類。

勞克的文章回顧了進化論在人的起源方面陷入的僵局,並回顧了毫無根據的傳媒對這個理論的炒作:

同樣的事實近來也被亨利•基所接受;他是有名的《自然》雜誌的編輯。在1999年出版的《尋覓縱深時代》(In Search of Deep Time)一書中,他把進化論關於人的進化的圖謀,說成“完全是拋開事實、出自偏見的人為發明。”他補充道:

拿出幾塊化石,並聲稱它們代表著一個族系,不僅是經不起檢驗的科學假想,而且想說明床頭故事的真實性——有趣、也許頗具啟發性,但並不科學。103

那麽,是什麽原因促使那麽多科學家,如此固執地支持這種教條呢?為什麽他們總是花費那麽大的勁頭,來保留這個理論呢——以承認無數的矛盾、無視自己找到的證據為代價?

唯一的答案,是他們害怕面對一個事實:將必須放棄進化論。當他們放棄進化論時,就必須面對真主創造人的事實。然而,由於他們懷著假想,相信唯物主義哲學,從而創造論不是進化論可以接受的觀點。

因此,他們利用與其合作的媒介,不僅欺騙了自己,而且欺騙了世界。如果他們找不到需要的化石,就“虛構”它們——不是想像中的圖片就是虛假的模型,並且留給人們一種印象:的確存在可以證實進化論的化石。

贊同他們唯物論觀點的大眾媒體,也企圖欺騙公眾,並且將進化論滲透到人們的潛意識中。

不管他們怎樣努力,真相已經大白。人不是進化來的、而是由真主創造的。因此,人應向真主負責,無論情願與否,他可能承擔這項責任。

69 David Pilbeam, "Humans Lose an Early Ancestor", Science, April 1982, pp. 6-7. ![]()

70 Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, pp. 75-94. ![]()

71 Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, Vol 258, p. 389. ![]()

72 Fred Spoor, Bernard Wood, Frans Zonneveld, "Implication of Early Hominid Labryntine Morphology for Evolution of Human Bipedal Locomotion", Nature, Vol 369, June 23, 1994, pp. 645-648. ![]()

73 Holly Smith, American Journal of Physical Antropology, Vol 94, 1994, pp. 307-325. ![]()

74 Fred Spoor, Bernard Wood, Frans Zonneveld, "Implication of Early Hominid Labryntine Morphology for Evolution of Human Bipedal Locomotion", Nature, vol 369, June 23, 1994, p. 645-648. ![]()

75 Tim Bromage, New Scientist, vol 133, 1992, p. 38-41. ![]()

76 J. E. Cronin, N. T. Boaz, C. B. Stringer, Y. Rak, "Tempo and Mode in Hominid Evolution", Nature, Vol 292, 1981, p. 113-122. ![]()

77 C. L. Brace, H. Nelson, N. Korn, M. L. Brace, Atlas of Human Evolution, 2.b. New York: Rinehart and Wilson, 1979. ![]()

78 Alan Walker, Scientific American, vol 239 (2), 1978, p. 54. ![]()

79 Bernard Wood, Mark Collard, "The Human Genus", Science, vol 284, No 5411, 2 April 1999, p. 65-71. ![]()

80 Marvin Lubenow, Bones of Contention, Grand Rapids, Baker, 1992, p. 83. ![]()

81 Boyce Rensberger, The Washington Post, November 19, 1984. ![]()

83 Richard Leakey, The Making of Mankind, London: Sphere Books, 1981, p. 62. ![]()

84 Marvin Lubenow, Bones of Contention, Grand Rapids, Baker, 1992. p. 136. ![]()

85 Pat Shipman, "Doubting Dmanisi", American Scientist, November- December 2000, p. 491. ![]()

86 Erik Trinkaus, "Hard Times Among the Neanderthals", Natural History, vol 87, December 1978, p. 10; R. L. Holloway, "The Neanderthal Brain: What Was Primitive", American Journal of Physical Anthropology Supplement, Vol 12, 1991, p. 94. ![]()

87 Alan Walker, Science, vol 207, 1980, p. 1103. ![]()

88 A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, p. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, Vol 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272. ![]()

89 S. J. Gould, Natural History, Vol 85, 1976, p. 30. ![]()

91 L. S. B. Leakey, The Origin of Homo Sapiens, ed. F. Borde, Paris: UNESCO, 1972, p. 25-29; L. S. B. Leakey, By the Evidence, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974. ![]()

92 "Is This The Face of Our Past", Discover, December 1997, p. 97-100. ![]()

93 A. J. Kelso, Physical Anthropology, 1.b., 1970, pp. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, Vol 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272. ![]()

94 Donald C. Johanson & M. A. Edey, Lucy: The Beginnings of Humankind, New York: Simon & Schuster, 1981, p. 250. ![]()

95 Science News, Vol 115, 1979, p. 196-197. ![]()

96 Ian Anderson, New Scientist, Vol 98, 1983, p. 373. ![]()

97 Russell H. Tuttle, Natural History, March 1990, p. 61-64. ![]()

98 Ruth Henke, "Aufrecht aus den Baumen", Focus, Vol 39, 1996, p. 178. ![]()

99 Elaine Morgan, The Scars of Evolution, New York: Oxford University Press, 1994, p. 5. ![]()

100 Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, p. 19. ![]()

101 Robert Locke, "Family Fights" Discovering Archaeology, July/August 1999, p. 36-39. ![]()

103 Henry Gee, In Search of Time: Beyond the Fossil Record to a New History of Life, New York, The Free Press, 1999, p. 126-127. ![]()