像飛蛾那樣的自然選擇,適應於某一物種內部弱勢個體的淘汰。這是使已有物種不致退化的保守力量。除此之外, 它沒有能力把一個物種轉變為另一物種。

新達爾文主義的模式——我們姑且把它叫成進化論的“主流”——依然爭辯說,生命是經過兩個自然的機制逐步進化的:“自然選擇”和“突變”。該理論的基本主張是:自然選擇和突變是兩個互補的機制。進化變異的起因,是生物基因結構的隨機突變。引起突變的特性,通過自然選擇的體制而選擇,從而使生物逐步得到進化。

當我們進一步探索這個聽起來非常合理的理論時,就會發現實際上根本不存在像進化這樣的事情。根本沒有自然選擇和突變的說法——不同的物種相互地轉變,它們的主張是毫無根據的。

在自然的變遷過程中,“自然選擇”已為達爾文之前的生物學家所熟知;他們將它定義為:“物種不受破壞而保持穩定機制”的一個自然過程。達爾文是第一個提出這一主張的人,即自然選擇的過程具有進化的力量,並且在此基礎上樹起自己的全部理論。他的書名就表明,自然選擇是達爾文理論的基礎:《物種起源:自然選擇的途經》

但是,從達爾文時期起,沒有一個證據顯示,自然選擇引起了生物的逐步進化。英國著名的進化論者、英國自然歷史博物館的高級古生物學家科林•派特森強調,從來沒有觀察到自然選擇,會有力量引起生物的進化:

“沒有人曾通過自然選擇的機制生產出一個物種;也沒有人曾經接近過這一機制,而新達爾文主義目前的爭論就關乎這個問題。”13

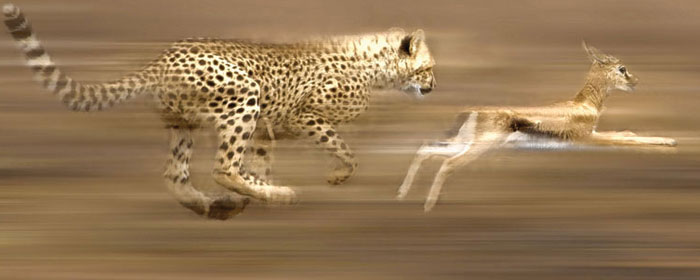

自然選擇的觀點認為,那些更加適合於它們棲息地的自然條件的生物,將會繁衍後代並存活下來,而不適合的生物將會消失。例如鹿群,在其他野生動物的威脅下,那些跑得快的鹿,就自然地存活下來。這是真的。但是,不論這個過程延續多長,它將不可能把那些鹿轉變成另一個生物物種;鹿總是鹿。

當我們看了進化論者證明自然選擇的一些例子後,就會很容易地發現:這一切不過是企圖蒙蔽我們眼睛的把戲。

工業黑症當然不是進化的例子;因為,期間沒有出現新的飛蛾物種。選擇只存在於已有的差異之中。而且,這種經典的黑症故事是騙人的。上面是教科書中使用的圖片(畫出的仿真照片)。實際上,這是進化論者粘貼或釘在樹身上的死飛蛾的標本。左圖,工業前期的淺色飛蛾;右圖,工業革命後期的深色飛蛾。

1986年,道格拉斯•傅圖馬出版了《進化生物學》一書,該書被當成對進化論最佳解釋的資料之一——通過自然選擇而形成的進化論。就此,他提出了最著名的例子:飛蛾的顏色,在英國工業革命期間變黑了。並非只是在傅圖馬的書中有這樣的故事,關於“黑色革命”的故事,幾乎在所有進化論者的書中都可以找到。故事基於英國唯物論者、生物學家伯納得•凱特維爾(Bernard Kettlewell)在20世紀50年代的一系列試驗。我們可以簡述如下:

根據記載,英國工業革命開始時,曼徹斯特附近樹木的樹皮是淺色的。而棲息於這些樹上的那些黑色飛蛾,很容易被捕食它們的鳥類所發現,所以,飛蛾幾乎沒了存活的機會。50年後,由於工業污染,林地中的青苔枯死,樹皮變黑;可是這一次,棲息在樹上的淺色飛蛾,卻成了鳥類的獵物。結果,淺色的飛蛾逐步減少,而深色的飛蛾開始增加——就因為不易看見。於是,進化論者把飛蛾當作他們理論的重大證據。另一方面,他們躲在窗簾後面聊以自慰,就憑淺色飛蛾何以變成深色飛蛾這樣的變化。這怎能成為進化論學說中“自然選擇”理論的重要證據呢?甚至在這個事實中,根本沒有進化的形式,因為根本沒有新的飛蛾物種的出現。

但顯而易見的是,這種情形決不可能作為進化論的證據;因為,自然選擇不可能生出原前並不存在的一個新的形態。早在英國工業革命出現以前,深色飛蛾就生存在淺色飛蛾當中。只是飛蛾存活的比率,隨著飛蛾總量的不同在變化。飛蛾也沒有獲得可以引起“物種變化”的新的特徵或器官。例如,為了讓一隻蛾變成另一生物物種,鳥的身上就必須增加新的基因,也就是說,必須給鳥輸入完整、單一的遺傳程式,以便包括鳥的物理特性在內的資訊。

簡而言之, 與進化論者所想像的理論相反,自然選擇不可能具有使生物產生新的器官組織,或者從一個物種轉變成另一物種的特性。

從達爾文時代至今, 進化論者所提供的最大“證據”,也只有這個工業革命“黑症”的故事。

自然選擇的假想無助於進化論。因為,這種假想永遠不能增加或者改進一個物種的遺傳信息,任何時候也不能把一個物種轉變成另一物種:海星轉成魚,魚轉成青蛙,青蛙轉成鱷魚,或是鱷魚轉成鳥。跳躍的進化學說最強烈的擁護者古爾德,提及自然選擇時面臨這樣的僵局:

“達爾文學說的本質,可以用一個簡單的短語來說明:‘自然選擇是完成進化轉變的創造性力量。’誰都不會否認,自然選擇在淘汰不適者時將扮演負面角色。達爾文的理論也要求‘創建適者’。”16

在自然選擇的問題上,進化論者利用的誤導方法之一,是他們作為有意識的陰謀者,才努力提出這個機制的。但是,自然選擇沒有意識。它沒有區分何為有利、何為有害於生物的意識。但是,自然選擇本身是沒有意識的,也根本沒有能夠決定生物好壞的意志。其結果是,自然選擇不能解釋生物系統和器官所具有的“不簡化的複雜性”的特徵。這些系統和器官,由許多部件的相互合作組成,甚至這些部件的任何一項一旦丟失或有缺陷,它們就將無用。(例如,人的眼睛就不能簡化,除非其全部元件同時存在,否則眼睛將不起任何作用。)

像飛蛾那樣的自然選擇,適應於某一物種內部弱勢個體的淘汰。這是使已有物種不致退化的保守力量。除此之外, 它沒有能力把一個物種轉變為另一物種。

所以,將所有部件組合到一起的意志,應該能夠預估未來,並瞄準在最後階段將得到的好處。由於自然選擇本身沒有意識和意志,從而它不可能做出這樣的事情。達爾文對這個同樣毀壞進化論之基礎的事實,也表示擔憂:“如果能夠論證任何複雜器官的存在,即不可能經過大量、連續、輕微的修正形成複雜的器官,那麽,我的理論將絕對失敗。”17

自然選擇僅僅挑選某一物種內具有損傷、虛弱、不適特徵的個體,它不能產生新的物種、新的遺傳信息或器官。就是說,它不能進化任何物種。達爾文接受這個現實:“自然選擇在不發生有利變異時,將不起任何作用。”18 這就是為什麽新達爾文學說,在自然選擇理論之後,又被迫提出接近自然選擇的“有利變異因素”的突變之概念的原因。然而,正如我們所看到的那樣,突變只能是“有害變異的因素”。

突變被定義為:發生在DNA分子裏的破裂或替換;DNA分子存在于有生物的細胞核中,它保存所有的遺傳信息。這些破裂和替換是外部作用的結果,如輻射或化學反應。每一突變是一次要麽破壞組成DNA的核苷,要麽改變其位置的“意外事故”。多數時間,突變造成的破壞與改變,大得使細胞不能再修復它們。

進化論學家一再隱瞞的突變,決不是一根把生物轉變得更為先進、更為完美的魔杖。突變的直接作用是有害的。突變作用下的變化,看起來只能像人們在廣島、長崎和切爾諾貝利的遭遇:死亡、殘疾和畸形……。

這個原因非常簡單:DNA是一個具有複雜結構的分子,而隨機效應只能破壞這個結構。美國遺傳學家B.G.苒甘納森(B.G..Ranganathan)說:

“第一,自然界中真正的突變是罕見的;第二,大多數突變是有害的,因為它們是隨意的,而不是基因序列結構的改變;高度序列中的隨意變更,使事情更糟糕,而非更好。例如,地震會震撼建築物有序的結構,建築框架會隨意改變,但這並非改進。”19

好不足奇的是,迄今為止,人們還沒有觀察到突變的實例。全部突變已被證明是有害的。為調查在第二次世界大戰中使用過的核武器可能引起的突變,而成立的“原子輻射的遺傳效應委員會”所準備的調查報告中談到了突變。進化論者沃倫•威衛就此評論道:

“很多人得知突變了的基因有害的說法後,都會感到迷惑。因為突變是進化過程的必要部分。向更高級形式的生命進化時,怎樣才能產生好的效果——從實際上導致傷害的突變中?”20

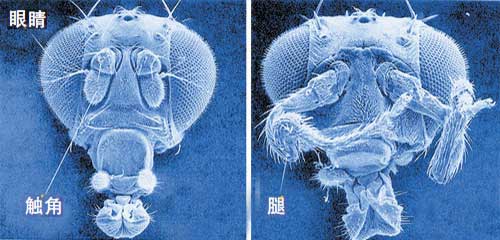

為證明“有利變異”而付出的每一次努力都失敗了。數十年來,進化論者利用果蠅進行了很多實驗;因為這些昆蟲繁殖迅速,所以,突變也能迅速顯露。在這些果蠅一代一代的突變過程中,依然沒有發現有利變異。進化論者、遺傳學家戈登•泰勒這樣寫道:

“這是個頗具戲劇性,但又不能回避的事實:50多年來,在全世界範圍內,對繁殖出來的蠅類所作的數千次試驗表明,從未出現一種獨特的新的物種,甚至連一種新的酶都沒有出現。”21

另一個研究者,邁克爾•彼特曼(Michael Pitman)對果蠅實驗的失敗,作了如此評論:

“摩爾根、金氏密茲、穆勒及別的遺傳學家,依靠化學和輻射的方式,使一代代的果蠅置身于熱、冷、亮、黑的極端條件下。所有形式的突變,其實是細小或肯定有害的突變業已產生。是人為的進化嗎?可惜不是:遺傳學家所繁殖的怪物,很少能在飼養的瓶子之外存活。實際上,經突變繁殖的果蠅,面臨的不外乎是死亡或不育,或是回歸到野生果蠅中去。”22

左圖:正常的果蠅

左圖:正常的果蠅

右圖:輻射導致的突變,使腦部長出腿子的果蠅。

下圖:切爾諾貝利核事故中受害的小孩:突變對人體災難性的影響。

人類的情況與此相同。在人類身上發現的全部突變都是有害的。在這一問題上,進化論者拋出了一種煙幕,甚至企圖把這種有害的變異作為“進化的證據”。在醫學書中列舉的“突變例子”說明,發生在人身上的所有變異,均導致體格缺陷、先天愚型、特瓦綜合症、白化病、侏儒症或癌症等。在進化論者的課本中,把這些突變當成“進化機制奏效”的例子。無疑,使人殘疾或得病的過程,不可能是“一種進化機制”——進化論者聲稱要創造的適合生存的較好形式。

概括而言,不能支持進化論者所聲稱的突變的三個主要原因是:

1、突變的直接作用是有害的:因為它們是隨意發生的,所以它們幾乎總是損壞經歷突變的生物體。理智告訴我們,任何一種完美、複雜的結構,在無意識的干預下不可能改進,相反,只會削弱它。的確,還沒有發現“有利變異”。

2、突變沒有給生物體的DNA添加新的資訊:組成遺傳信息的粒子從原位置分裂出來後,要麽損壞,要麽移到DNA的其他位置。突變不能使生命體獲得新的器官或特性;它們只能引起畸變,如在背上長出一條腿,或從腹部生出一隻耳朵。

3、為了把突變轉移給後代,它必須在生物體的再生細胞裏進行:身體的任一細胞或器官所發生的變異,都不能傳給下一代。例如,人的眼睛因輻射或其他原因所造成的變化,將不會傳給後代。

簡而言之,生物的逐步進化是不可能的;因為,自然界中不存在引起它們逐步進化的機制。同時,地質記錄證明,這個不實際的假想是根本站不住腳的。

13 Colin Patterson, "Cladistics", Interview with Brian Leek, Peter Franz, March 4, 1982, BBC. ![]()

14 Jonathan Wells, Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong, Regnery Publishing, 2000, p. 141-151 ![]()

15 Jerry Coyne, "Not Black and White", a review of Michael Majerus's Melanism: Evolution in Action, Nature, 396 (1988), p. 35-36 ![]()

16 Stephen Jay Gould, "The Return of Hopeful Monsters", Natural History, Vol 86, July- August 1977, p. 28. ![]()

17 Charles Darwin, The Origin of Species: Afacsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 189. ![]()

19 B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988. ![]()

20 Warren Weaver, "Genetic Effects of Atomic Radiation", Science, Vol 123, June 29, 1956, p. 1159. ![]()

21 Gordon R. Taylor, The Great Evolution Mystery, New York: Harper & Row, 1983, p. 48. ![]()

22 Michael Pitman, Adam and Evolution, London: River Publishing, 1984, p. 70. ![]()