如果人們深入思考在此說過的話,他將意識到自己周圍的這個神奇、非凡的環境:世上的一切事件只是想像……

你現在要讀的這一章,揭示了你生命中一個重要的秘密。你應該非常仔細而完整地閱讀;因為,這一主題會改變你對這個外部世界的根本看法。本章的主題不只是一種觀點,一種不同的方法或任何一種傳統的哲學思想:這是一種人人必須承認、並被今天的科學所證實的事實——不管是否信仰宗教。

依靠良知與智慧觀察自己所處之環境的人們認識到,宇宙中的一切有生物和無生物,一定是被創造的。所以,問題就成了"所有這一切的創造者是誰?"

顯然,"創造的事實"本身揭示,宇宙中的每一個方面,都不可能是宇宙自身的產物。例如,一個小蟲子不會創造自己,太陽系不會創造或組織自己;植物、人類、細菌、紅血球、蝴蝶等等都不會創造自己。甚至這一切"偶然"形成的可能性,也是不敢想像的。

因此,我們得出以下結論:我們看見的一切都是被造物。而且,我們所看見的所有事物中,其本身不可能是"創造者"。創造者不同於我們用眼睛所看到的一切,是看不見的超然的力量;但創造者的存在與特性,昭示在所有的存在中。

那些否認真主存在的人們,正是在這一點上提出異議。這些人不相信真主的存在,除非他們用自己的眼睛看見他。這些漠視"創造"事實的人們,對整個宇宙中顯而易見的"創造"視而不見,並虛偽地證明宇宙和其中的生物不是被創造的。進化論就是它們徒然努力、走向末路的關鍵例子。

否認真主的人們所犯的基本錯誤在於:很多人並非真地否認真主的存在,而是對真主有了錯誤的理解。他們不否認創造,而對真主"在哪里"這一點上產生迷信的信念。他們中的大多數人認為,真主在"天"上。他們默默地遐想,真主在一顆非常遙遠的行星後面,並偶爾干預"人間事物";或者他根本不管一切:創造了宇宙,然後把它拋棄;讓人們自己確定他們的命運。

另外,有人已經聽說,在《古蘭經》裏寫著真主"到處"存在,但他們不能領悟其確切的含義。他們悄悄認為,真主圍繞在物質周圍,就像無線電波或一種看不見的無形的氣體。

然而,這些不能確定真主"在哪里"的觀念和別的信條(或許因此而否認他),全部基於一個共同的錯誤。他們懷著沒有任何根基的偏見,然後得出對真主的錯誤判斷。這個偏見是什麽呢?

這個偏見涉及自然和物質的特性。我們如此習慣於對物質存在的迷信,以致從不考慮物質是否確實存在,或者那只是個影子。現代科學推翻了這個偏見,並揭示了一個非常重要而壯觀的事實。在下面的幾頁裏,我們將努力解釋《古蘭經》中早已指出的巨大事實。

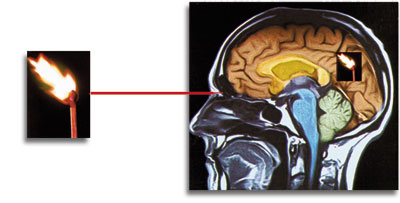

來自物體的刺激效果, 變成光電信號後在大腦中 引起"感應"。當我們"看"時, 其實在看大腦中的光電信號。

我們對自己生活的世界的全部資訊,是由我們的五官感覺傳達的。我們所知道的世界,是由我們的視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺構成的。我們從不認為"外部"世界與我們的感受有所不同,因為我們從出生起,只依賴這些感覺認知世界。

在科學的許多不同領域內的現代研究,同時提出了很不相同的理解,並對我們的感官以及我們通過感官認識的世界,提出嚴肅的懷疑。

這種理解的起點是:我們腦海中形成的"外部世界"的概念,只是電子信號在我們大腦中產生的反應。蘋果的紅色、木頭的硬度;你的父母親、家庭和你擁有的物品、房子、工作和這本書,僅僅是你腦中的電子信號。

弗雷德里克•威斯特解釋說,科學已經觸及了這一主題:

"有些科學家聲明'人類是圖像,他經歷的一切是暫時的、虛幻的,宇宙是個影子'。這種說法好象得到了當今科學的證明。"198

著名哲學家喬治•伯克利對此評論如下:

"我們相信物體的存在,只是因為我們看見並接觸了它們,是由我們的感覺反射過來的。但是,我們的感知只是頭腦裏的想法。因此,我們通過感覺迷住的物體,不過是想法而已,這種想法本來就在我們的頭腦裏……既然這一切只在頭腦裏存在,那麽,這就意味著:當我們想像頭腦之外存在的宇宙和事物時,就上當受騙了。因此,在我們的頭腦之外,決不存在周圍的事物。" 199

為了驗證這個主題,讓我們想想我們的視覺;它給我們提供了關於外部世界的最廣泛的資訊。

視覺活動由眼睛接收外界光線的刺激,通過視神經、大腦中的視覺中樞的共同活動來完成。外界物體發出或反射的光線,從眼睛的角膜、瞳孔進入眼球,穿過如放大鏡的晶狀體,使光線聚焦在眼底的視網膜上,形成物體的圖像。

也就是說,光線變成光電信號,並由神經元傳輸到位於大腦後部的一個極小的點上——即視覺中樞。視覺活動實際上發生在這個漆黑,並完全與光源隔離的小點上。

現在,讓我們再考慮這個看似平常的過程:當我們說"我們看見了"時,看見的實際上是進入我們眼睛的刺激效果、變成光電信號後在大腦中引起"感應"。即,當我們說"我們看見了"時,其實在看大腦中的光電信號。

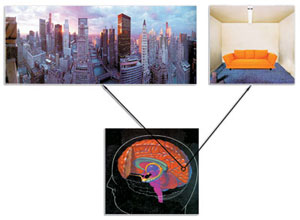

我們在生活中看到的所有圖像,是在一個只有幾立方釐米的視覺中樞形成的。你正在讀的這本書,你所見到的無限的景觀,你注目的地平線,都映入這個小小的空間。我們必須記住的另一點是,光線與大腦隔離,即大腦內部一團漆黑;大腦本身與光線沒有聯繫。

我們可以舉例解釋這個有趣的情形。讓我們假設,我們面前有一根燃燒的蠟燭。我們坐在蠟燭的對面,並久久地觀看。然而,在此期間,我們的大腦與蠟燭的光源,未曾有過直接的接觸。即使我們觀看燭光時,我們的大腦裏面卻是漆黑的。

R.L.葛列格里用下面的解釋,說明我們習以為常,但又不可思議的視覺特點:

"我們對視覺太熟悉了,但需要解決有關問題時,我們只好發揮無比的想像力了。請好好想一想。我們在眼睛裏看到的,是極小的顛倒的圖像,並在周圍環境中,看見分離的固體物質。從視網膜的類比圖像中,我們認識物體的世界,而這並不亞於奇跡。"200

我們的其他感官,與這種情形一樣。聲音、觸覺、味道、氣味都以電子信號的形式傳輸到大腦,並在大腦中的相關中心得以感知。

聽覺也是這樣發生的:外耳通過耳廓收集聲波,並將其傳輸到中耳;中耳通過振動,將聲波傳輸給內耳;內耳通過振動,把聲波翻譯成電子信號、傳輸給大腦。正如眼睛的情形一樣,聽覺活動最後在聽覺中樞中實現。光線與大腦隔離一樣,聲音也與大腦隔離。因此,不管外面多麽嘈雜,大腦裏面依然靜悄悄。

不過,即使最細微的聲音也被大腦所察覺。這種聲音如此精確,以致健康人的耳朵,在沒有任何大氣噪音或干擾的情況下,能夠聽到一切。正是你那與聲音隔離的大腦,欣賞著管弦樂隊的交響樂,聽見喧鬧之地的雜音,以寬廣的頻率,感知樹葉的瑟瑟聲和噴氣式飛機的隆隆聲。但是,如果那時用一個精確的儀器,來測量你大腦中的音量,大腦看見的卻是個無聲的世界。

上圖:即使我們在感覺火的光與熱的瞬間,我們的大腦內依然一片黑暗,溫度也毫無變化。

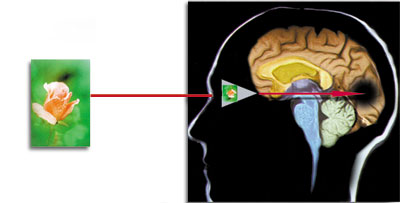

上圖:即使我們在感覺火的光與熱的瞬間,我們的大腦內依然一片黑暗,溫度也毫無變化。 下圖:來自物體的光束倒射在視網膜上。在此,轉換成電子信號的圖像,傳輸到大腦後部的視覺中樞。由於光線不能進入大腦,因此光線也不可能到達視覺中樞。這意味著我們能從一個光線到達不了的一個小點上,觀看著五光十色的世界。

下圖:來自物體的光束倒射在視網膜上。在此,轉換成電子信號的圖像,傳輸到大腦後部的視覺中樞。由於光線不能進入大腦,因此光線也不可能到達視覺中樞。這意味著我們能從一個光線到達不了的一個小點上,觀看著五光十色的世界。我們嗅覺的形成與之相似。來自花草或玫瑰的揮發性分子,進入鼻子中的嗅覺感受器;它位於鼻子上皮細胞中的敏感的纖毛間,並在感受器中發生交互作用。這種交互作用以電子信號的方式傳送到大腦,並且形成嗅覺。最終我們聞到的不論是好是壞的氣味,都是這些揮發性分子經過交互作用,而變成的電子信號,僅僅在我們大腦中形成的感知。你在大腦裏能感覺香水、鮮花的氣味;你喜歡的食物、大海的味道;你喜歡或不喜歡的其他氣味。像聲音和圖像一樣,氣味分子本身並未進入大腦,進入大腦的只是電子信號。換言之,自你出生時起,你所聞到的所有氣味,屬於外部物體;它們只是通過你的感官得到的電子信號。

我們在漆黑的大腦裏,看見一個五彩繽紛的世界, 就像透過窗戶,從漆黑的屋子裏看著一座多彩的花園。

同樣,人的舌面上有四種不同類型的化學感受器。它們是用來品味酸、甜、苦、鹹的。我們的味覺感受器,經過一系列的化學過程之後,把這些感覺轉變成電子信號,並且把它們傳送到大腦。這些信號在大腦中感覺到味覺。當你吃巧克力或喜歡的水果時,口中的味覺是大腦對電子信號的"翻譯"。你永遠不能接觸外面的物體;你永遠不能看見、嗅出或品味巧克力本身。例如,如果切斷大腦中的味覺神經的話,那你所吃食物的味道,就到不了你的大腦;你將完全失去味覺。

對此,我們用另一個事實來說明:我們不能確定品嘗食物時的感覺,也不知道另一個人品嘗同樣食物時的感覺,或者當我們聽聲音的感覺,與另一個人所聽的同一聲音的感覺。林肯•巴尼特就此說道,沒有人能知道另一個人感覺到的紅色或聽到的音符C(哆),會與自己感覺到的一樣。201

我們在生活中看到的所有圖像,是在一個只有幾立方釐米的視覺中樞形成的。你正在讀的這本書,你所見到的無限的景觀,你注目的地平線,都映入這個小小的空間。所以,我們看見的不是物體外部存在的實際尺寸,而是我們大腦中感覺到的尺寸。

我們的觸覺與上述感覺也沒有什麽不同之處。當我們觸摸某一物體時,幫助我們認識外部世界和物體所有資訊的,是由皮膚的感覺神經傳輸到大腦的信號;觸覺在我們的大腦裏形成。與一般的認識不同,我們感受觸覺的地方,不是指尖或皮膚,而是大腦裏的觸覺中心。

大腦對物體的電刺激做出評斷的結果,使我們對那些物體有了不同的感覺,比如,硬或柔,熱或冷。從這些刺激中,我們得到幫助認識一個物體的全部細節。關於這個重要的事實,兩位著名的哲學家B.拉塞爾和L.韋特格尼斯坦(Wittgeinstein)的想法如下:

"例如,不可詢問並檢查檸檬是否真地存在,以及它怎樣開始存在的。檸檬不過是由舌頭感覺到的味道,鼻子聞到的氣味,眼睛看到的顏色與形狀,並且這些特徵只能成為研究和評價的主題。科學永遠不會認識物質世界。"202

我們不可能到達物質世界。我們周圍的全部物體,諸如看到、聽到、摸到的物體,都是感知的集合。視覺中樞和其他感官中樞,處理了這些資料;大腦一生中所面對的物體,並非存在於我們外面的"原物",而是大腦裏的"複印件"。我們正是在這一點上被誤導了:把這些副本當成我們外部的真正物質的例子。

至此,從我們所描述的物理事實,可以得出如下結論:我們看見、觸摸、聽到的一切,我們稱為"物質"、"世界"或"宇宙"的概念,只是在我們大腦裏發生的電子信號。

例如,某人所吃的水果,其實不是真切的水果,而是大腦中的感覺。某人說成"水果"的物體,實際上是水果的形狀、味道、氣味、質量在大腦裏組成的電子印象。如果突然切斷進入大腦的視神經,水果的圖像也將突然消失。或者說,切斷從鼻子的感受器到大腦的神經,嗅覺就會完全中斷。就如水果一樣,它不過是大腦對電子信號的解釋。

需要考慮的另一點,是對距離的感覺。距離,比如你與本書之間的距離,只是在你大腦中形成的一種空的感覺。一個人認為離自己很遠的物體,其實也是大腦裏的存在。例如,有人仰望天上的星星,以為它們距他有數百萬光年之遠。然而,他所"看見"的星星,實際上是他的視覺中樞中的星星。你讀這些文字時,其實不在你認為的房間裏;相反,房間卻在你裏面。你一看見自己的身體,就以為你在身體裏面。但是,你必須記住,你的身體同樣是大腦裏形成的一幅圖像。

這同樣適用於你的其他感覺器官。例如,你認為聽到了隔壁房間的電視的聲音,其實你正體驗大腦裏的聲音。你既不能證明隔壁有個房間,也不能證明那個房間裏的電視的聲音。你認為來自幾米遠的聲音和你身邊談話的聲音,是你大腦中幾立方釐米的聽覺中樞感覺到的。除這個感覺中樞外,再沒有什麽左右、前後的概念。即,聲音不是來自右側,也非來自左側或空中;不存在聲音到來的方向。

你感覺到的氣味也是如此;它們不是從遙遠的地方到達你這裏的。你推想在嗅覺中樞形成的末端效應,是外部物體中的氣味。但是,正如你的視覺中樞的玫瑰圖像一樣,玫瑰的氣味也在你的嗅覺中樞中;你不會知道玫瑰或氣味是否真地存在。

現代物理學的發現顯示,宇宙是感覺的彙集。美國有名的科學雜誌《新科學家》,在1999年1月30號的封面上,以下列問題談到這個事實:

"超越現實:宇宙真是最初的嬉戲與虛幻的物質嗎?"

我們通過感知認識的"外部世界",只是進入大腦的電子信號的彙集。在我們的一生中,大腦處理這些信號;我們並未意識到自己生活在誤導之中——自以為"外部世界"中存在的物質,是最初的"版本"。我們之所以被誤導,是因為我們永遠不能通過自己的感官,到達物質本身。

還有,解釋並賦予信號涵義的大腦,使我們認為自己屬於這個"外部世界"。例如,讓我們想想聽覺吧:正是我們的大腦,把聲波轉換成交響樂的。也就是說,音樂也是大腦營造的感覺。同樣,當我們看見顏色時,進入眼睛的只是不同波長的電子信號;把這些信號轉換為顏色的,也是我們的大腦。"外部世界"中並沒有顏色。既沒有蘋果的紅色,也沒有天空的藍色和樹的綠色。它們顯得那樣,只是因為我們的感覺如此。"外部世界"完全取決於感覺者。

如果眼睛的視網膜裏有一個最輕微的缺陷,就會引起色盲。有人把藍色看成綠色,有人把紅色看成藍色,也有人把所有的顏色看成不同色調的灰色。對他們而言,物體的外面是否有顏色,已無關緊要了。傑出的思想家伯克利也提到這個事實:

"一開始,人們認為顏色、氣味等等'真地存在著';但後來放棄了這樣的想法,並且發現它們只依靠我們的感覺而存在。"203

總之,我們看見帶色的物體,不是因為它們有顏色,或它們是我們之外獨立物質的存在。事實上,我們歸因於物體的全部性質,就在我們之中,而不在"外部世界"。

那麽,"外部世界"中還剩下什麽呢?

到目前為止,我們反復提到"外部世界"及在我們腦海中形成的感知世界;後者是我們看見的世界。但是,既然我們實際上從未到達"外部世界",又怎能確信這樣一個世界的真正存在呢?

誠然,我們不能確信這個世界的存在。既然每個物體只是一種知覺的收集,而且這些知覺只存在於大腦裏,那麽,更確切地說,真正存在的唯一世界,是感知的世界。我們知道的唯一世界,是存在於我們腦子裏的世界:一個設計、錄製、生動的世界;簡言之,是在我們腦子裏創建的世界。這是我們可以確信的唯一世界。

我們決不能證明,在腦子裏觀察到的知覺與物質相關。這些知覺很可能出自"人造的"來源。

觀察這一點是可能的。虛假的刺激會在我們頭腦裏產生想像中的"物質世界"。例如,讓我們想想錄入各種電子信號的先進的錄音設備。首先,我們把所有相關的資料(包括身體圖像),以電子信號的方式傳入這個設備;其次,讓我們想像:你的大腦脫離身體後還能夠存活。最後,讓我們利用具有神經作用的電極,將這台答錄機與你的大腦連接起來,並將錄好的資料發送到你的大腦。這時,你將感到自己好象生活在這一人工環境中。比如,你會輕易地相信,你正駕車疾駛在高速公路上。我們絕不可能理解,你只是由大腦組成的。這是因為,你的頭腦中需要構成的世界,並非真正的世界,而是外部的刺激起了作用。這些刺激完全有可能來自人為因素,如答錄機。

著名哲學科學家伯特蘭•拉塞爾就此寫道:

"我們用手指按壓桌子時的感覺,是我們指尖上的電子和質子的一次電子干擾;根據現代物理學,是桌子上的電子與質子的接觸而產生的感覺。如果我們指尖的相同干擾,以其他方式出現,就算沒有桌子也會有相同的感覺。"204

是的,一旦離開與真正存在的物質的聯繫,那些想當然的感覺,就容易欺騙我們。我們時常在夢裏經歷這種感覺。我們在夢中經歷的事件,看見的人、物體和場景,似乎都是真實的。但是,這些只不過是感覺。夢與"現實世界"之間沒有基本的差別,它們都是大腦裏的經歷。

就如迄今我們所陳述的一樣,毫無疑問,我們對世界的看法以及所謂的"外部世界",都是在大腦中形成的。但是,這裏出現了至關重要的問題:如果我們知道的所有自然事件,都是固有的知覺,那我們的大腦又是什麽呢?由於我們的大腦屬於物質世界的一部分,就像手臂、腿子或其他物體一樣,那麽,它也應該同樣是一種知覺。

我們通過夢進一步說明這個主題。讓我們假定,我們在腦子裏看見了一直在說的夢境。在夢裏,我們將擁有想像中的身體、想像中的手臂、想像中的眼睛和想像中的大腦。在夢中,如果有人問我們"你在哪里看?",我們將回答"我在大腦裏看"。然而,實際上並不存在什麽大腦,只是一顆想像中的腦袋和大腦。看到影像的不是夢中想像出來的大腦,而是一個比之更"超凡"的"存在"。

我們知道,夢境與我們稱為真實生活的場景之間,並沒有物質性的區別。所以,當有人在"真實生活的環境中",問"你在哪里看"時,我們上述例子裏的答復"在我大腦裏",則毫無意義。在兩種情況下,看見並感覺的實體不是大腦,那畢竟只是一大塊肉。

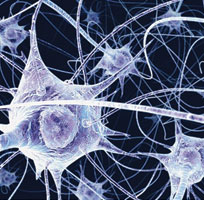

當我們分解大腦時,看見的只是類脂和蛋白分子;這同樣存在於其他生物體裏。這表明在我們叫作"大腦"的這塊肉裏面,不存在觀察圖像、形成意識或創造稱為"我自己"的存在。

R.L.格裏高利提到人們的大腦,在感知圖像方面所犯的錯誤:

"有一種必須回避的誘惑:人們說眼睛造就了大腦裏的圖像。大腦裏形成的圖像暗示,看見它需要某種內部的眼睛——但這更需要看見眼睛之圖像的一隻眼睛……等等眼睛與圖像之間無窮的復原。這是可笑的。"205

這正是處於困境中的唯物主義者的一個難點;它們只承認物質是真實的存在。那麽,可以看見的"內部眼睛"、它所看見與反應的感覺屬於誰呢?

關於誰是感知者,卡爾•彼爾佈雷姆(Pribram)也關注在科學與哲學界,引起重視的這個問題:

自希臘人開始,哲學家們推測機器中的"幽靈"、"小人裏的小人"等。這個"我"在哪里——使用大腦的實體?誰是實際的知道者?或者說,正如阿西西的聖•法蘭西斯曾說的"我們尋找的就是我們所看到的。"206

現在,請想一想:你手中的書、所在的房間,總之,你面前的一切都是你大腦裏看到的。看見這些圖像的果真是原子嗎?那既盲又聾又無意識的原子嗎?為什麽一些原子有這種性質,而另一些卻沒有呢?我們思維、理解、記憶、快樂、傷心以及別的一切行為,都是由這些原子之間的電氣化學反應所構成的嗎?

當我們思考這些問題時就會發現,在原子中尋找意志,則毫無意義。顯然,看、聽、知的存在,是一種超越物質的生命。這一生命是"活著的",而且,它既不是物質也不是物質的圖像。這一生命通過利用我們身體的圖像,把它面前的知覺聯合起來。

大腦是由蛋白質和脂肪分子組成的細胞堆。它是由叫做神經元的神經細胞形成的。這塊肉沒有觀察圖像、構成意識或創造我們稱為"我自己"的能力。

我們叫作"物質世界"的感知的總和,是靈魂觀察到的一個夢。正如我們在夢中擁有的身體和看見的物質一樣,它們並無真實之處;我們佔用的宇宙和擁有的身體,也沒有物質的現實。

真正的生命是靈魂。物質只是由靈魂看到的知覺組成的。著述並閱讀這些文字的聰明的人類,不是原子和分子的分別堆積——也不是它們之間的化學反應,而是"靈魂"。

所有這些事實,使我們面對一個意義深遠的問題:如果我們承認物質世界的一切事物,只是靈魂所看到的知覺;那麽,這些知覺的根源是什麽?

回答這個問題時,我們必須考慮以下事實:物質沒有"自治的"存在;因為,物質是由知覺產生的,是"人造的"事物。即,這個知覺必須是另一力量作用的產物;這表明物質必須是被創造的。而且,這個創造應該是連續性的。如果沒有連續而協調的創造,那我們所說的物質,將會消亡或丟失。這正如只要廣播信號繼續,電視螢幕上的圖像才會播出。那麽,是誰使我們的靈魂觀看星星、地球、植物、人類、我們的身體和別的一切呢?

很明顯,的確存在一位造化整個宇宙的超然的造物主:他創造知覺的總和,並不斷地繼續造化。因為,這個造物主展現了如此宏偉的創造,所以,他當然擁有永恆的權利和威力。這個造物主把自己介紹給我們,他降示經典,並親自通過這本經典描述我們、宇宙和我們存在的原因。

這個造物主就是真主,他的經典就是《古蘭經》。

天地的事實表明,即宇宙是不穩定的,唯有真主的創造,使它們才有可能存在;當他結束這一造化時,它們都將消失。這一切,都在以下經文中解釋道:

"真主的確維持天地,以免毀滅;如果天地要毀滅,則除真主外,任何人不能維持它。他確是至容的,確是至赦的。" ——《古蘭》35:41

我們在開始的篇章裏提到,一些人對真主沒有真正的理解,他們因而想像:真主只是天空某處的存在,並不真地干預世間事務。這個邏輯的依據,實際上基於這種思想:宇宙是物質的集合,真主在這一物質世界的"外部"——在一個遙遠的所在。在一些假宗教裏,對真主的信仰就局限於這種理解中。

但是,根據我們已所作的分析來看,物質只是由感覺組成的。而唯一真正絕對的存在是真主。這表明,只有真主才是存在:除他之外的一切,都是圖像。因此,不可能把真主設想為這一物質整體之外的孤立存在。真主的確"無處不在",並且周知萬物。這個現實在《古蘭經》裏解釋如下:

"真主,除他外絕無應受崇拜的;他是永生不滅的,是維護萬物的;瞌睡不能侵犯他,睡眠不能克服他;天地萬物都是他的;不經他的許可,誰能在他那裏替人說情呢?他知道他們面前的事,和他們身後的事;除他所啟示的外,他們絕不能窺測他的玄妙;他的知覺,包羅天地。天地的維持,不能使他疲倦。他確是至尊的,確是至大的。"——《古蘭》2:255

真主不受空間的限制和周知萬物的事實,在《古蘭經》的另一章節裏說明如下:

"東方和西方都是真主的;無論你們轉向哪方,那裏就是真主的方向。真主確是寬大的,確是全知的。"——《古蘭》2:115

由於肉體的存在物分別是一種知覺,所以,它們看不見真主;但真主能看見他所創造的全部事物。《古蘭經》對這個事實這樣說明:"眾目不能見他,他卻能見眾目。他是精明的,是徹知的。"(《古蘭》6:103)

就是說,我們不能用眼睛察覺真主的存在,但真主卻完全圍繞在我們的體內、體外、外觀和思想中。離開他的知識,我們不能發音說話,甚至不能呼吸。

當我們觀察生命中的感官知覺時,最接近我們生命的,不是這些知覺,而是真主的本體。《古蘭經》揭示這一隱藏在現實中的奧秘:"我確已創造人,我知道他心中的妄想;我比他的命脈還近於他。"(《古蘭》50:16) 當一個人認為他的身體是由"物質"組成時,他無法理解這個重要的事實。如果他認為他的大腦是"他自己",那麽,他所接受的外部空間,將是離他20-30釐米的地方。但是,當他想到並沒有物質這樣的東西,一切都是想像中的事物時,諸如外部、內部、遠近的概念就失去意義了。真主已經圍繞著他,真主離他是"臨近的"。

真主告知人類,他是"臨近"於他們的:"如果我的僕人詢問我的情況,你就告訴他們:我確是臨近的,確是答應祈禱者的祈禱的。"(《古蘭》2:186) 另一節啟示同樣的事實:"當時我曾對你說:'你的主是周知眾人的。"(《古蘭》17:60)

人類為這種想法所誤導:認為最接近他的是他自己。實際上,真主比我們自己更接近我們。他在《古蘭經》中呼喚我們重視這一點:"(你們)怎麽不在靈魂到將死者的咽喉的時候——那時侯,你們大家看著他,我比你們更臨近他,但你們看不見。"(《古蘭》56:83-85)正如本節經文所說的,人們在並未意識到這個明顯事實的狀態下生活,因為他們用眼睛看不到這一點。

"(你們)怎麽不在靈魂到將死者的咽喉的時候——那時侯,你們大家看著他,我比你們更臨近他,但你們看不見。" (《古蘭》56:83-85)

另一方面,只是陰影的人,不可能具有獨立于真主的力量和意志。"真主創造你們,和你們的行為"(《古蘭》37:96)一節經文顯示:我們所經歷的一切,都是在真主的控制下發生的。《古蘭經》陳述這個現實:"當你射擊的時候,其實你並沒有射擊,而是真主射擊了。"(8:17)從而強調任何行為,不能脫離真主的控制。由於人類是陰影般的生靈,他就不能自己實施射擊的行為。然而,真主賜予這個影像以自我射擊的感覺。事實上,執行全部行為的正是真主。因此,如果一個人認為,是他自己實現了這些行為的話,那他顯然是故意欺騙自己。

這就是現實。人可以不去承認它,並且可以認為自己是個不依賴真主的生靈;但這不會改變什麽。當然,人的不明智的否認,是違背真主的意志和願望的。

顯而易見,"外部世界"並不存在的物質現實,是符合科學與邏輯的事實;一切都是真主永恆地呈現在我們靈魂之中的"影集"。人們通常只是不包括或不想包括"外部世界"概念中的一切事物。

如果你真誠並大膽地考慮這個問題的話,你會發覺你的家、裏面的傢俱、也許新買的汽車、辦公室、珠寶、銀行帳戶、衣櫥、配偶、孩子、同事和你所擁有的其他事物,實際上包括在為你設置的"虛構的外部世界中"。你用五官在周圍看到、聽到、聞到的一切事物,都是這個"虛構世界"的一部分;你喜歡的歌手的聲音,你坐的椅子的軟硬,你喜愛的香水的味道,使你溫暖的陽光,繽紛的花朵,窗前飛翔的小鳥,海面上疾駛的遊艇,富饒的花園,工作中使用的電腦或世上技術高超的音響……也是這個世界的一部分。

這就是現實。因為,世界只是為了考驗人類而創造的圖像的彙集。人類在有限的生命過程中,受到並不真實的知覺的考驗。這些知覺顯示了特別的吸引力。《古蘭經》提到這個事實:

"迷惑世人的,是令人愛好的事物,如妻子、兒女、金銀、寶藏、駿馬、牲畜、禾稼等。這些是今世生活的享受;而在真主那裏,卻有優美的歸宿。" ——《古蘭》3:14

大多數人為貪圖今世的財富和安逸,而拋棄了宗教信仰;他們僅僅重視今世卻忘記了後世。金銀財寶、銀行存款、信用卡、時髦衣服、新款汽車等等成了人們夢寐以求的東西。他們為今世生活的"魅力"所欺騙,從而忽視可以得到後世收穫的禮拜、濟貧、功修,並且說"我有事要做","我有理想","我擔任某項職務","我沒有足夠的時間","我的事情還沒完成","我將來做宗教上的這些事"。他們只為今世的榮華富貴而消耗生命。《古蘭經》描述這種對生活的誤解:"他們只知道今世生活的表面,他們對於後世,是疏忽的。"(30:7)

如果人們深入思考在此說過的話,他將意識到自己周圍的這個神奇、非凡的環境:世上的一切事件只是想像……

我們在本章闡述的事實,即一切事物只是影像的事實,對揭示這些毫無意義的欲望和追求,是非常重要的。這個事實清楚的顯示,人們所擁有並努力得到的財富,貪婪所得的財富,誇耀的兒女,認為最親近的配偶與朋友,她們誘人的身段,高高在上的職位,就讀的名牌大學,度過的假期——只不過是幻像。所以,他們為此付出的努力、時光與貪婪都是無效的。

這就是人們並不經意地自我愚弄的原因:他們炫耀財富和地位,或者誇耀似乎永遠存在的"遊艇、直升飛機、工廠、持有的股票、別墅和土地"。這些乘坐遊艇到處閒逛的闊佬們,向人們炫耀自己的小車,不停地談論財富,自以為他們的地位比別人高,並認為他們因此而獲得了成功。這些人應該意識到,一旦發覺他們的成功只是幻像的時候,自己處於何種境地。

實際上,這也是夢裏多次見到的場面。在夢中,人們也擁有房子、小車、價值連城的寶石、成堆的鈔票和金銀;在夢中,人們也得到高官厚祿、數千工人的工廠、掌握統治眾人的權勢、穿著人人羡慕的服飾……。就像有人誇耀夢中財富時,被人奚落的境地一樣,炫耀今世看到的影像,也會讓人笑話。總之,人在夢中及今世所看到的一切,終究是大腦裏的影像而已。

同樣,人們對今世經歷的事情作出的反應,當他們認識真相時就感到慚愧。那些互相殘酷爭鬥、大喊大叫、行騙、受賄、偽造、說謊、吝嗇、幹歹、打罵、暴虐、全力追求官職、嫉妒、使勁炫耀、自吹自擂的人們,當他們意識到自己做著夢中之事時,就會感到羞愧。

既然正是真主創造了所有這些影像,那世間一切事物的最終擁有者,就只能是真主。《古蘭經》強調這個事實:"天地萬物,只是真主的。真主是周知萬物的。"(4:126)

"迷惑世人的,是令人愛好的事物,如妻子、兒女、金銀、寶藏、駿馬、牲畜、禾稼等。這些是今世生活的享受;而在真主那裏,卻有優美的歸宿。" ——《古蘭》3:14

為了虛幻的貪欲而放棄宗教信仰,並因此喪失永恆的生命,是莫大的蠢舉。

我們應該很好地把握這段旅程:我們在此並非告訴大家,你所"擁有的全部財富、兒女、配偶、朋友、職位遲早將會消失,因此它們沒有任何意義",而是想說,"你似乎擁有、其實根本不存在的一切事物,只是睡夢一場,是真主為了考驗你而組成的影像"。你知道,這兩種說話之間有很大的差異。

雖然一個人不想立即承認這個事實,並且寧願以他所擁有的一切實在的事物,來欺騙自己,但最後他死去並再生時,來世中的一切事物,將變得一清二楚。那天,人們的"眼光是銳利的"(《古蘭》50:22),而且人們容易把一切看得更清。但是,如果他為了追求虛幻的目標而度過一生的話,就會希望自己寧願在今世從未生活過,而且說"但願塵世的死亡已了結我的一生!我的財產於我毫無裨益,我的權柄已從我的手中消失。"(《古蘭》69:27-29)

另一方面,一個聰明人應做的,是他在今世仍有時間的時候,努力瞭解宇宙中最偉大的真相。否則,他將在夢中虛度一生,最終面對痛苦的處罰。《古蘭經》針對那些在今世追求虛幻(或"海市蜃樓"),並忘記自己的創造者的人們,最終將面臨的結局說明如下:

"不信道者的善功恰如沙漠裏的蜃景,口渴者以為那裏有水,等到他來到有蜃景的地方時,沒有發現什麽,卻發現真主在那裏。真主就把他的帳目完全交給他,真主是清算神速的。"(24:39)

本章一開始,我們就清楚地闡明,物質並非唯物主義者所說的那樣,是絕對的存在,而是真主創造的感覺的彙集。唯物主義者以極其教條的方式,對抗這一摧毀其哲學的明顯事實,並且提出毫無根據的相反命題。

例如,20世紀唯物主義哲學最大的鼓吹者之一、熱心的馬克思主義者喬治•波利特茲爾(Politzer),把"公共車例子"作為物質存在的"最大證據"。按照波利特茲爾的觀點,當那些認為物質是知覺的哲學家們看見公共汽車時,也會逃命,而這正是物質存在的證據。207

另一個著名的唯物主義者詹森,當他得知物質是知覺的彙集時,就試圖通過踢石頭的行為來"證明"物質的存在。208

波利特茲爾的導師、與馬克思一起創立辯證唯物主義的恩格斯提出了一個相似的例子:"如果我們吃的蛋糕只是知覺的話,那它們就不會消除我們的饑餓。"209

在馬克思、恩格斯、列寧等著名的唯物主義者的書籍中,也有相似例子,如"當你在臉上挨了一巴掌時,就會理解物質的存在"這種衝動的語句。

唯物主義者的這些例子在理解上的混亂,是他們把"物質是知覺"的解釋,說成"物質是光的計謀"。他們認為知覺的概念,只局限於視覺以及關乎物質的觸覺中。公共車把人撞倒後,人們會說:"瞧,發生車禍了,所以這不是知覺。"他們不理解的是,在公共車碰撞的過程中所經歷的撞擊和痛苦,都是在大腦裏形成的感覺。

解釋這個現實的最好例子是夢。一個人在夢裏會經歷非常真實的事件。他會從樓梯上滾下來,並摔斷腿子;會遇到嚴重的交通事故,可能壓在公共車下,或者津津有味地吃了蛋糕。在日常生活中,我們經歷的類似事件,也有著與睡夢相同的感覺。

一個人夢見自己被公共車撞倒了,在夢中的醫院裏再次睜開眼睛,並且發現自己殘廢了;但這只是一場夢。他也會夢見自己死於車禍,死亡天使取走了他的靈魂,並且開始了他在後世的生活。(這次事件在現實生活中,以同樣的方式經歷著,就像夢裏的感覺。)

這個人在夢中非常清楚地經歷了事件中的影像、聲音、撞擊、燈光、顏色和其他感覺。他在夢中的感覺與"真實"生活中的一樣自然。他在夢中吃的蛋糕使他滿意,儘管那只是知覺;因為滿足也是知覺。然而,實際上這個人那時正躺在床上。那裏並沒有可以考慮的樓梯、交通和汽車。做夢的人經歷並看到了外部世界中並不存在的感受和知覺。夢中的事實說明,我們經歷、看到、感受的與"外部世界"沒有物質聯繫的事件,非常清楚地揭示了"外部世界"絕對由感覺組成的事實。

但是,這些人必須想到,他們自己在夢中也會做出同樣的聲明。在夢中,他們也讀著《資本論》,參加會議,與員警作戰時擊中了頭部,而且感到傷口的痛苦。有人詢問夢中的情景時,他們會認為夢中的經歷,也是由"絕對的物質"組成的——正如他們假定醒來後看到的事物是"絕對的物質"那樣。然而,不論是夢中還是日常生活,他們看見、經歷或感受的一切只是感覺的組合。

讓我們看一下波利特茲爾的車禍例子:在這次事故中,如果被撞者通過五官進入大腦的神經,以並聯方式連接到另一個人的大腦中時,比如波利特茲爾的大腦,當公共車撞擊那個人的同時,也將撞擊坐在家中的波利特茲爾。更確切地說,經歷事故的那個人的所有感覺,波利特淄爾也將經歷,正如從同一答錄機的兩個不同的喇叭裏,聽著同一支歌曲那樣。坐在家中的波利特茲爾將感到、看見並經歷公共車的刹車聲,骨折的疼痛,送入手術室的情景,石膏的生硬與手臂的軟弱無力。

把神經與那個人並聯的別人,會自始至終地經歷那場事故,就像波利特茲爾一樣。如果事故中的那個人昏厥的話,他們都將昏厥過去。而且,如果把事故中的所有知覺用設備記錄下來,並將這些知覺傳送給其他人的話,那公共車會把這個人撞擊多次。

夢 中 的 世 界

對你來說,現實是用手觸摸、用眼睛看見的一切。在夢中,你同樣會"用手觸摸、用眼睛觀看",但在現實中,你既沒有手也沒有眼睛,也沒有能夠觸摸或看到的任何事物。除你的大腦外,沒有任何使這些事物發生的物質性的現實。

把真實生活與睡夢彼此分開的是什麽呢?兩種形式的生活,最終在大腦裏形成了。如果我們在夢中可以輕鬆地生活在一個虛幻的世界裏,那同樣可以生活在這個世界上。當我們從夢中醒來時,我們沒有邏輯上的理由,不認為已經進入一個叫做"真實生活"的更長的夢境。我們考慮夢境的理由是奇異的,真正的世界只是我們習慣和偏見的產品。這提醒我們,從我們認為的地球生活中徹底醒悟過來,就像我們從夢中醒來一樣。

所以,哪一輛撞人的公共車才是真的呢?唯物主義哲學對這個問題沒有一致的答案。正確的答案是,他們都在自己的頭腦中,詳細地經歷了這場事故。同樣的原理適合蛋糕和石頭的例子。如果把心滿意足地吃了蛋糕的恩格斯的感覺神經,並聯到另一個人的大腦時,當恩格斯滿意地吃完蛋糕時,那個人也會同樣感受到。如果把詹森踢石頭時感到腳痛的神經並聯到第二個人,那人將同樣感到痛苦。

那麽,哪塊蛋糕、哪快石頭才是真的呢?唯物主義哲學對此仍然無法給予一致的答案。正確而一致的答案是:恩格斯和第二個人在大腦中吃了蛋糕,並產生飽感;詹森和第二個人踢石頭的時候,在他們的大腦裏經歷了全部細節。

我們把關於波利特茲爾的例子變動一下:將被車撞擊的那個人的神經連接到波利特茲爾的大腦,將坐在家中的波利特茲爾的神經連接到被車撞擊的人的大腦。這樣,波利特茲爾會認為車撞了他,雖然自己正坐在家裏;而那個實際上被車撞了的人,永遠不會感到事故的衝擊,並認為自己正坐在波利特茲爾的家裏。

在蛋糕和石頭的例子中,可以使用完全相同的邏輯。正如我們所見,人不可能超越並脫離各種感覺。在這方面,儘管靈魂沒有肉體、沒有形體、缺乏物質重量,但一個人的靈魂,可以支配任何種類的物質表現。人不可能意識到這一點;因為,他認定這些立體圖像是真的,並絕對相信它們的存在;這是因為每個人依賴由感官引起的知覺。

英國著名的哲學家大衛•休姆針對這個事實強調如下:

"坦白地說,當我把自己包括在'我自己'中時,總會偶然地發現一種獨特的感覺:熱與冷,光與影,愛與恨,辣與甜,或別的概念。一旦沒有知覺的存在,我永遠不會在特定時刻獲取我自己,並且觀察到的只是知覺。"210

唯物主義者聲稱,我們在這裏所說的話是一種哲學觀點。但是,我們把"外部世界"說成知覺的彙集,這不是一個哲學問題,而是明白的科學事實。圖像和感覺如何在大腦裏形成,是所有醫學學校都會詳細講解的課程。二十世紀的科學、尤其是物理學所證明的這些事實,清楚地顯示物質沒有絕對的實體。從某種意義上說,每個人正在觀看"其大腦裏的顯示器"。

任何相信科學的人,不論是無神論者、信佛者或持有其他觀念的人,都不得不接受這個事實。唯物主義者可能否認創造者的存在,但他不能否認這個科學現實。

在領會如此簡單而明瞭的事實時,卡爾•馬克思、恩格斯、喬治斯•波利特茲爾和其他人的無能為力,實在令人吃驚;儘管他們生活的時代,對科學的理解水平和能力有限。當今時代,科技非常發達,而且近期的發現使我們更容易地理解這個事實。另一方面,唯物主義者領會這個事實時,卻充滿恐懼——儘管只是部分地,並且意識到這個事實明確地粉碎了他們的哲學。

土耳其的唯物主義者們對本書所提出的主題,即物質只是知覺的事實,暫時沒有做出大的對抗性反應。這給我們一種印象:我們的觀點還沒有說清楚,並且需要進一步地解釋。但不久以後,事情就會清楚了:唯物主義者對人們普遍接受這個主題,而感到十分不安;而且,就此感到極大的恐慌。

一度時期,唯物主義者利用他們的出版物、學術會和座談會,公開流露出自己的恐慌。他們焦慮而絕望的佈道暗示,他們正忍受知識危機的嚴峻痛苦。他們所謂的哲學基礎——進化論在科學上的崩潰,已使他們受到重創。現在,他們開始意識到自己正喪失物質本身;這是比達爾文主義更大的精神支柱,而且受到更大的打擊。他們宣佈,我們關於物質的論題,是對他們"最大的威脅",並完全"破壞了他們的文化結構"。

在土耳其的唯物主義界,坦言這種憂慮和恐慌的,是對唯物主義負有辯護任務的《科學和烏托邦》雜誌的專欄作者熱南•培昆路院士(Renan Pekunlu)。培昆路在該刊上的文章,以及參加的座談會中,都提出《進化論的騙局》一書,是對唯物主義的頭號"威脅"。使他更擔憂的是,你正在讀的關於達爾文主義無效的這一部分。他向自己的讀者和(極少數)的聽眾傳遞資訊:"你們千萬不要被唯心論者的說教奪走,保持你對唯物主義的信仰",並把俄國血腥共產主義革命的領導人列寧作為參照。同時,他建議大家閱讀列寧百年前寫的《唯物主義和經驗批判主義》;培昆路唯一能做的,就是通過重複列寧的說法,提醒人們"千萬別去想這個問題,否則你將偏離唯物主義軌道,並被宗教吸走"。他在前面提到的唯物主義期刊上發表的文章中,引證了列寧的話:

"你一旦否認客觀事實,而給我們以感覺,那你已經失去反對宗教的武器了;因為,你已墜入不可知論和主觀主義之中——那正是宗教所需要的。一旦捉住爪子,就失去鳥兒了。而且我們的信念已成為宗教的獵物,即淡化、微妙的信仰主義;他們把'感覺'不當作外部世界的影像,而是特殊'元素'的那時起,你就被俘虜了。人的情感、智慧、精神、意願都蕩然無存。"211

這些話明確論述了列寧驚訝地意識到的事實,並企圖抹去以類似方式,困擾自己和當代唯物主義"同志"的思想。但是,培昆路和別的唯物主義者比列寧更要傷心;因為,他們意識到這些提出來的事實,比百年前更加明確。在世界歷史中,這個主題第一次以不可抵抗的方式得到了解釋。

雖然如此,仍有不少唯物主義科學家,以膚淺的立場反對"物質只是幻像"的事實。本章闡述的這個主題,是一個人一生中可能遇到的最重要、最使人激動的主題之一。在此之前,我們還沒有面對如此重要的主題。還有,那些科學家的反應、演說和文章中所採取的方式,無疑表明了他們是何等的淺薄。

一些唯物主義者對這個主題的反應,顯示了他們對唯物主義盲目地追隨,導致他們在邏輯上的某種傷害;這也是為什麽他們不去理解這個主題的緣由。例如,《科學與烏托邦》的另一個作者阿拉艾汀•薛奈院士(Alaettin Senel),拋出了與熱南•培昆路相似的資訊:"忘掉達爾文學說的覆滅,真正的威脅是這個主題。"由於感到自己沒有哲學依據,他因此提出這樣的要求:"那麽,你就證明你所提出的。"更有趣的是,這位作者所寫的文章表明,他絕不會理解被他看成威脅的這個事實。

例如,薛奈在一篇專門談論這個主題的文章裏承認,外部世界是大腦裏感覺到的影像。但是,他接著又聲稱,圖像分成了兩種:一種與物質相關,另一種與物質無關,而屬於外部世界的圖像與物質相關。為了支援這一斷言,他舉出了"電話的例子"。概括而言,他寫道:"我不知道我大腦中的影像,是否與外部世界相關,但我打電話時發生了相同的事情。我用電話交談時,我看不見與我說話的人,但我隨後與他見面時,就能證實這次對話。"212

這位作家實際上想說的是:"如果我們懷疑我們的知覺,我們就會看看物質本身並核查真相。"可是,這是明顯的誤解,因為我們不可能到達物質本身。我們永遠不能從大腦中出來,並知道"外面"是什麽。不管電話裏的聲音是否與其他因素有關,我們通過打電話的人能確認這件事。但是,這個確認也是大腦形象化經驗的產物。

作為事實,這些人在夢中經歷相同的事件。例如,薛奈在夢裏也會看見自己打電話,然後通過他交談的人,來確認這次談話;或者說,培昆路在夢中感到正面臨"嚴重的威脅",並建議人們去讀列寧一百歲的作品。但是,不管他們做什麽,這些唯物主義者無法否認他們經歷的事件,以及他們在夢中與之交談的人們,不過是知覺這一事實。

那麽,誰能確認大腦中的影像是否有關聯?是大腦裏形成的影子存在的再現嗎?無疑,唯物主義者不可能找到在大腦外部產生資料並加以確認的資訊源。承認全部知覺是在大腦裏形成的、但又假設人能夠從中走"出來",並在外部世界確認這些知覺;這暴露了這個人理解能力的有限及其錯亂的推理。

然而,我們在此闡述的事實,對那些有正常理解力和推理水平的人來說,是很容易理解的。每個不懷偏見的人都會知道,我們所闡述的事實,對他來說,不可能用自己的感官能力,來測試外部世界的存在。可是,從種種跡象來看,對唯物主義盲目地追隨,扭曲了人們的推理能力。基於這個原因,當代唯物主義者才會拿出幾個邏輯嚴重缺陷的例子,如他們的導師企圖通過踢石頭或吃蛋糕,來"證明"物質的存在。

我們必須說明,這也不是什麽大驚小怪的事情;因為,缺乏理解是一切不信教者的共性。真主在《古蘭經》裏,特別說明他們是"不理解的民眾"。(2:171)

我們提到的橫掃土耳其唯物主義界的幾個恐慌的例子表明,唯物主義者面臨歷史性的徹底失敗。物質僅僅是一種知覺的事實,已經得到現代科學的證實,並以明確、易懂和有力的方式提出了。剩下的只是唯物主義者看到他們盲目信仰、依賴的整個物質世界的崩潰。

在整個人類歷史中,唯物主義思想始終存在。由於他們非常相信自己和信仰的哲學,所以,他們對抗創造他們的真主。他們提出的假想主張,物質沒有開始也沒有結束,並認為這一切中,不可能有個創造者。他們傲慢地否認真主的存在時,就把他們假定真正存在的物質作為庇護所。他們對這種哲學如此自信,以致不可能想到去解釋與之相反的事實。因此,本書提到的物質的真正本質,使這些人感到非常驚訝。這裏闡述的事實,已經摧毀了他們的哲學基礎,並且沒有進一步爭論的餘地。物質,他們構築其思想、生活、傲慢和否認的基礎,突然之間消失了。當物質不存在時,唯物主義又如何存在?

真主的德性之一,就是對不信者設下陷阱。"他們用計謀,真主也用計謀;但最好的計謀者是真主。"(《古蘭》8:30)

真主給那些認為物質存在、並這樣信仰的唯物主義者設下陷阱,使他們以看不見的方式受到羞辱。唯物主義者信奉財產、地位、聲望、屬於他們的社會、全世界及別的一切事物的存在,而且由於依賴這些東西,而傲慢地違抗真主。

他們自負地抗拒真主,並變得越來越無信仰。他們這樣做時,依賴的完全是物質。然而,他們如此缺乏理解力,以致不曾想過真主就在他們的周圍。真主在《古蘭經》中宣告不信教者面臨的惡果:

"難道他們欲用計謀?不信道者,將自中其計。" ——《古蘭》53:42

這很可能是歷史上最大的失敗。當唯物主義者的傲慢與日俱增時,他們已完全自欺了,並通過奇談怪論,在對抗真主的戰爭中遭到嚴重失敗。《古蘭經》清楚地告知我們,這些對抗創造主的不信道者的結局:"我這樣使每個城市都有一些罪魁,以便他們在那裏用計謀;其實,他們的計謀,只害自己,但他們不自覺。"(6:123) 在另一個節裏,強調相同的事實:

"他們想欺瞞真主和信士,其實,他們只是自欺,卻不覺悟。"(2:9)

當不信教者努力使用計謀時,他們並未認識到古蘭中強調的"他們只是自欺,卻不自覺"的非常重要的事實。他們所經歷的一切事實,正是虛幻的用於自欺的設計,如同他們的每個行動一樣,其計謀就是大腦裏形成的影像。他們的傻話使他們忘記,自己始終與真主在一起;因此,他們陷入自己狡猾的圈套中。

並非只是以前的不信教者,才面臨從根本上粉碎其狡猾計謀的現實,當今的不信者也面臨同樣的現實。真主指出"……無疑,惡魔的計策,確是脆弱的"(4:76),並斷定他們的計謀一開始就面臨毀滅的結局。真主同時給信士們以喜訊"……他們的計謀不能傷你們一絲毫"。(3:120)

真主在另一節中說道:"不信道者的善功恰如沙漠的蜃景,口渴者以為那裏有水,等到他來到蜃景的地方時,沒有發現什麽。"(24:39)唯物主義如同本節經文所啟示的那樣,也是為對抗真主而建造的"海市蜃樓";當他們求援于它時,發現它不過是個幻境。真主用這樣的幻境羞辱了他們,並誘使他們覺得,這些知覺的彙集似乎是真的。那些"顯赫的"人物、教授、天文學家、生物學家、物理學家和不論職位如何的人們,都被孩子般地戲弄了,並且由於他們把物質作為自己的神靈而丟盡臉面。他們假定圖像的彙集是絕對的,並把其哲學和意識形態建立在這種假設之上;他們投入嚴肅的討論中,並採用了所謂"理智的"佈道。他們自以為聰明得足以提供關於宇宙真相的論據,更重要的是,他們憑有限的智力,去爭議關於真主的命題。真主用下面的經文解釋他們的情形:

"他們用計謀,真主也用計謀,真主是最善於用計謀的。" ——《古蘭》3:54

逃離某些陷阱是可能的;然而,真主為不信教者而設立的陷阱卻非常牢固,他們根本無法逃脫。不論他們做什麽或者向誰求助,除真主外,永遠找不到任何幫手。真主在《古蘭經》裏告知:"除真主外,他們不能為自己獲得任何保護者,也不能獲得任何援助者。"(4:173)

唯物主義者從未想過,他們會落入這樣的陷阱。他們用盡20世紀所有的手段之後,滿以為能夠加固否認的障礙,並把人們拉到不信道者的行列中。《古蘭經》描述這些不信教者愚頑的思想及其結局:

"他們用一個計謀,我也用一個計謀,但他們不知不覺,你看他們的計謀的結局是怎樣的。(結果)是我把他們和他們的宗族,全體毀滅了。"span class="ayetno">(27:50-51)

經中說明的事實意味著:唯物主義者意識到他們擁有的一切,只是一個幻想,因此那一切已經毀滅了。他們所見證的財物、工廠、黃金、鈔票、子女、配偶、朋友、職務和地位,甚至他們自己的身體,所有他們認為存在的事物,從他們的指間溜走,像上述經文所說的那樣,"毀滅"了。此刻,它們不再是物質而是靈魂。

無疑,對唯物主義者來說,意識到這個事實,可能是最壞的事情。他們擁有的一切只是幻象的事實,用他們自己的話說,等於在這個世界上"死之前的死亡"。這個事實使他們只與真主在一起。其實,真主已經呼喚我們注意,每個人實際上獨立地面對他:"你讓我獨自處治我創造的那個人吧!"(47:11)這個超凡的事實,在許多章節裏重複著:

"你們確是孤孤單單地來見我,猶如我初次創造你們的時候一樣。你們把我所賞賜你們的,拋棄在背後……。"(《古蘭》6:94)

"復活日他們都要單身來見他。"(《古蘭》69:95)

這說明:把物質作為自己神靈的人們,其實來自真主、並回到真主那裏。無論他們是否需要,他們已經順服著真主的意願。現在,他們等待末日的審判;在那一天,他們都將被清算;儘管多麽的不情願,但他們可能去理解它……

迄今我們所解釋的這個主題,是我們在你的一生中,曾經告訴的最偉大的真理。因為,證明整個物質世界其實是"影子的存在",這是理解真主的存在、真主的創造及理解他是唯一絕對生命的關鍵。

理解這個主題的人意識到,世界並不是大多數人所猜測的那種地方;世界不是一個絕對真實的存在,就像徘徊在大街上的人們,在酒館裏打架的人們,在豪華咖啡館裏炫耀的人們,吹噓財產的人們,或投身於空洞目標的人們所假想的那樣。世界只是知覺的彙集,是一種幻象。我們在上面列舉的所有人,只是在大腦裏看到的這些知覺的影子生命,雖然他們沒有意識到這一點。

這個概念非常重要,因為它瓦解了否認真主存在的唯物主義哲學,從而使其徹底破滅。這就是馬克思、恩格斯、列寧這樣的唯物主義者對這個主題感到惱火的原因,並且警告他們的信徒,當他們得知這一主題時,就"別去考慮"這個概念。事實上,這些人處於缺乏智慧的悲慘境地,以致他們無法理解在大腦內部形成知覺的事實。他們以為用大腦看到的世界,是"外部世界",並不能領會與之相反的明顯證據。

這些疏忽,是真主讓那些不信教者缺乏智能的結果。根據《古蘭經》,不信教者"有心卻不用去思維,他們有眼卻不用去觀察,他們有耳卻不用去聽聞,這等人好象牲畜一樣,甚至比牲畜還要迷誤。這等人是疏忽的。"(7:179)

你可以憑藉自己的反思,來探索這個觀點的更高層面。為此,你必須集中注意力,仔細考慮你是如何看到並觸摸到周圍物體的。如果你深切地思考,就會發現看、聽、摸、思及此時讀本書的有智慧的生命,只是一個靈魂,並且在螢幕上觀看稱為"物質"的知覺。理解這一點的人,會脫離欺騙了大多數人的物質世界的領域,從而進入真實存在的領域。

縱觀歷史,許多有神論者或哲學家已經認識到這個現實。伊瑪目蘭巴尼、穆乎伊丁•伊本•阿拉比和麥偉蘭納•迦彌(Mevlana Cami)等伊斯蘭學者,都以《古蘭經》的啟示並運用他們的理智,認識這個事實的。西方哲學家,如喬治•伯克利也通過理智領會了同樣的事實。伊瑪目蘭巴尼在《麥克圖布》(Mektubat)中寫道,整個宇宙只是一個"幻象與推想(感知)",而唯一絕對的生命是真主:

"真主……他所創造的這些生物的實質,只是虛無……。真主創造了這些感覺和幻象的所有領域……。宇宙的存在就在這些感覺和幻象中,而它並非物質……。在現實中,外部(世界)中只有無上生命的存在(即真主)。"213

伊瑪目蘭巴尼明確指出,人類面前的全部影像只是幻象,他們"在外 部"沒有原物:

"這個虛構的迴圈是想像中的描述。可以看見它被描述的程度;但用的是智力的眼睛。在外部,似乎是用頭上的眼睛看到的。然而,情況並非如此。它在外部既沒有名稱也沒有痕跡。那裏沒有可以看見的祥情。甚至從鏡子裏照出的人臉,也是如此。它在外部沒有恆久不變的性質。無疑,其性質和影像都是想像。真主是全知的。"214

麥偉蘭納•迦彌根據《古蘭經》啟示,並用自己的才智,發現了相同的事實:"宇宙中存在的一切,都是感覺和幻象。他們要麽像鏡子裏的映射,要麽像影子一樣。"

但是,歷史上,能夠理解這個事實的人數畢竟有限。像伊瑪目蘭巴尼這樣偉大的學者曾經寫道,把這樣的事實告訴大眾,可能會很難,而且大多數人可能不容易領會它。

在我們生活的時代裏,這個事實已經被科學所提出的證據所驗證。宇宙是一個陰影的事實,在歷史上第一次以如此具體、清楚、明確的方式描述了。

因此,當人們普遍理解真主啟示的事實,並成為唯一絕對的存在——真主的群體時,二十一世紀將成為歷史的一個轉捩點。在二十一世紀,十九世紀的唯物主義信條,將扔進歷史的垃圾堆中,人們將領悟真主的存在和造化,將領會像無限與永恆這樣的事實,人們將從幾個世紀的蒙昧、謊言和迷信中解脫出來。

這一不可避免的趨勢,不可能被影像所阻攔。

198 Frederick Vester, Denken, Lernen, Vergessen, vga, 1978, p.6 ![]()

199 George Politzer, Principes Fondamentaux de Philosophie, Editions Sociales, Paris 1954, pp.38-39-44 ![]()

200 R.L.Gregory, Eye and Brain: The Psychology of Seeing, Oxford University Press Inc. New York, 1990, p.9 ![]()

201 Lincoln Barnett, The Universe and Dr.Einstein, William Sloane Associate, New York, 1948, p.20 ![]()

202 Orhan Hançerlio¤lu, Düflünce Tarihi (The History of Thought), Istanbul: Remzi Bookstore, 6.ed., September 1995, p.447 ![]()

203 V.I.Lenin, Materialism and Empirio-criticism, Progress Publishers, Moscow, 1970, p.14 ![]()

204 Bertrand Russell, ABC of Relativity, George Allen and Unwin, London, 1964, pp.161-162 ![]()

205 R.L.Gregory, Eye and Brain: The Psychology of Seeing, Oxford University Press Inc. New York, 1990, p.9 ![]()

206 Ken Wilber, Holographic Paradigm and Other Paradoxes, p.20 ![]()

207 George Politzer, Principes Fondamentaux de Philosophie, Editions Sociales, Paris 1954, p.53 ![]()

208 Orhan Hançerlio¤lu, Düflünce Tarihi (The History of Thought), Istanbul: Remzi Bookstore, 6.ed., September 1995, p.261 ![]()

209 George Politzer, Principes Fondamentaux de Philosophie, Editions Sociales, Paris 1954, p.65 ![]()

210 Paul Davies, Tanr› ve Yeni Fizik, (God and The New Physics), translated by Murat Temelli, Im Publishing, Istanbul 1995, s.180-181 ![]()

211 Rennan Pekünlü, "Aldatmacan›n Evrimsizli ", (Non-Evolution of Deceit) Bilim ve Ütopya, December 1998 (V.I.Lenin, Materialism and Empirio-criticism, Progress Publishers, Moscow, 1970, p.334-335) ![]()

212 Alaettin fienel, "Evrim Aldatmacasm?, Devrin Aldatmacas› m›?", (Evolution Deceit or Deceit of the Epoch?) Bilim ve Ütopya, December 1998 ![]()

213 Imam Rabbani Hz. Mektuplar› (Letters of Rabbani), Vol.II, 357. Letter, p.163 ![]()

214 Imam Rabbani Hz. Mektuplar› (Letters of Rabbani), Vol.II, 470. Letter, p.1432 ![]()